北半球で日本だけコロナ終息せず…世界と真逆の対策で第二波招いた“感染症ムラ”の病巣

新型コロナウイルス(以下、コロナ)の第二波が拡大している。私は、第二波は「厚労省と専門家による人災」の側面が強いと考えている。「Go Toキャンペーン」を強行したことに対して、西村康稔・コロナ担当大臣への批判が強いが、彼がコロナ封じ込めの陣頭指揮に立っているわけではない。責任を負うべきは、感染対策を仕切った厚労省および専門家によって構成される「感染症ムラ」の面々だ。世界の常識と乖離した独自策にこだわり、被害を拡大させた。そこには責任回避や利権も絡む。

実は、この光景は2009年の新型インフルエンザ(インフル)と重なる。本稿では、11年が経過しても、まったく変わらない日本の感染症対策のガバナンスの欠如をご紹介したい。

PCR検査抑制が元凶

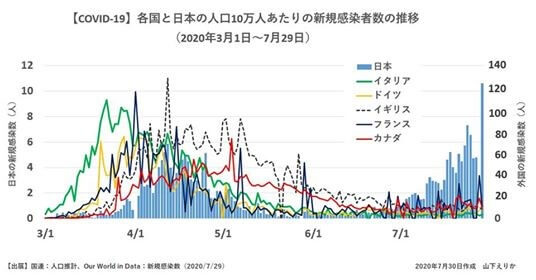

特記すべきは、日本の現状の特異性だ。マスコミは世界各地で感染が拡大しているように報じるが、実はそうではない。真夏の北半球で感染者が増加している先進国は少ない。G7では米国と日本くらいだ。以下の図をご覧いただければ、欧米の主要国がコロナ封じ込めに成功しているのがおわかりいただけるだろう。

米国でも全土で一律に感染が拡大しているわけではない。拡大しているのは、カリフォルニア、テキサス、フロリダ州などで、カリフォルニアを除き、多くはトランプ大統領を支持する地域だ。ボストンやニューヨークは感染抑制に成功している。感染抑制に成功しているのは欧米先進国だけではない。お隣の中国や韓国もそうだ。

なぜ、日本と海外はこんなにも差がついてしまったのだろうか。私は、PCR検査を抑制してきたためだと考えている。コロナ対策の中心は、ソーシャル・ディスタンス、マスク着用、早期診断、治療体制の整備などだが、日本が大きく見劣りするのは、PCR検査体制だけだ。第一波の経験からわかったことは、コロナは感染しても無症状の人が多く、彼らが周囲にうつすこと、および発症する場合でも、潜伏期間にウイルスを排出することだ。

大きな流行の収束期には小規模な流行を繰り返すことが知られている。このような小規模な流行を拡大させないことが、第二波予防の肝だ。各国は、感染者を早期に診断し、隔離(自宅やホテルを含む)することに力を入れてきた。

例えば、北京市でも第一波の収束期に、市内の食品卸売市場「新発地市場」で集団感染が確認された。中国政府の動きは速かった。6月11日以降、検査の規模を拡大し、一日あたり100万を越えるサンプルを処理した。北京市の発表によれば、7月3日までに合計1005万9000人にPCR検査を実施し、335人の感染が確認されている。北京市の人口は約2000万人だから、およそ半数が検査を受け、陽性率は0.003%だ。7月4日、終息宣言が出ている。

このような対応を採ったのは中国だけではない。7月26日、ドイツのバイエルン州では大規模農場で174人の感染が確認された。労働者480人を自宅隔離させるだけでなく、地元住民に無料で検査を実施している。6月末に韓国の光州で、訪問販売会社で起こった感染が寺院や集合住宅、高齢者福祉施設に拡大した際には、7月16日現在、8万3635人に検査をして、171人が診断され、感染は終息した。陽性率は0.2%だ。

日本のやり方は対照的だった。東京・歌舞伎町で感染拡大が確認された後も、厚労省は濃厚接触者探しに明け暮れ、いまだに無症状者を広く検査するように方針転換していない。その間に感染は拡大してしまった。

感染症ムラの固執

繰り返すが、第二波対策の基本は感染が確認された地域で、無症状者を含め、広くPCR検査を実施することだ。そのためには検査費用を公費で支払うための体制整備が欠かせない。現在、コロナのPCR検査の保険償還価格は2万円弱だ。これを自腹で払える人は限られている。

世界中が体制整備を急いでいる。日本と同じく感染拡大に悩む米国も例外ではない。ニューヨーク州には750カ所の検査センターが設置され、希望する市民は即日、無料で検査を受けることができる。ニューヨーク州はコロナの抑制に成功している。フランス政府も、すべてのPCR検査を無料とし、処方箋なしで実施できるようにした。

日本は正反対だ。厚労省も専門家分科会も無症状者を検査対象とすることに否定的だ。7月16日、分科会は無症状の人に対するPCR検査について、感染している可能性が高い人を除き、公費で行う行政検査の対象にしない方針で合意、政府に提言している。尾身茂・分科会会長は、メディアの取材に答え、「必要なのは、すべての無症状者への徹底的なPCR検査ではない」とコメントしている。

分科会の委員の中には、PCR検査の必要性を否定する人までいる。「サンデー毎日」(毎日新聞社/7月12日号)に掲載された記事で、岡部信彦・川崎市健康安全研究所所長は「第二波、ワクチンは不明でもPCR検査信仰は消える」とコメントしている。岡部氏は分科会の委員で、元国立感染症研究所の幹部だ。「感染症ムラ」の主要なメンバーの一人である。

これは異様だ。私の知る限り、世界中で、このような意見を言っている専門家はいない。英科学誌「ネイチャー」は7月16日号で、「パンデミックを終焉させることに役立つ新しいコロナウイルス検査の爆発的な発展」という記事を掲載した。この記事では、PCR法やその亜型であるLAMP法の発展だけでなく、遺伝子編集技術であるCRISPR法を用いた新法の開発が進んでいることなどを紹介している。世界最高峰の医学誌である「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン」は、7月23日に「米国でのCovid-19診断テストの迅速な拡大— NIH RADxイニシアチブ」という特別レポートを掲載した。

このように、世界でもっとも権威ある科学誌・医学誌と、厚労省や専門家の意見が真っ向から対立している。マスコミは、この状況を国民にわかりやすく伝え、国民が判断するのをサポートしなければならない。ところが、そのような記事は皆無といっていい。

オープンに議論すれば、多くの感染者を見落とし、現場の保健所職員に膨大な負荷をかけてまで、なぜ感染症ムラが濃厚接触者対策に固執するかも見えてくる。検査を拡大することで、厚労省・感染研を中心とした統制が効かなくなるからだ。

新型インフル流行時の失敗、再び

私は、この光景に見覚えがあった。厚労省と専門家、さらにマスコミが一体となって、世界標準と異なる「日本型モデル」をゴリ押しする状況は、2009年の新型インフル流行のときと瓜二つなのだ。日本の感染症対策は変わっていない。

2009年に問題となったのは、新型インフルワクチンの接種回数だ。10月16日に厚労省で開催された意見交換会で、免疫が上がりにくいとされる1~13歳未満の小児以外は、標準である2回接種でなく、原則1回接種とすることが合意され、新聞各紙は大きく報道した。この結果、ワクチンの準備量は、2回接種を想定した場合の2700万人分から大幅に減少し、国産ワクチンで賄えることとなった。この報道を、多くの国民は吉報と感じた。

果たして厚労省の言い分は、科学的に妥当だったのか。意見交換会直後より、多くの専門家が疑問を呈した。特に問題となったのは、20~50代の健康な男女200人を対象とした臨床研究の結果を、持病を持つ人、高齢者、妊婦に当てはめたことだ。

10月19日の深夜、事態を憂慮した足立信也厚労省政務官(当時)が、前回とは別の専門家も加えて、公開で議論をやり直した。足立氏は筑波大学を卒業した外科医だ。当時、政権交代したばかりの民主党政権の医療政策をリードする人物の一人だった。

このときの会議では、前回の会議を主導した尾身茂(自治医科大学教授、当時)、田代眞人・感染研インフルエンザウイルス研究センター長(当時)に加え、民主党に政権交代する直前の舛添要一前厚生労働大臣のアドバイザーを務めていた森澤雄司・自治医大病院感染制御部部長、森兼啓太・東北大大学院講師(当時)、岩田健太郎・神戸大大学院教授の3人が参加した。森澤、森兼、岩田氏らが、前回の合意内容について疑問を呈し、尾身教授たちは弁明に終始した。この議論を通じて、足立政務官は16日の合意を白紙撤回し、健康な医療従事者以外は従来の2回打ちを基本とする方針を打ち出した。これは、医学的には妥当な判断だった。

ところが、これに記者クラブが噛みついた。いつもと同じく役人の説明通りに記事を書いたのに、足立政務官のせいで誤報になったのだ。『官の「結論」に政が「待った」 新型インフル予防接種回数、外科医の政務官が覆す』(朝日新聞2010年10月21日)、『新型インフル ワクチン接種回数「政務官がねじ曲げた」 自民、集中審議求める』(産経新聞2010年10月30日)などの記事が連日掲載された。記事の中には、匿名の厚労省高官が登場し「医師だからといって専門知識を振りかざしたり、自分に近い専門家らの意見ばかり重用するなら、医療行政の私物化につながる」と発言した。毎日新聞に至っては10月25日の社説で『新型インフル 政治主導の責任は重い』と足立氏を糾弾している。

このような記事に共通するのは、医学的な正しさには関心がないことだ。森澤、森兼、岩田委員の主張を掲載した新聞はなかった。面子を潰された記者クラブと「感染症ムラ」の思惑が一致したかたちだ。このあたりは“コロナPCR論争”とそっくりだ。感染症ムラがワクチンの必要量を過小評価したかった理由は後述する。

ところが、この議論は、別の場所で盛り上がった。「週刊朝日」(朝日新聞出版)が『ワクチン「1回じゃ効かない?」 新型インフルエンザ、厚労官僚の“画策”』(09年11月6日号)、『インフルエンザワクチンは本当に大丈夫か? やっぱり信用できない厚労省』(09年12月4日号)など内情を暴露する記事を掲載したり、また、全国医学部長会議などの学術団体が見解を発表したからだ。いずれも足立政務官の判断を是とした。

さらに、10月23日に欧州医薬品審査庁(EMEA)は、新型インフルワクチンに関する声明を発表した。EMEAは米国食品医薬品局(FDA)、我が国の医薬品医療機器総合機構(PMDA)と並び世界の医薬品審査センターの三極を形成している。彼らは、バクスター、グラクソ・スミスクライン、ノバルティスの申請データをベースに、新型インフルワクチンは2回打ちが望ましく、健常成人については1回でいい可能性があるが、現時点では時期尚早と発表した。森澤、森兼、岩田氏よりも、さらに慎重な態度だった。新型インフルワクチン接種の標準は2回打ちで、これを変更するには、臨床試験に基づく十分な検証が必要という、臨床医としての基本を守っており、極めて妥当な判断だった。

結局、このときはメディアの集中的なバッシングに折れるかたちで、足立政務官は1回打ちで済ますことに同意する。

余談だが、厚労省が夏頃から発表した優先接種対象者の合計は5400万人。政権交代後に、突然修正した国産ワクチンの確保量は2700万人分だった。優先接種対象者が1回打ちでよければ、国産ワクチンだけで5400万人分が確保でき、輸入ワクチンは不要になる。

国内のワクチン不足を懸念した舛添厚労相(当時)がノバルティスやグラクソ・スミスクラインからワクチンを輸入することを決定したのを、政権交代を契機に白紙撤回したかったのだろう。「感染症ムラ」は国内ワクチンメーカーとの距離が近く、ワクチン輸入に強く反対していた。

当時、感染研の感染症情報センター長で、コロナ専門家分科会の委員を務める岡部氏は、2011年9月7日の日経産業新聞で「技術的な問題はあっても産業育成の観点から国内メーカーを優先するのはやむを得ない」と述べているし、輸入ワクチンの審議に参加した田代眞人・感染研インフルエンザウイルス研究センター長(当時)は「輸入ワクチンはデータがない」と虚偽の主張をした。真相は逆だった。輸入ワクチンは海外で治験が実施されていたが、国産ワクチンはまったく治験を行っていなかった。5400万÷2=2700万。この奇妙な数字の一致は興味深い。

政権交代直後の民主党政権は既得権者とのしがらみがなく、多くの医療改革を実現した。中央社会保険医療協議会(中医協)から従来の日本医師会の委員を一掃し、病院の診療報酬をアップさせたことなどが、その象徴だ。ところが、当時の民主党政権でさえ、感染症ムラには抗えなかったことになる。

感染症ムラは実際に患者をみる臨床医でなく、医系技官、感染研とその周辺の学者の集団だ。実態は原子力ムラに近い。ところが、世間が抱くイメージはまったく違う。政治家が軌道修正するには、世論の賛同が必要で、そのためにはマスコミの支持が欠かせない。ところが、感染症対策ではメディアが動かない。これがコロナPCR論争を方向転換できない理由だ。

2009年は参議院で与野党が逆転し、政権交代が確実視される状況だった。政治的に不安定な状態だったからこそ、森澤・森兼・岩田医師ら「感染症ムラ」に属さない人物が登場し、公で議論することができた。そして、若干だが軌道修正ができた。今回のコロナ対策とは対照的だ。

閉鎖的な集団は必ず衰退する。現状を変えるには、「感染症ムラ」の都合ではなく、国民の視点に立った議論が必要だ。このような議論を突き詰めることこそ、国際的に通用する議論へと発展する。従来型の政治家、官僚、学者、記者クラブには多くの期待はできない。志の人々が立ち上がり、公で議論し、その動きが拡大することを願う。

(文=上昌広/特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長)