羽生善治が平尾誠二との交流の中で気づいた「将棋とラグビーの共通点」

2019年の日本スポーツ界の中心にいたのは、間違いなくラグビー日本代表だった。母国開催となったワールドカップで、史上初めてベスト8に進出。スローガンの「ONE TEAM」は流行語の年間大賞になり、日本中に勇気を与えた。

そんなラグビー界における最重要人物の一人が、平尾誠二だ。1980年代より選手として日本ラグビーを引っ張り続け、1997年には34歳の若さで日本代表監督に就任。「ミスター・ラグビー」と呼ばれた男は、2016年10月20日、がんのために53歳の若さで死去した。

日本ラグビー大躍進の裏には、この平尾の存在は欠かせない。

髭を生やしたダンディないで立ちは、ラグビーの持つ荒々しいイメージと一線を画す。ラグビーに対する情熱の深さとともに、様々な異業種の人物たちとの交流を通し、ビジョンの広さを持ち合わせていた。

■羽生善治が語った「将棋とラグビーの共通点」

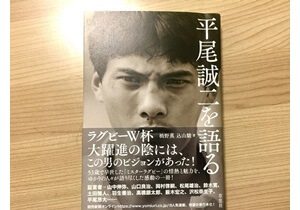

読売新聞オンラインの連載をまとめた『平尾誠二を語る』(橋野薫、込山駿著、草思社刊)は、平尾の交流の広さとその人柄をじっくりと味わえる一冊だ。

記者が生前の彼と懇意にしていた人たちに取材を行い、どんな人間だったのかを浮き彫りにしていく。ラグビー関係者もいれば、全く別のジャンルのトップもいる。

例えば将棋棋士の羽生善治九段は、お互いが20代の頃から交流し、刺激を与えあっていたという。互いの試合を観に行ったりもしていたそうで、羽生九段は平尾の出場する試合を観るため、秩父宮ラグビー場に足を運び、平尾は羽生九段の1995年の名人戦の対局を静かに見つめていたという。

まったく異なる「2つの戦い」だが、共通する部分があるようだ。羽生九段は将棋とラグビーの共通点について次のように語っている。

「データは大事ですが、すべてではありません。データはあくまで過去のことで、実際にやっている対局や試合は、はじめて出会う場面です。事前に考えたことよりも、そのときの雰囲気、流れ、自分自身が感じとったものを、大切にするべき。その場に応じた瞬間的な対応のほうが、データよりも比重が大きいんです。そこに対局や試合の面白さ、難しさがあり、将棋とラグビーの共通点なのかなと思いますね」(p.181より)

ラグビーはチーム競技、将棋は個人での戦いという違いはあっても、個性や独創的なアイデアを大切にして、自分のいるフィールドに変革をもたらす2人の間にはシンパシーができていたのだろう。

■息子への言葉「親の死に目に会えると思うな。だから帰ってくるな」

本書のラストを飾るのが、平尾の長男である平尾昂大さんへのインタビューだ。

昂大さんが子どもの頃にはすでに現役を引退していた平尾。しかし、指導者として仕事に練習にと家にいる時間も少なく、一緒に過ごす時間は短かったという。ただ、近くの公園でキャッチボールやバスケットのパスの練習などを楽しんでいたそうだ。

その後、昂大さんはアメリカに留学。父が病気だと分かると、頻繁に日本に帰るようになったが、死に目には会えなかったという。

10月12日、平尾の容体悪化の知らせを聞き、昂大さんが帰国。試験のために日本を離れなければいけない時間が迫る19日、父と握手を交わした。これはいつも別れ際の習わしだった。翌日、アメリカに着いて間もなく、平尾が亡くなったことを知る。

生前、「親の死に目に会えると思うな。だから帰ってくるな」と父から聞かされていたが、その言葉が現実になってしまった。「ありえないと思いました。死ぬなんて」という本音を、昂大さんは記者に打ち明ける。

◇

ほかにも山中伸弥氏をはじめ、元文部科学副大臣の鈴木寛氏、元プロテニスプレイヤーの沢松奈生子さん、そしてラグビー関係者まで11人のインタビューを通して、平尾の人生を追いかける本書から、常に「ラグビー界の未来」を作ろうとし続けていた彼の生き様や信念を感じることができるだろう。

ただ、著者が「平尾さんがどんな人だったかと問われると、答えに窮してしまう。いまだに定まった人物像を持てないでいる」(p.302より)とつづっているように、様々な顔を持ち合わせてもいたようだ。

「ミスター・ラグビー」平尾誠二とは一体どんな人物だったか。それはこの本を読んだ読書個々人の中で導き出してほしい。(新刊JP編集部)

※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。