茶の生産量日本一の静岡県で大規模な供給減が起きているにもかかわらず、価格相場は過去最低の水準となった。原因は需要と供給のミスマッチだといわれる。これに対して、アメリカでは若い世代を中心にお茶がブームとなっている。お茶の現状を「サスティナブル」をキーワードに検証した。

需要と供給のミスマッチ

2019年、茶の生産量日本一である静岡県の荒茶生産量は前年比12.8%の減産。にもかかわらず、1キロ当たりの平均単価は6.6%安の984円と、茶価が大きく崩れた。原因は需要と供給のミスマッチだとされる【※1】。

ペットボトル茶の原料として茶の需要はあるものの、急須を使って淹れるリーフ茶(煎茶)が売れない。そのため、価格の低下がここ何年も続いている。20年以降の生産については「お先真っ暗」と悲嘆する農家も少なくない。

茶価の下落は静岡県内だけでなく全国的な傾向で、鹿児島の茶農家の男性も「(価格が低くなりがちな市場を避け)ペットボトルメーカーや大手量販店との契約生産や自販、輸出。これらの中から、生き残りをかけて取り得る手段をとっていくしかない。今後はペットボトルメーカーとの契約の有無が明暗を分けるのではないか」と話す。

しかし、ペットボトルメーカーとの契約には「農業生産工程管理(GAP)」認証取得が要求されるなどの障壁がある。また、直売所の運営や通販などの自販であれば間のマージンがなく農家の手元に残る利益は多くなるため、増加傾向にあるものの、販売のための営業活動も必要となり、農作業と並行して営業活動を行う小規模農家にとっては大きな負担となる。自販は静岡県内荒茶流通量の1割に満たないと推測される【※2】。

日本国内の茶の年間生産量は約8万トンで推移している。これに対し、世界の茶生産量は約600万トン(うち緑茶は約200万トン)であり、茶栽培地域も茶生産も増加傾向にある。日本茶の輸出量はこの10年間で約3倍に増加しているものの、グローバルマーケットでの日本のシェアはわずかに1.4%(15年時点)。縮小する国内市場を飛び出し、海外市場へ参入するのはごく自然な流れである。

若者世代のキーワードは「サスティナブル」

日本茶の全体輸出量の約3割を占めるアメリカで営業活動を行う、伊藤園(北米)株式会社のロナ・ティソン副社長によると【※3】、アメリカのミレニアル世代(1981~98年生)の87%はお茶を飲むという。これは緑茶や抹茶だけではなくハーブティーや紅茶を含む数字であるものの、アメリカのお茶ブームを裏付ける数字だ。ミレニアル世代に続くZ世代(99~2015年生)も同様の傾向があり、これらの背景に“より健康的な飲料が求められるようになっていること”があると指摘する。

ティソン氏によると、ミレニアル世代やZ世代をひも解くキーワードは「サスティナブル(sustainable)」だという。

「サスティナブル」という言葉は「持続可能性」と訳されるが、「地球環境を汚さず、資源も過剰に使わず、豊かな生活を維持していく」というような意味で使われている。スウェーデンの環境活動家として有名なグレタ・トゥーンベリさんもZ世代に属する16歳であり、彼女に象徴される若い世代は環境問題に関心が高い。肉代替品、アーモンドミルクなどの植物由来の食べ物を好み、プラスチックごみや地球温暖化などの社会問題にも敏感だという。

サスティナビリティは企業の事業活動にも求められ、伊藤園では日本茶飲料を製造した際に排出する茶殻を工業製品の製造工程に配合する「茶殻リサイクルシステム」などに積極的に取り組んでいる【※4】。

サスティナブル・ツーリズムの提案

先に挙げた契約栽培・自販・輸出は、いずれも茶葉そのものを商品として販売することを前提とするものだ。これに対して、茶産地そのものを商品として販売していく動きもある。茶園の観光商品化である「ティーツーリズム」だ。代表的なものとしては、台湾の木柵地域が挙げられる。木柵地域では古くから観光茶園が整備され、茶園周辺に点在する茶芸館とともに、台湾の観光資源として多くの観光客が訪れる。

静岡県立大学のカウクルアムアン・アムナー准教授は、このような「ティーツーリズム」にサスティナブルの視点を取り入れ設計する「サスティナブル・ツーリズム」の方法論によって、日本の茶産地の持続可能な開発を研究する。

観光は地域の経済を活性化する一方で、文化遺産を損ない、環境の悪化をもたらすという負の側面もある。サスティナブル・ツーリズムにおいて地域住民の経済的利益獲得は不可欠ではあるものの、地域の茶文化や環境を壊さないよう設計していく必要がある。

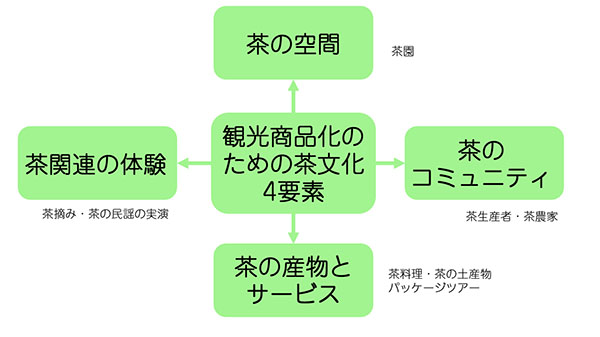

アムナー氏は、観光商品化の要素として「茶の空間」「茶のコミュニティ」「茶の物産とサービス」「茶関連の体験」の4つを挙げる(下図参照)。

これらを組み合わせ、観光開発プログラムを設計し、商品化することで地域住民が社会的経済的利益を獲得することを目指す。

アムナー氏がサスティナブル・ツーリズムの観光モデルとして取り上げるのは静岡の茶産地・梅ヶ島だ。梅ヶ島は静岡駅からバスで2時間という交通アクセスの悪い場所にある。しかし、茶の名生産地であり、世界農業遺産に指定されたワサビの産地だ。さらに、古くから金山の採掘跡などの歴史遺産があり、温泉施設もある。

ツアー参加者はここで、有機茶の茶摘みや茶づくりを体験する。また、歴史遺産を散策し、空き家になった茶農家の古民家で地元の食材をふんだんに取り入れた茶料理を味わう。今後、温泉では茶オイルのマッサージや茶の香りのサウナなどのメニューも加えていきたいという。梅ヶ島でのパッケージツアーは現在、地元の民間団体「アグリ・グリーン エコツアーズ株式会社」によって運営されている。

ほかにも、茶産地をめぐるさまざまなツーリズムが地元のDMO(観光地経営組織)によって企画されており、訪日外国人観光客を呼び込みたい考えである。

サスティナブル・ツーリズムの真の目的は、過疎化した中山間地域の活性化である。体験料の徴収やお茶の購入などによって、地域住民が経済的利益を享受できるよう設計していくことが重要だ。これらのツーリズムはまだ導入段階であり、過疎化する山間の茶産地の活性化という目的にどれほどコミットできるかは未知数だが、インバウンド需要のなかで産地が取り得る重要な手段のひとつにはなるだろう。

ペットボトル茶を超える利用法が必要に

茶市場における需要と供給のミスマッチという課題に対して、茶農家は生き残りをかけて供給のあり方(契約栽培・自販)、供給先の拡大(輸出)といった変革を迫られている。また、茶産地そのものの商品化(ティーツーリズム)の取り組みも続けられている。

しかしながら、需要と供給のミスマッチという重大な課題に対して、これらは現時点で抜本的な解決策とはなり得ていない。日本の茶文化・歴史に詳しい静岡産業大学総合研究所客員研究員の中村羊一郎氏は、現在の茶業界に対して次のように提言する。

「産業は常に変化していくものだ。静岡県では江戸時代のはじめから茶園が拡大し始め、急須を用いて飲む現行の煎茶が普及していくなかで、地域産業として大きく成長した。だが、かつては最新の流行だった飲み方はすでに時代に遅れ始めたのではないか。ペットボトル飲料ができたとき、茶業者は『本来のお茶ではない』と軽視していた。しかし、今ペットボトル茶の存在を軽視できる業者はいないだろう。今後、茶畑を維持していくにはペットボトル飲料を超える革命的な茶の利用方法が必要だ」

急須で淹れるリーフ茶(煎茶)は江戸時代に永谷宗円が確立して以来、日本の喫茶文化を担ってきた。しかし、茶業界が市場の変化に機敏に対応することができなかったのは、「日本文化」を担っているという気概ゆえではなかろうか。「急須でお茶が淹れられなくなった」ために、「急須でお茶を淹れて飲む」ことを茶振興の基本としてきた。しかし、長い時間をかけて「急須で飲まない」ものとして習慣化したものを再び「急須で飲む」よう習慣化することはとても難しい。

食品原材料として抹茶や粉末状の茶の需要は伸びている。また、国内の若い世代にはタピオカミルクティーやほうじ茶スイーツが人気だ。彼らは急須のない家庭で、お茶といえばペットボトル茶を飲んできた。これから食文化をつくっていく彼らはどのような嗜好を持ち、どのような形ならお茶を生活に取り入れるのか。最高級の茶を日本文化として守っていく一方で、既存の枠にとらわれない茶の活用法が探求されていくべきだろう。

(文=林夏子/ライター・日本茶インストラクター・静岡ティーリポーター)

【※1】「静岡県内荒茶生産、3万トン割れ 平均単価1000円下回る」

【※2】「静岡県茶業の現状<お茶白書>(平成30年3月版)p.37」

【※3】2019年11月8日に静岡市内で行われた世界緑茶会議にて発表