安倍政権下で進行していた「日銀の異次元緩和」の“手仕舞い”…再び急膨張する日銀資産

第2次安倍政権は、7年8カ月という歴代最長になりその幕を閉じたが、アベノミクスの功罪とは何か。その功罪に対する評価や総括はこれから行われることになろうが、異次元緩和(量的・質的金融緩和)の象徴であった日銀のバランスシートの現状については、あまり広く認識されていない。このため、今回のコラムでは、日銀のバランスシートの現状を取り上げながら、今後の財政・金融政策の課題を述べることにしたい。

まず、日銀のバランスシートの現状だが、2013年4月から日銀は異次元緩和をスタートした。開始当初は成功したように見えたが、長期国債を年間ネットで大量に購入しているにもかかわらず,マネーストックは想定よりも伸びず、2016年頃には、数年以内での物価2%目標の達成も絶望的となった。また、日銀が購入する長期国債のボリュームが大き過ぎることから、その頃には国債市場で取引する国債が枯渇する懸念が指摘され始め、マネタリーベース目標の限界が明らかとなった。

このような状況の中、日銀は2016年1月にマイナス金利政策を導入したが、それも早々に副作用に対する懸念が高まり、同年9月下旬、量から金利を柱とする新たな金融政策の枠組み(長短金利操作付き量的・質的金融緩和)を導入し、実質的に「異次元緩和」の転換を図った。それ以降、日銀は、「こっそり」と異次元緩和の手仕舞いを進めていた。

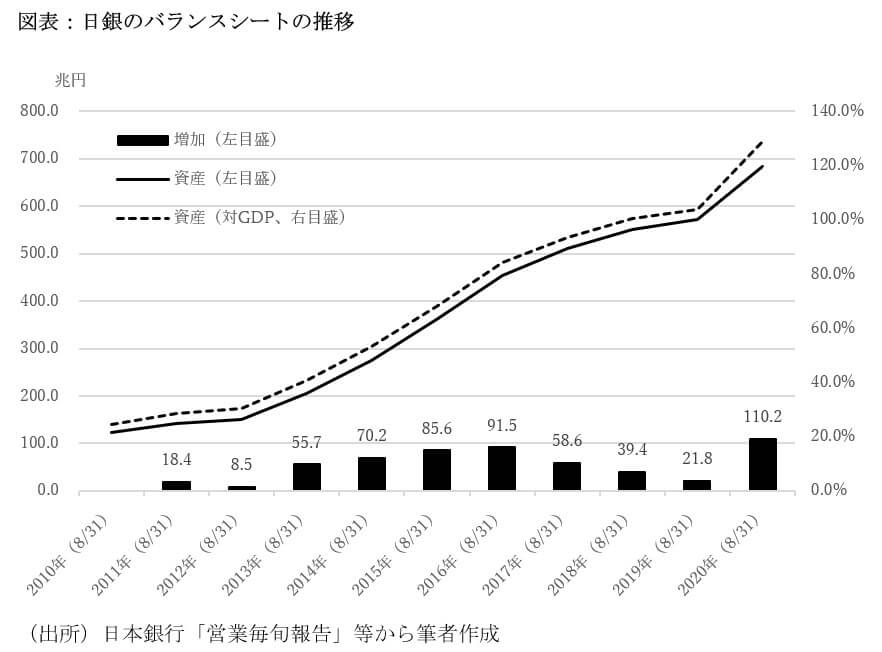

それは、図表から読み取れる。図表は、2010年から2020年における日銀のバランスシートの資産規模やその増加幅などの推移を示したものである。異次元緩和スタート前の2012年では、日銀のバランスシートは年間で8.5兆円しか膨張していなかったが、異次元緩和スタート後の2013年では年間で55.7兆円も膨張している。その後、日銀バランスシートの膨張は加速していき、ピークとなったのは政策転換を行った2016年で、その時のバランスシートは91.5兆円も膨張している。

しかしながら、政策転換を行った直後の2017年のバランスシートの膨張は58.6兆円になり、2019年は21.8兆円にまで縮小していた。これは、「こっそり」と異次元緩和の手仕舞いを進めていたことを意味する。

この結果、日銀のバランスシートの膨張は緩やかになりつつあった。実際、日銀のバランスシートは、資産(対GDP)で2013年の30.3%から、2018年には100.5%に急膨張したものの、2019年は103.6%であり、このまま、異次元緩和の手仕舞いを進めていけば、日銀のバランスシートは対GDP比で安定化できる可能性があった。これはデータから読み取れる確かな事実であり、日銀内部でも、対GDPの資産規模を概ね100%で収束させることができると考えていたのではないか。

新型コロナによる頓挫

ところが、今年(2020年)2月から、新型コロナウイルスの感染拡大が日本や世界を襲った。2020年度の国の一般会計における当初予算は約102.6兆円であったが、緊急経済対策の第1次補正予算・第2次補正予算と合わせ、歳出合計は約60兆円増の約160兆円となった。このため、政府は大量の国債を発行することになったが、このような状況でも、国債発行の市中消化が可能なのは、第1次補正予算編成のとき、日銀が国債の買い入れをする「年間約80兆円」の保有残高増の目途を撤廃したからである。

だが、この結果として、日銀のバランスシートは再び急膨張をしつつある。その象徴が、図表における2020年の110.2兆円だ。この値は、日銀のバランスシートにおける資産が、2019年から2020年の1年間で増加した規模を表すが、異次元緩和のピーク時(2016年)の91.5兆円よりも大きい値である。

日銀が「こっそり」と異次元緩和の手仕舞いを進める戦略が、新型コロナウイルスの感染拡大によって早くも頓挫しつつあることを意味する。

では、今後の財政・金融政策の課題は何か。まず一つは、新型コロナウイルスの感染拡大を早期に収束させる戦略の立案である。この問題の「出口」とは、「医療」か「経済」かの二項対立ではない。感染症対策の基本は検査と隔離であり、徹底した検査により、経済を回しながら、人々が安心して社会・経済活動を送れるようにする「医療も経済も守る出口戦略」である。その鍵を握るのが検査の拡充である。イギリスでは定期的な検査体制の構築を進めており、日本でも早急に検討すべき課題だ。

もう一つは、新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後に行うべき財政・社会保障の改革プランの策定である。いま長期金利が低位の水準に抑制できているのは、日銀が大量に長期国債を購入しているためだが、日銀がバランスシートを縮小すると、長期金利に上昇圧力がかかり、政府債務の利払い費の増加を通じて財政を直撃してしまう。この問題の回避には、財政・社会保障の改革を進め、財政赤字の拡大を抑制する必要がある。

団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年以降、医療・介護費を中心に社会保障費が増加し、財政赤字に拡大圧力がかかる。新型コロナウイルスの感染拡大が経済を直撃している今、財政・社会保障の改革を行うのは難しいが、その準備は進めておく必要がある。

(文=小黒一正/法政大学教授)