東京の下町、「ノスタルジー」というイメージは、どのように“つくられた”のか?

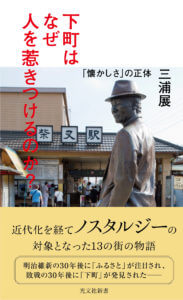

11月に光文社新書から『下町はなぜ人を惹きつけるのか?』という本を上梓した。この10年ほど下町をよく歩き、調査してきたが、そのまとめとなる本である。

東京の下町というと、皆さんはどこの町を思い浮かべるだろう。浅草、両国、錦糸町、門前仲町、葛飾柴又、あるいは足立区のどこかであろうか。「下町」をネットで画像検索すると圧倒的に浅草と柴又が多い。だが浅草と柴又はかなり離れている。どうしてそんな2つの町が同じ下町として認識されるのか。

また最近若い人たちに聞いてみたら、墨田区という声が多かった。浅草も柴又も墨田区も、最初から下町だったわけではない。結論を先に言うと、東京の下町は人口の増え方の特徴から見て4段階に分けられるのだ。

・第一下町:江戸以来の下町で日本橋、神田、京橋。

・第二下町:明治・大正以降の下町。震災前に人口が急増したが震災後は減少している。旧区名で浅草、下谷、芝、本所、深川が相当する。

・第三下町:関東大震災以降拡大した下町。荒川区、旧・向島区が相当する。

・第四下町:戦後の下町。震災後人口が急増し、戦後も人口増加。1932年に区となった旧・城東区、旧・王子区、江戸川、葛飾、足立の各区が相当する。

本書は以上の東京の下町を、貧乏長屋、同潤会、社宅など、住まいの観点と、娯楽・商業の観点を中心に調べ歩いた本である。いわば下町の都市社会史である。また、今まで下町としてはあまり書かれてこなかった芝、荒川、向島についても珍しい情報を提供している。都心については、日本橋、銀座ではなく、月島、神田三崎町、台東区佐竹について詳述しており、単に文学散歩、建築散歩ではない形で都市の歴史がわかる。

たとえば太平洋戦争前にオリンピックが計画されて中止されたことは有名だが、その会場は月島だった。同時に万博も開催予定だったが、これも中止。かつ東京市庁舎を月島に建設する予定だったのが、これも計画だけで終わった。

神田というと落語に出てくる熊さん、八っつぁんのような江戸時代と変わらぬ下町の中心地と思われがちだが、明治以降は万世橋に駅ができて、東京一の繁華街となった。百貨店の伊勢丹も松屋も万世橋付近で開業したのである。

水道橋駅南口の神田三崎町は、三菱財閥によって武家屋敷跡が再開発されたものであり、銀座と同じような煉瓦街ができ、今でいうショッピングモールのような街ができた。映画館も寄席もあるにぎやかな街だったという。

また現在の御徒町駅の東側の下谷区の秋田佐竹藩の屋敷跡には、日本で2番目に古い商店街が形成された。ここも一時期、三菱が土地を買い占めたが、三菱は開発せず、その後、商店街となった。だが商店だけでなく、見世物小屋、安い居酒屋などが立ち並ぶところだったらしい。

つまり、下町というと江戸情緒だ人情だというが、実は中央区、神田といった都心部は近代的なオフィス街、商業地に変わっていったし、浅草は娯楽の中心地となったのであり、いわゆる下町らしい雰囲気は急速に失われていったと考えたほうがいいのだ。

ノスタルジーの対象として「発見」

さて、ではなぜ下町は懐かしまれるのか。下町がノスタルジーの対象になったのは1970年代からである。1960年代には、吉永小百合や倍賞千恵子らの映画によって下町が舞台となり、町工場が密集し、貧乏な人々が住む下町というイメージが広がっていた。しかしそれは高度経済成長を支える人々が現在進行形の主役であって、ノスタルジーの対象ではなかった。

また1960〜70年代は、都心部や下町が大気汚染や交通事故の増加などで居住地としては適さない場所になっていった時代である。そのためサラリーマンで比較的所得の高い人々は、東京の西南部の山の手・高台を中心とする郊外住宅地に移動していった。

ところが60年代末以降になると、テレビドラマの『時間ですよ』、映画の『フーテンの寅さん』がヒットし、下町は高度経済成長時代の日本が忘れかけた人情味あふれる、伝統的な社会、あるいは「心のふるさと」として懐かしまれ始める。人々の仕事がホワイトカラー化し、東京の人口重心が山の手に移動すればするほど、下町はノスタルジーの対象として「発見」されることになったのだ。

そもそも柴又は、本来帝釈天の門前町であり、われわれが商店街と思っているものも本当は参道なのであるが、それが「下町」として「再定義」されることになったのだ。浅草の仲見世が生活に密着した商店街ではないのと同じことである。

だが、そうした場所が下町だと思われるようになった。寅さんは、サラリーマン化する社会に背を向けるように気ままに日本を放浪し、半年に一度柴又に戻ってくる。柴又がふるさとだからである。地方ではなく下町が日本人のふるさとになったのである。

こうして1970年代以降、下町が懐かしまれる時代が始まり、特にバブルが崩壊し、不況が長引き、日本人の未来が明るいものとして希望を持たれなくなると、下町ブームはますます定着する。かつてあった『下町の太陽』という映画タイトルに象徴されるような、明るい、未来への希望に満ちた時代が、下町という地域イメージとともにますます懐かしまれるようになったのだ。

若者や外国人を受け入れる下町

所得が上がらない現代の若者は、下町に出かけて安くて美味いホルモン焼きを食べて元気を出そうとするようになり、あるいはしばしば下町に引っ越して、安い家賃で家を借り、周辺住民と語らいながら暮らすことに幸福を感じるようになった。かつてあった底辺労働の苦しみも、貧乏な長屋も、活気のあった商店街も、今も残る人間味のある近所づきあいも、若い世代にとっては幸福につながった。

特に荒川区や墨田区は、神田のようなチャキチャキの江戸っ子の下町ではなく、地方から集まった人々が方言混じりの言葉で話す朴訥な下町である。地方からも外国からも人々が流入してくることに寛容である。だから今、若い世代が流入してきても、すぐに溶け込みやすいのだ。このように考えると、下町の魅力というのは、労働する人間の魅力、庶民の暮らしの記憶ということになるだろう。

狭い借家に家族が暮らし、洗濯物は玄関の前に干し、部屋の中にいる姿も通りから網戸やすだれ越しに見える。庭はないが植木鉢を家の前に飾り、緑を楽しむ。プライバシーの中に閉じこもらず、あけっぴろげで、気さくで、言いたいことを言って生きている。そこには人間が居る。

ただし、下町も近年は防災などの観点からマンションやプレハブ住宅の建設が進んでおり、木造の長屋、商店はどんどん消滅している。街角に座り込んで世間話をするおばあちゃんたちも行き場を失いそうだ。荒廃した空き家も多く、所有者不明の空き家も多数あるようである。道は狭く入り組んでおり、たしかにここに大地震が来たら、かなり危ない。昔を懐かしむだけでは対処できない現実がある。

それでも私は、下町の、人々が自分に閉じこもらずに、生活を町に開いている雰囲気がこれからも何らかの形で下町以外のいろいろなところに増えていってほしいと思っている。

関東大震災からもうすぐ100年である。震災と戦災で大きな被害にあった東京の下町は、これから数年の間に相当様変わりするに違いない。私は過去20年の東京の街を歩いてきたが、5年たつと多くの建物がなくなる。そういう意味で本書は東京の下町の最後の記録のようなものになるかもしれない。

(文=三浦展/カルチャースタディーズ研究所代表)