獺祭、1本84万円!海外で評価高まる日本のお酒…小澤征爾・武満徹も“逆輸入”で名声

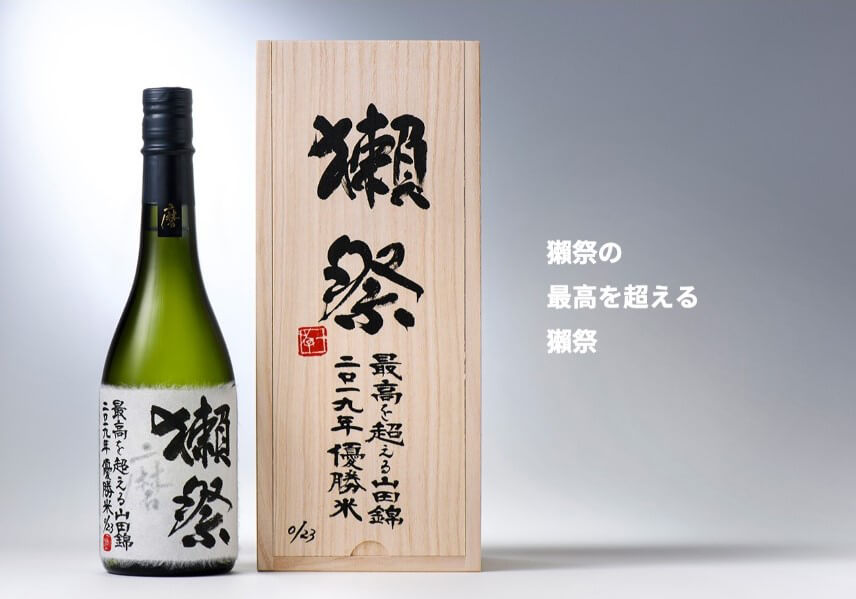

山口県岩国市の日本酒の有名ブランド、旭酒造がつくった「獺祭・最高を超える山田錦2019年優勝米(720ミリ・リットル)」が、11月10日に行われた欧米の競売会社サザビーズのオークションにかけられ、最高で1本約84万円で落札されたと報じられました。

日本酒もここまで世界的な評価を得たのだと驚きながら、嬉しく思いました。しかも、高級ワインのように、何年間も置いておくだけで価値が上がっていき、財テクにも使う人までいるお酒とは違い、日本酒は1日でも早く飲まないと劣化が進むお酒なので、あらためてすごい値段が付いたものだと感じます。

ちなみに、日本酒のなかでも吟醸は切れ味が良いとか、大吟醸は香りが素晴らしいなどといわれますが、実際の工程はどう違うのでしょうか。それは、お酒の原料であるお米の外側に近い部分には脂質やアミノ酸などが多く含まれており、これらはうま味の元になる半面、雑味の原因にもなります。そこでキリっと澄んだ味わいにするために、お米の外側を削るのです。削れば削るほど、香り高くすっきりとした酒質となります。

お米を削って60%以下にしたものを吟醸酒、50%以下しか使わないものが大吟醸です。しかしながら、なんでもかんでも削ればよいというわけではなく、ほとんど削らずに濃厚な味わいを残しておくお酒が好きな方もいます。この塩梅が杜氏の腕の見せどころなのでしょう。

さて、1984年に酒どころでもない山口の小規模な酒蔵の家業を34歳の若さで継いだ旭酒造の三代目・桜井博志さんが、杜氏も置かず酒造りを徹底的にデータ化し、高級路線の日本酒「獺祭」をつくりあげて、日本中に「獺祭ブーム」を起こしたのは記憶に新しいところです。そして、今回のサザビーズのオークションで、あっという間に高額で落とされた6本は、酒米を削りに削り、とうとう10%台になったお米を使ったものだそうです。

日本のお酒もここまで来たかと、思います。僕が20年前に英国に移り住んだ頃は、海外で手に入る日本酒は本当にひどいものが多かったのです。当時、ある英国人経営者がつくった最高級日本食レストランに行ったことがあるのですが、普通の日本酒のなかに、飛び抜けて高い値段の日本酒がメニューに並んでいました。ところが、銘柄もなんとなく変で、「香草入り」という不思議な表記のあるお酒なのです。

そのレストランで働いたことのある友人は、「飲めたもんじゃないよ」と言います。その理由は、「日本酒は値段が安いので接待には使えない。そこで特別に香草を入れた日本酒をつくらせて、高級ワインくらいの値段に上げているんだ。営業のビジネスパーソンたちに重宝されているよ」というものでした。本来の日本酒の味よりも、接待用に使える価格が重要という話だったのです。そんな時代を知っているだけに、日本酒の「獺祭」が高い評価を受けたことは、隔世の感があります。

反対に、欧米から日本に輸入されたお酒が、今では本場の地で高い評価を受けることもあります。例えば、日本のウイスキーです。今では本場のスコッチウイスキーがたくさん並んでいる空港の免税店の棚の一角に、当然のようにサントリー、ニッカが高い値段を付けられて並んでいます。今年の初めに南アフリカに行った際には、ローカルウイスキー「あかし」まで見つけて、驚いてしまいました。

“逆輸入”で評価が高まった音楽家

もともと欧米から日本にやって来た西洋音楽を演奏する日本人音楽家も、今や海外で活躍することが不思議ではなくなりました。僕も指揮者活動は海外で始めましたし、指揮者やソリストだけでなく、世界最高峰のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターにアジア人として初めて就任した安永徹さんや、現コンサートマスターの樫本大進さん、首席ビオラ奏者の清水直子さんをはじめ、世界中のオーケストラやオペラ劇場でたくさんの日本人が活躍しています。

しかし、世界を代表する指揮者・小澤征爾さんがヨーロッパに渡った1959年は、日本が敗戦してから14年しかたっていない時期でした。小澤さんのインタビューによると、ヨーロッパの演奏家から、「アジア人に西洋音楽がわかるわけがない」とまで言われたそうで、そんななかで世界の最高峰まで上りつめられたのは、すごいことだと思います。日本人のみならず、小澤さんはアジアのすべての音楽家に欧米のドアを開けた大功労者です。しかも、ソリストと違い、指揮者はオーケストラに信頼されないと音楽にならないので、本場のドイツ人相手にベートーヴェンやブラームスを指揮するのは、本当に大変なことです。

僕もフィンランドのヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団で、同国を代表する作曲家シベリウスの曲を初めて指揮した際に、楽員のひとりから「マエストロ、我々はもう少し速く演奏します」と言われたことがあります。僕にも自分のテンポには理由があったのですが、「我々は」と言われてしまったら、「もう仕方ないなあ」と受け入れるしかありませんでした。

ちなみに、国際的に評価された最初の日本人作曲家といえば武満徹さんですが、彼は日本で評価されてから欧米に渡ったわけではありません。若い時の武満さんは、日本楽壇内では「音楽以前の話」と、まったく評価されていませんでした。それは、彼の経歴が通常の作曲家がたどる道とは違い、音楽大学に入学せずに独学で作曲を身につけたことにもありました。半面、当時の「西洋音楽の真似事」のような作曲のレッスンを受けなかったことが彼のオリジナリティを形成するうえで功を奏したともいえますが、頭が固かった日本の楽壇には、“アカデミックな勉強をしたことがない素人”くらいに思われていたのでしょう。

そんな彼が27歳で作曲したのが、『弦楽のためのレクイエム』です。まだ武満さんはまったく評価されていなかったので、管楽器が入った大掛かりな曲は演奏してもらえませんし、案の定、黙殺されてしまいます。

そんななか、大きな転機が訪れました。初演の2年後、1959年に来日した世界的作曲家のストラヴィンスキーがNHKを訪れた際、偶然にも『弦楽のためのレクイエム』の録音を聴いたのです。武満さんの類まれな才能をすぐに見抜いたストラヴィンスキーは、「厳しい。実に厳しい。このような曲をあんな小柄な男が書くとは……」と、驚きを持って高く評価したのです。

その後、当時ニューヨーク・フィルハーモニックの副指揮者だった小澤さんによって武満さんの音楽がレナード・バーンスタインに紹介され、新作『ノヴェンバー・ステップス』が小澤さんとニューヨーク・フィルによって初演。これが大成功を収めて“世界のタケミツ”となったのです。

小澤さんも武満さんも、欧米での大評価が日本に逆輸入されて、日本国内での評価が高まった面があります。これは西洋芸術だけでなく、海外での高い評価があって、改めて、日本の舞台芸術である歌舞伎の再ブームが日本国内で起こったことも実は同じことかもしれません。

サントリーやニッカのウイスキー、小澤征爾さんや武満徹さんといった音楽家が、本場ヨーロッパで認められたことで、あらためて日本国内でも評価されることになったのと同じく、獺祭をはじめとした日本酒に関しても、海外での高い評判が日本国内での評価をますます上げていくことでしょう。

(文=篠崎靖男/指揮者)