原油価格上昇、家計支出が約2万6千円増加の可能性も…消費増税1%分の所得の国外流出も

はじめに

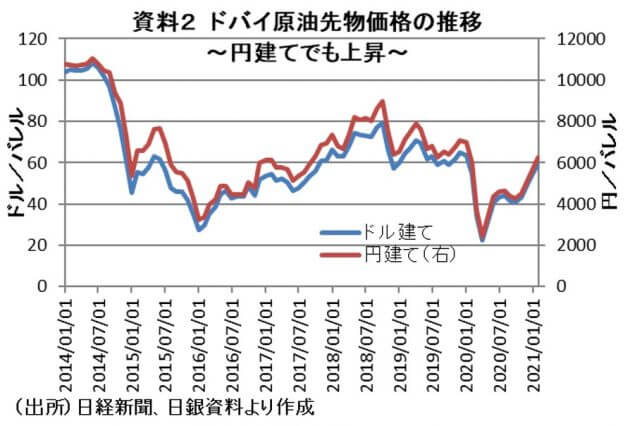

原油価格が上昇している。ドバイ原油は今年2月以降1バレル=60ドル台で推移しており、前年比で1割以上上昇している。このため、今後の経済活動に及ぼす影響が懸念される。

原油価格が上昇すれば、企業の投入コストが上昇し、その一部が産出価格に転嫁されるため、変動費の増分が売上高の増分に対して大きいほど利益に対する悪影響が大きくなる。また、価格上昇が最終製品やサービスまで転嫁されれば、家計にとっても消費者物価の上昇を通じて実質購買力の低下をもたらす。そうすると、企業収益の売り上げ面へも悪影響が及び、個人消費や設備投資を通じて経済成長率にも悪影響を及ぼす可能性がある。

2021年度の家計負担増は60ドル/バレル推移で+1万6,675円

そこで、ドル建ての原油先物価格をみると、月平均のドバイ原油先物は昨年4月を大底に上昇基調にあり、今年2月までに+163%上昇している。一方、円も対ドルで昨年4月から今年2月までに+2.5%増価(円高)しているものの、円建てドバイ原油先物価格はこの約10カ月で+157%程度上昇している。

続いて、家計への影響を見ると、タイムラグを伴って消費者物価へ押し上げ圧力が強まることがわかる。事実、2006 年1月以降の原油価格と消費者物価の相関関係を調べると、円建てドバイ原油価格の+1%上昇は3カ月後の消費者物価を約0.012%押し上げる関係がある。

より現実的な家計への影響について、昨年の原油先物価格が42.1ドル/バレルだったことを基に今年の原油価格の水準を場合分けして試算すれば、今年の原油先物価格が50ドル/バレル程度に落ち着いた場合には前年比+18.6%となる。しかし、今年の原油先物価格が60ドル/バレルもしくは70ドル/バレル程度で推移したとすれば、前年比でそれぞれ+42.4%、+66.1%になる。

従って、ドル円レートが不変と仮定すれば、2021年度の消費者物価を50ドル/バレルで+0.22%、60ドル/バレルで+0.50%、70ドル/バレルで+0.78%程度押し上げる圧力となり、家計に負担が及ぶことになる。

そこで、具体的な家計への負担額として2020年における二人以上世帯の年平均支出額約333.5万円(総務省「家計調査」)を基にすれば、2021年度の家計負担を50ドル/バレルで+7,337円、60ドル/バレルで+1万6,675円、70ドルバレル+2万6,013円程度増加させる計算になる。

経済成長率を押し下げる原油高

より現実的な経済全体への影響について、内閣府「短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)」の乗数を用いて試算すれば、今後の原油先物価格が50ドル/バレル程度までに低下した場合には、今後2年間の経済成長率をそれぞれ+0.02%pt、+0.01%pt程度の押し下げる要因となる。しかし、今後の原油先物価格が60ドル/バレルもしくは70ドル/バレル程度で推移したとすれば、今後2年間の経済成長率をそれぞれ▲0.13%pt、▲0.06%pt、▲0.20%pt、▲0.10%pt程度も押し下げることになる。このように、原油価格の上昇はマクロ経済的に見ても、無視できない悪影響を及ぼす可能性がある(資料4)。

また、原油価格と我が国の交易利得(損失)には強い相関がある(資料5)。交易利得(損失)とは、一国の財貨と他国の財貨との数量的交換比率である交易条件が変化することによって生じる貿易の利得もしくは損失のことであり、輸出入価格の変化によって生じる国内と海外における所得の流出入の損失を示す。

そして、この関係に基づけば、原油先物価格が10ドル/バレル上がると年換算で1.5兆円の所得の国外流出が生じることになる。そこで、この関係から今後の原油先物価格が50ドル/バレル程度で落ち着くと仮定すれば、今年の所得は▲1.2兆円の海外流出にとどまる。しかし、今後の原油価格が平均60もしくは70ドル程度で推移すると、今年はそれぞれ▲2.8兆円、▲4.4兆円も所得の海外流出が生じることになる(資料6)。これは、原油価格が足元の60ドル/バレル台の水準で推移すれば、消費税率+1%ポイント引き上げ程度の負担増が生じることを意味する。

コロナ渦での原油高が泣きっ面に蜂となる可能性

経済のグローバル化や市場の寡占化が進展して以降、物価がこれまでと比較して世界の需給条件を反映した水準で決まりやすくなっている。特に、新興諸国が経済成長率を高めた2003年頃から、経済のグローバル化が実体・金融両面を通じて商品市況の大きな変動要因として作用している。このため、今後もコロナショックからの世界経済の持ち直しが持続すれば、世界の商品市況は下がりにくい環境が続くことになろう。

特に今後は、ワクチンの普及により移動を伴うビジネスが回復することが予想され、世界の原油先物需要はさらに拡大する可能性もある。従って、今後もしばらくは原油先物価格が高水準で推移し、中長期的に見ても原油価格が高止まる可能性がある。

これは、日本のように原油をはじめとした資源の多くを海外に依存する国々とって所得が資源国へ流出しやすい環境になることを意味する。特に人口減少等により国内市場の拡大が望みにくい我が国では、内需主導の景気回復は困難であり、所得の大幅な拡大も困難な状況が続く可能性が高い。従って、資源の海外依存度が高い日本経済が資源価格上昇の悪影響を相対的に受けやすく、日本経済は構造的に苦境に立たされやすい環境にあるといえよう。

特に足元の個人消費に関しては、緊急事態宣言発出や厳しい雇用・所得環境の影響により消費者心理は大きく低下しているが、東京五輪関連の特需発生等に伴い、夏場にかけて一時的に回復するかもしれない。しかし、今後の個人消費の動向を見通す上では、原油価格の高騰といったリスクが顕在化してきたことには注意が必要であろう。