厚切りの焼肉キング・薄切りの焼肉ライク、客から愛される秘密…店舗訪問で発見

日本フードサービス協会が発表した「外食産業市場動向調査 2月度」は、「まん延防止等重点措置の適用拡大、外食産業への影響も持続」としている。ファストフード業態ではテイクアウトが生活スタイルとして定着しつつあり、売上は前年同月比107.1%。ファミリーレストラン業態は、まん延防止措置の適用が全国的に拡大したことから売上は前年同月比99.3%、コロナ前の2019年同月比では 67.9%と低迷している。

焼肉業態は営業時間短縮などにより繁華街立地で落ち込みが見られたものの、店舗の増加などにより、売上は前年同月比100.8%、19年同月比では73.6%まで戻した。全店データによると、焼肉業態は客数は前年同月比102.5%、客単価同98.4%と引き続き好調だ。コロナ禍であってもすべての業種が不調ではないことをデータが示している。

焼肉弁当は評価の分かれるテイクアウト商品

焼肉業態では客数が増加しているものの、客単価が伸びていない理由は何か? テイクアウトやデリバリーに比較的不向きなためではないかと、筆者は感じる。「美味い」「美味くない」は個人の主観によるものであり一概に評価はしにくいが、焼肉弁当は特に評価の分かれるテイクアウト商品の代表ではないだろうか。

焼肉弁当は時間経過により肉の脂分がご飯に移り白く固まってしまい、焼肉が本来持つ食味を弁当という容器の中で再現できていないように見受けられる。今回、焼肉弁当とすき焼き弁当を例として比較検証してみた。すき焼き弁当の具材は牛肉と割下が適度に染み込んだお麩というシンプルな組み合わせ。牛肉は煮込んだ分だけ適度に脂分が抜かれた印象であるが、割下の味をまとったゆえに温度が低下した後も一定の食味を保ちつつ、新しい味わいを提案している。

一方、焼肉弁当は電子レンジで加熱すると、肉は脂分が抜け食味が低下し、逆にご飯は油まみれになってしまう。また、レンジで加熱しなければ、脂の抜けた肉と固形状態の脂を上に乗せたご飯という形態になる。それゆえ、通常販売されている焼肉弁当はその実力を発揮できていない。

コロナ禍で焼肉チェーン各社が持ち帰り弁当や自宅での焼肉セットの販売に注力しているものの、成果のほどは一回でも体験した消費者がよく知るところであろう。電子レンジで加熱する購入者をターゲットとして販売するのであれば、松屋のテイクアウト容器のようなセパレートタイプや、脂分がご飯に移らない工夫を施した容器、肉とごはんの間に敷き紙などをはさむスタイルのほうが消費者の満足度は高くなるのではないか。焼肉に限っていえば、テイクアウトよりはデリバリーのほうが、クオリティを下げずに消費者に届けることができる。

素材の持つ強みを活かしつつ、かつ冷めても好まれる弁当の食材としては唐揚げ、コロッケ、とんかつがあげられる。揚げたては食感や肉汁をあますところなく感じることができ、冷めても揚げたてにはない別の味わいを確保できる。揚げ物はレンジで加熱すると衣にベタ付きが出て、パン粉の持つサクサク感が減少する。また唐揚げやとんかつはレンジでの加熱で肉が締まり、食感が硬くなってしまう。

筆者は自宅で揚げ物を上手に再加温できるとの触れ込みを見て、シャープの「ウォーターオーブンヘルシオ」を衝動買いしたことがある。当時は10万円を超える高額調理器具だったが、食味が低下した状態の揚げ物に新しい命を吹き込むことができ、見事だった。最近では炊飯器をはじめ、高額であるが高機能の調理機器は増えている。調理に時間と手間をかけられない在宅ワーカーなどに好適なのだと推察される。

「焼肉きんぐ」「焼肉ライク」

さまざまな工夫により集客に成功している焼肉チェーンといえば、大衆価格帯では物語コーポレーションが運営する「焼肉きんぐ」、そして一人焼肉の代名詞となった「焼肉ライク」が挙げられる。

「きんぐ」は食べ放題と価格設定が評判の店舗であるが、実は厚切り商品の展開や種類の豊富さ、そして一皿ごとの肉の少なさが妙味といえる。一皿の量は食べ放題なら気にならず、むしろ食べ残しを軽減する効果を発揮する。焼肉奉行とも思えるスタッフのアシストは、焼肉初心者にも心強い存在だ。また、配膳ロボットの導入はスタッフの負担軽減にとどまらず、子供連れのファミリー客には来店の呼び水効果ともなりそうだ。店舗が焼肉という商材を提供するだけでなく、焼肉を楽しむエンタメ空間となっていることこそが、「きんぐ」が顧客に愛される真骨頂なのだろう。

一方、「ライク」の狙いはずばりお一人様だ。なぜなら肉の焼き具合や好みの部位は一人ひとり異なるからだ。数年前に新橋本店を訪問した時は、窓際の二人席に座る男女ペアが笑顔で焼肉を楽しんでいる光景を見た。自分の好む焼き方で好きな部位を食べることができ、煙を吸い込んでくれるロースターの存在は、衣服に匂いがつくことを嫌う人には強い味方となる。肉の注文はグラム表記であるものの、回転率の関係からか、すぐに火が通る薄めの仕様となっている。

「ライク」はお客の待たせ方も工夫している。新橋本店では道路側に一列、恵比寿店は店舗前に一列と人目に付きやすい形態を取っている。店舗内の収容人数が多くないため、どのくらいの顧客が並んでいるかにより、一目見て顧客が並ぶか並ばないかを判断することが可能となっている。

コロナ禍にあって大人数での会食が制限されるなかでは、一人焼肉はむしろ推奨される食事形態ではないだろうか。開店当時の新橋本店は現金決済のみであったが、今では非接触型の決済手段が実装されている。店舗により利用可能な決済手段に違いがあるとホームページに記載されているものの、概ね一般的な決済手段は網羅されている。

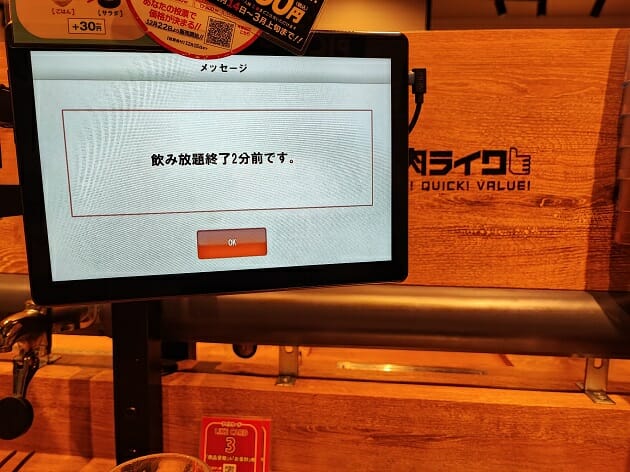

また恵比寿本店では座席にサーバーを設置した予約制飲み放題シート、上野店では「すき焼きライク」(期間限定)や期間限定メニューの展開も試みている。すき焼きは大手牛丼チェーンの冬の定番メニューともなっており、顧客の潜在的な人気は高い。客層に対してすき焼きは高めの価格設定となっているものの、自宅で一人焼肉をする場合の材料購入や片付けの手間など考えれば、妥当な水準と感じられる。

期間限定メニューにおいて希少部位を手頃な価格で提供したり、代替肉の取り組みを含め「商品設定で選ばれる価値を創造しようと工夫」しているのが、「ライク」の価値ではないだろうか。

消費者に足を運ばせる焼肉店

焼肉業態は、客単価で分類すると上は叙々苑など一人当たり数万円の高級焼肉店もある一方、手頃な価格帯かつ家族連れでも楽しめる大衆焼肉店などすそ野が広い。最近リサーチで散策した東京・中目黒界隈は目黒川沿いに咲き誇る桜並木が有名だが、ここに名うての焼肉店が多く軒を並べていた。実際に食べログで検索すると、中目黒駅から800m圏内では叙々苑をはじめ48件はヒットする。

激戦地であることは明らかだが、それぞれの店舗は価格帯が異なるため、週末の夜に巡回するとどの店もお客で埋まっていた。「やはり焼肉は店舗で食べるほうが美味しい」という気持ちが、消費者に足を運ばせるのだろう。ちなみに中目黒界隈には「スターバックス・リザーブ・ロースタリー・トーキョー」という世界でも5店舗しか存在しないカフェも立地していることから連想されるほど、食に興味を持つ消費者が集まる場所の一つといわれている。

先日、東京メトロの駅のデジタルサイネージにて「肉フェス復活!!」という告知を見た。お台場特設会場にてゴールデンウィーク期間中の開催が予定されている。コロナ禍でテイクアウトやデリバリーに活路を見いだしてさまざまな工夫を重ねてきた外食。せめてこの期間は感染予防に気を付けながらも、久しぶりの肉イベントを多くの消費者に楽しんでいただきたい。

(写真・文=重盛高雄/フードアナリスト)