トヨタレクサス、なぜ表参道でカフェを開いている?カスタマージャーニーの時代

「カルビーの『フルグラ』が、商品内容を変えずに売り上げを4倍に伸ばした」

「全日空が、自社インターネット経由でのチケット販売を増やした」

これらはどれも、企業が真摯に「顧客との関係」を見直す取り組みを行った結果だが、その成功の理由を読み解くと、「カスタマージャーニー」という概念に忠実に基づいていたことが浮かび上がってくる。

カスタマージャーニーとはここ数年、企業と顧客の関係を考える上で重要なキーワードとなりつつあり、マーケティングに携わるビジネスパーソン以外でも耳にする機会が増えているが、その内容を十分に理解していない向きも多いのではないだろうか。

そこで今回、豊富な企業事例を紹介しつつ、その基本と実践法を解説した『The Customer Journey 「選ばれるブランド」になるマーケティングの新技法を大解説』の著者で、セールスフォース・ドットコムのマーケティングディレクター、加藤希尊氏に話を聞いた。

加藤希尊氏(以下、加藤) カスタマージャーニーという言葉は、10年ぐらい前から使われています。企業がお客様に対して商品を販売する時に、店舗やインターネットなどいろいろなチャネルで情報を発信していますが、それをどういうタイミングで見て購入するかは、お客様次第です。企業が設けている接点を、お客様が行き来する一連の流れを旅に見立てて、カスタマージャーニーと定義しています。

ジャーニーは「旅」ですが、カスタマージャーニーの指すそれは、少し長い旅です。例えば、百貨店の丸井で売られているユナイテッドアローズの服が欲しいと思うタイミングがあります。「そろそろ夏が近づいてきたので軽めのジャケットが欲しい」というタイミングで、スマホで情報をチェックするなど、ある程度の知識を得た上で店に行ってジャケットを試着。購入した後はコーディネートを楽しみ、クリーニングに出す頃には、また冬の新しい服が欲しくなってきます。

こうした一連の長い旅のなかで、お客様が企業の設けているさまざまな接点を行き来することをカスタマージャーニーと定義しています。したがって、企業によってカスタマージャーニーは違いますし、お客様によっても違います。

――カスタマージャーニーの具体例を教えてください。

加藤 夏休みに米ニューヨークに行こうと思ったら、例えば全日本空輸(ANA)のサイトを検索して、手軽な料金の便を予約して、旅行が近くなったらスーツケースをパッキングします。当日は空港に行ってチェックインし、飛行機に乗って現地に着いたらホテルに向かい、そこに泊まって観光をして、ホテルに戻ってチェックアウトして帰国します。

この一連の流れがカスタマージャーニーで、一つひとつの接点が重要になってきます。企業側から見て、予約のシステムがお客様にとって便利につくられているのか、到着した時にお客様の状態をきちんと把握できているのかなど、お客様の行動を長いスパンで見ておかないと、リピーターとして戻ってきてもらえるかどうかわかりません。

――どのぐらいのスパンで見るのですか。

加藤 ビジネスモデルに応じて、カスタマージャーニーのスパンは1日、1カ月、1年、長ければ一生涯というスパンもあります。三井住友カードの場合は、一生涯を通じたジャーニーの視点がありました。コモディティ化、成熟が進むカードの市場環境においては、既存の顧客との関係性を重視する流れにありました。また三越伊勢丹の場合は、新規顧客との接点、来店したお客様の店内における体験接点、さらには子供や孫の世代までの一生涯を通じて家族全体を考える必要があり、3つのジャーニーが存在しました。

さらに車の場合、車検を契機として買い替えのタイミングは、平均すると8年ぐらいでしょう。つまり8年間のカスタマージャーニーがあるわけです。そのなかで各メーカーの車を比較して、ディーラーに行って、見積もりを取って、試乗をして、購入をするという流れがあるのです。

企業側はこの間のお客様の考えや行動を把握して効果的に接点を設けておけば、8年も経たないうちに乗り換えてもらえる可能性もあります。ビジネスモデルや商品によってカスタマージャーニーは違っているので、まずはお客様を理解しましょうというのが、カスタマージャーニーの精神です。

企業とのコミュニケーション機会が細分化

――なぜ、カスタマージャーニーが問われるようになったのでしょうか。

加藤 お客様の行動やビジネス環境が劇的に変化しているからです。10年前や20年前なら普通にテレビコマーシャルを流せば、多くの人たちに一斉にメッセージが届きました。車を買う場合は、コマーシャルで新車の発売を知ってからディーラーを7~8つ回って情報を収集して、購入を決定していました。

しかし今はネットで情報収集ができてしまうので、10年前とはジャーニーが変わりました。車種を決めてからディーラーに行くので、訪問回数は平均1~2回といわれています。お客様が訪問前に購入基準を定めているので、企業側はコントロールできません。

さらに、メールの一斉同報からスマートフォン(スマホ)にLINEなどでメッセージが流れてくるようになったため、お客様は、いつ、どこにいても情報とつながる状態になりました。企業とのコミュニケーション機会は細分化されて増えました。このデジタルテクノロジーによる変化がスマート化と呼んでいるものです。企業はどの接点で、どんなコミュニケーションを取るべきかを把握しておかないと、他社に置いていかれてしまいます。

――本書では、人口減少も大きな変化として言及されていますね。

加藤 実は人口が減少していくなかで世帯数は増えているので、たとえば洗剤の市場は拡大が予想できます。現に浴室用の洗剤が売り上げを伸ばしています。人口変動による影響は大きく、日本人の平均年齢は2020年に48歳、50年には53.4歳になって、2.5人に1人が高齢者になっていきます。

ローソンやレクサス(トヨタ)はお客様との接点を変えようと新たなチャレンジをしています。

ローソンの場合は、お店のスローガンで「健康」をうたい、グリーンスムージーを中心とした品揃えを行うなど、健康志向の新たなお客様、特に女性や主婦層との接点を作り出しました。

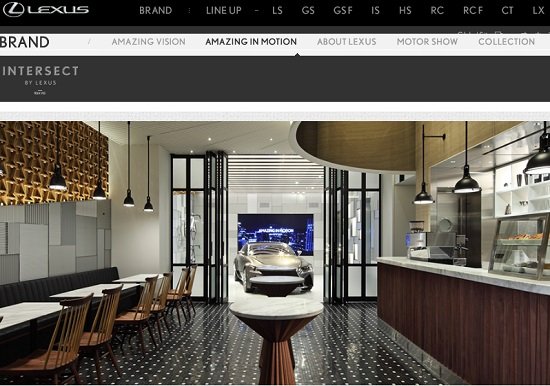

レクサスが東京・表参道に「INTERSECT BY LEXUS」を開設したのも、レクサスの世界観を伝える新たな取り組みです。自動車に対する関心がある層、さらにレクサスに対する需要が顕在化した層は、オウンドメディアを見たり、ディーラーに足を運んでくれたりします。一方で、これからの市場開拓を見据えると、現時点では自動車やレクサスに対して接点の希薄な人たちともコミュニケーションを取れる場づくりを行う必要があります。カフェといった空間、動画、食のイベントなど、レクサスの機能性を訴求するのではなく、あくまでレクサスの世界観を伝える場で、さらにその伝え方も、企業の一方的な発信ではなく、消費者の日常行動を踏まえ、その文脈の中で自然に接点を創る取り組みをしています。

人口減少に対してビジネスを変革しなければならないことは、カスタマージャーニーという視点からも理解できます。

コモディティ化

――コモディティ化についてはいかがでしょう?

加藤 コモディティ化とは均質化という意味ですが、どんな商品でも市場に出てから均質化するスピードが早くなりました。たとえば米アップルのiPhoneは毎年のようにモデルチェンジされ、どのキャリアから購入してもハードウェアは均質化しています。キャリアはどこで差をつけるのかといえば、自宅のインターネット環境や電力の提供など違うジャンルで、お客様を取り込もうとしています。コモディティ化によって、違うサービスや違う市場でお客様との接点を持ち、そこでの競争にいち早く勝たなければならなくなりました。

企業がお客様を理解するには、スマート化、人口減少、コモディティ化を理解してカスタマージャーニーを見直さなければなりません。カスタマージャーニーの考え方については、お客様との接点を可視化するという方法が非常に有効であると、マーケティング責任者の間で理解され始めています。これから一般のビジネスパーソンの間にも広く伝わっていくのではないかと思います。

――お客様との接点は、どのようにして可視化するのですか。

加藤 自社はどのような顧客理念、顧客視点、体験でお客様と付き合っていくか。それを定義して、カスタマージャーニーマップというツールに落とし込みます。旅行会社のお客様なら行動ステージを旅行前、旅行中、旅行後に分類できます。すると、お客様と接点を持っているのは、旅行先の検討から出発準備までの旅行前、帰国から次の旅を考える旅行後の2つの行動ステージであり、旅行中はあまり接点を持っていないことがわかってきます。

顧客視点に立てば、旅行中に現地のレストランに予約を取れるウェブサービスとの連携も考えられます。しかし、これはまだ入口のレベルで、リマインダーによって「この予約、忘れていませんか?」「こういう物を持参すると便利ですよ」という案内を通知すれば、お客様にとって便利です。このサービスを実用化するには、今の時点ではクラウドのテクノロジーを活用することが有効な手段になっています。

企業側の都合ではなく、顧客の都合

――どの企業も顧客の囲い込みやリピーターの獲得に力を入れていますが、それらを体系化した考え方がカスタマージャーニーという理解でよいのでしょうか。

加藤 そもそも「顧客の囲い込み」という考え方は企業側の都合で、実際にはできません。顧客視点に立つと、どういう距離感で、どう付き合えばよいかが見えてきます。企業側の都合や理由でビジネスを行うのではなく、顧客側の都合にシフトしないと、人口減少やコモディティ化のなかでは生き残れなくなってきました。企業側の都合で囲い込もうとガツガツやっても勝てません。

カルビーの「フルグラ」は顧客視点に立って売り上げを拡大させた良い例です。発売して以降、朝食の代替食として販売していましたが、売り上げが35億円にとどまっていました。そこで既存の朝食メニューと戦うことをやめて、お客様の行動を観察し続けたところ、朝食にヨーグルトを食べる女性が多いことがわかったのです。

そして、フルグラを「ヨーグルトと一緒に食べる、ヨーグルトの友達」というポジションで普及させる戦略に切り替えたら、売り上げは143億円まで伸びました。商品をまったく変えていないのに、これだけ売り上げを伸ばせたのです。

――カスタマージャーニーを実践するには、どんな社内体制を整えたらよいのですか。

加藤 私が宣伝会議とともに立ち上げた「JAPAN CMO CLUB」は国内の代表的なBtoCブランド50社以上のCMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)やマーケティング責任者がメンバーですが、各社とも経営陣がマーケティングのコンセプトを共有して、経営ビジョンに組み込んでいます。マーケティング部門だけでなく、会社のビジョンとして共有することが必要だと思います。

――ありがとうございました。

(構成=編集部)