“絶望の高原”を乗り切るためには?──『絶望読書』著者・頭木弘樹インタビュー

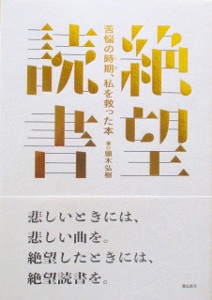

人生に絶望はつきものだが、そういうとき、自分を救ってくれるのはビジネス本ではなく古典文学かもしれない──。そう語るのは、この度『絶望読書─苦悩の時期、私を救った本』(飛鳥新社)を上梓した作家の頭木弘樹さんだ。大学生のときに「潰瘍性大腸炎」という難病を患い、以後13年間も入退院を繰り返すことになった頭木さん。そんな絶望的な日々を支えたのがカフカやドストエフスキーであり、それはやがて入院仲間のビジネスマンたちにも広がっていったという。一般的に暗くてネガティブなイメージのあるカフカやドストエフスキーがなぜ“救い”になったのか? 頭木さんに話を伺った。

──『絶望読書』では、絶望してるときこそ絶望の描かれている本を読もうとオススメされているわけですが、そのきっかけとは何だったのでしょう?頭木弘樹(以下、頭木):これは自分の体験もさることながら、他の入院患者さんたちを見てというのが大きいんです。入院患者というのは、基本的に挫折を感じている人たちです。それまで“立身出世物語”を生きていたのが、突如“闘病物語”になってしまったわけですが、それを受け入れられない人が多い。さらに、お見舞いの人から「お前終わっちゃったな」とか、「俺は昨日ステーキ3枚ペロリだったよ(笑)」とか、冗談交じりに煽られたりもする。

──それはキツいですね……。

頭木:そんな患者たちは病室で何をしているのかというと、大体がテレビや雑誌を見ています。1カ月くらいの短い入院だったらそれで乗り切れるんですが、これが数カ月とかになってくると、話が変わってくる。世間の窓がテレビだけになってしまい、バラエティ番組のような華やかで着飾った世界から自分だけが取り残された気分になり、何も手に着かなくなってくるんです。僕はたまたま読書する習慣があり、カフカやドストエフスキーの本を読んでいたんですが、入院してすぐのときは「よくそんな暗いものを読めるね」「変わってるね」って、ちょっとバカにされてたんです。

──確かに、ちょっと小難しそうな人に感じるかもしれません(笑)。