藤井聡太と真逆…最強にお行儀の悪い“破天荒”棋士、花村元司の魅力と矜持

将棋の藤井聡太二冠(18)。その天賦の才と活躍には敬服するしかないが、行儀がよすぎて取材者としてはちょっと物足りない。記者会見に何度参加しても正直、面白くない「優等生発言」ばかりである。まだ18歳ではあるが、教育というよりは生真面目な性格の産物だろう。最近はそれなりに個性的な棋士たちも多いとはいえ、総じて「お行儀がよい」。そこで今回、今では考えられないような「お行儀の悪い」破天荒棋士を紹介する。

昭和の戦争を挟んで活躍し「東海の鬼」と恐れられた花村元司九段(1917~85)である。

「プロ編入試験」の対局中に賭博

花村はロシア革命が起きた1917年(大正6年)、静岡県浜松市に生まれた。10歳の頃に囲碁と将棋を覚え、特に将棋がめっぽう強く14~15歳の頃から町道場に乗り込んだり、道端に将棋盤を置いて、通りすがりの人と金を賭けて将棋を指す「賭け将棋」で生計を立てる「真剣師」となる。その強さは群を抜き、「東海の鬼」と評判になる。大儲けし、本人によれば「女郎買いは盛ん、今なら数百万円する着物を着流していた」という。

「鬼」の噂は当時の木村義雄十四世名人の耳に入り、「プロにならないか」と誘われた。1944年に今でいう「プロ編入試験」を受けたのだ。棋士を相手に6局で3勝以上すれば合格とされた。ところが最初に2連敗して大ピンチに。なんと花村は金を賭けていないと力が出ないことがわかった。プロモーター役の稲垣九十九六段の計らいで、金を賭けることに。とはいえ、棋士本人が賭けるのではなく対局者にファンが金を載せる。一局の賭け金が1万5000円から2万円ほどというから、当時の貨幣価値なら半端な金ではなかった。

儲けのために数をこなす必要がある「賭け将棋」出身の花村は、直観力でぱっと指す「早指し」が真骨頂。「一手に1時間も長考すると迷って間違える。相手が長考していても苛立って席を立ってしまう」(花村談)。だがこの時、席を立っている間にやっていることが尋常ではない。対局場となった湯河原の旅館では、別の部屋で宿泊者たちが花札賭博をしていた。「博徒になろうかと考えた」ほど賭け事に強い花村は、飛び入り参加して儲けていたのだ。肝心の対局相手が一手を指すと記録係が慌てて呼びに来る。対局室に戻ってぱっと指し、再び賭博場に戻る。人生がかかる一局で信じられない対局態度である。

確かに将棋は対局中、ずっと盤前にいなくても構わない。現在も糸谷哲郎八段(32)などはよく席を空ける。とはいえ、ここまで極端ではない。相手(小堀清一六段、のちに九段)からすれば花村は指すときしかいない。ヘンテコな対局に小堀は調子を崩し、花村が勝ってしまう。

現在のようにホテルや高級旅館で対局する際、棋士が一般客と出会わないように「隔離」されるのとは違いルーズだった。とはいえ当時でも対局中にバクチを打つ棋士はいまい。「妖刀」花村はここから3勝し、五段の免状を得て正式に棋士となった。ちなみにこの後、棋士への登竜門は奨励会に在籍して26歳までに四段になることが条件になった。例外的な編入試験は2005年の瀬川晶司六段(50)まで待つことになる。

60歳でA級に帰り咲き

花村は当初、一局の持ち時間が長いプロの将棋に戸惑い足踏みしたが、1948年(昭和23年)に六段、50年に七段、52年に八段と戦後の混乱期を順当に昇段する。そして木村名人が新鋭大山康晴(十五世名人)に名人位を奪われた52年にA級棋士となる。56年には名人挑戦権を得て大山名人に挑んだが勝てなかった。心理作戦を駆使する花村は「大山名人のような表情を変えない棋士が苦手だった」と告白している。

しかし東京新聞杯では大山に雪辱を果たしている。花村は大山をはじめ升田幸三、中原誠十六世名人 加藤一二三、有吉道夫、大内延介、佐藤大五郎、芹沢博文、二上達也ら昭和の錚々たる大棋士、名棋士を破っている。トップ10人しか在籍できない順位戦のA級に16期も在籍し、陥落しても60歳でA級に返り咲いた。この年齢での「返り咲き」は順位戦の全クラスを含めて花村しかいない。ただ、一般棋戦は3勝したがタイトル戦では勝てなかった。異色の実力者の名が、もうひとつ人口に膾炙しなかった理由だ。

「鬼手」で相手を斬る

棋風は定石を無視した我流。残された棋譜を見ればわかるが、生き馬の目を抜く「嵌め手」を駆使しており、「引っ掛け将棋」「はったり将棋」「妖刀」などと呼ばれた。実は「賭け将棋時代はインチキもやっていた」と告白している。「歩切れ」のはずなのにポケットに隠していた予備の歩をさっと打ったりする。気づかない相手が悪いのだ。

持ち駒を駒台に置くプロの対局ではさすがに無理だが、盤面の違う位置に相手の注意が向くような仕掛けをし、「鬼手」でバサッと斬る力将棋だった。もちろんはったりだけで勝てるわけもなく、藤井のような驚異的な終盤の読みがあってのこと。花村は「終盤の入り口で3対7なら五分、4対6なら勝ち」と豪語していた。

花村は日本がバブル経済に浮かれていた1985年に67歳で他界した。師匠だった木村は「とてもよい弟子だったが一つ悪いことをした。師匠より先に死んだこと」と悲しんだ。実は木村自身、貧しい家計を支えるために賭け将棋で稼ぐ少年時代があった。花村の悲願だったタイトルは弟子の深浦康市九段(49)が2007年に王位を獲得して達成した。

筆者は1972年(昭和47年)に名人戦で大山康晴が新鋭中原誠に敗れた頃から将棋に熱中したが当時、花村という異色の棋士の存在を何かで読んだ(『東海の赤鬼』と覚えていたが「赤」はついていなかった)。花村は弟子を大変可愛がった。その一人、森下卓九段(54)は師匠から「だらしない生活をしていれば、だらしない将棋になる」と教えられたそうだ。花村の生き様は破天荒ではあれど、決してだらしなくはなかった。将棋だろうが麻雀だろうが、花札だろうが競輪だろうがすべてに真剣勝負。プロの棋士になっても最後まで「真剣師」の生き様だった。

【参考文献】

鈴木啓志著『東海の鬼 花村元司伝』

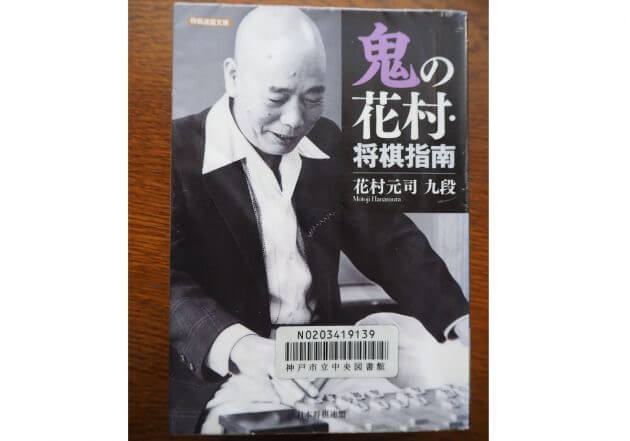

花村元司著『鬼の花村・将棋指南』