福沢諭吉と渋沢栄一の甥っ子たちが繰り広げた仁義なき戦い…王子製紙を舞台に乗っ取り戦争

福沢諭吉の甥っ子・中上川彦次郎、14歳で藩校の教員になる才能を、井上馨に見初められる

今年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主役・渋沢栄一の新1万円札印刷が始まったというニュースを耳にした。現在の1万円札は福沢諭吉だが、2024年に渋沢栄一にバトンタッチする予定だという。そう、NHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公の渋沢栄一だ。

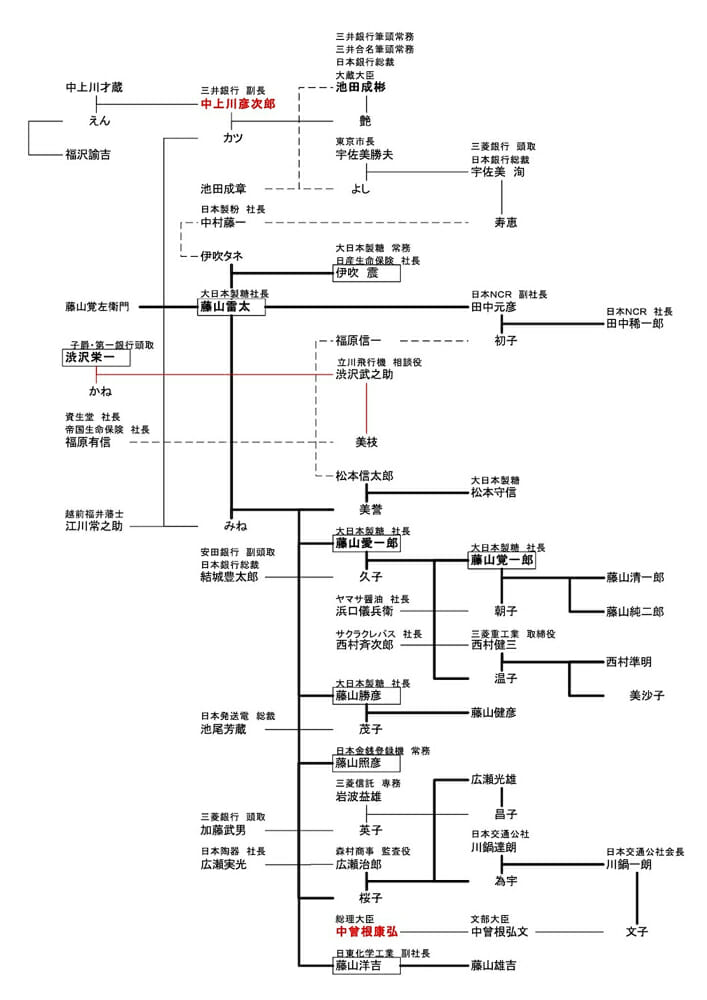

興味深いことに、この2人のそれぞれ甥っ子が、栄一の創った企業の争奪戦を繰り広げたという歴史がある。つまり、新旧1万円札が争ったわけだ。この争奪戦は結局、福沢側の勝利となった。そこで今回は、この争いについて述べていこう。

諭吉の甥・中上川彦次郎(なかみがわ・ひこじろう)は、安政元(1854)年に中津藩士・中上川才蔵の長男として生まれた(母が福沢諭吉の姉/中津は現在の大分県中津市)。

彦次郎は幼少の頃から親戚筋の儒者に漢学を習い、明治元(1868)年にわずか14歳(満年齢)にして藩校・進修館の教員に採用された。その後、彦次郎は上京して慶應義塾に入り、卒業後は故郷・中津の洋学校、宇和島(現在の愛媛県宇和島市)の洋学校の英語教師を経て、慶応義塾で教鞭を取った。

明治7(1874)年、彦次郎は慶応義塾の門下生・小泉信吉とともにイギリスに留学。特定の学校には学ばず、将来政治家になるために西欧の知識、見識を深め、視野を広める姿勢をとった。当時、新政府で財政を担当していた井上馨が欧米視察中で、彦次郎と小泉はロンドンで井上の英語勉学の相手をして、井上にその才能を認められた。

明治11(1878)年7月、井上馨が参議兼工部卿に任じられると、彦次郎はその推挙で工部省に入るが、翌年9月に井上が外務卿に転じたため、彦次郎も外務省に転じ、外務省書記官に就任。11月には25歳で公信局長に抜擢される。しかし、1881年に「明治十四年の政変」が起こり、大隈重信が失脚。“大隈のブレーンでもあった”福沢諭吉の関係者も職を追われ、彦次郎も辞任を余儀なくされた。

福沢諭吉の甥っ子・中上川彦次郎、時事新報の社長から山陽鉄道の社長へ、そして三井銀行に入行

翌明治15(1882)年、福沢諭吉は「時事新報」を創刊、彦次郎を時事新報社の社長に据えた。彦次郎は自ら執筆・編集を行う一方、新聞社の経営にも関与した。特に広告、宣伝を重視し、海外ニュースの掲載、読者欄の開設など、斬新なアイデアで販売に努めたため、売上部数はたちまち増え、明治18(1885)年には三大新聞の一角を担うまでになった。

そんな彦次郎の才能を見込んで、明治20(1887)年に三菱社の荘田(しょうだ)平五郎から、創業計画中の山陽鉄道会社(現・JR西日本)の社長にならないかと打診があった。諭吉もこの話には賛意を示したが、彦次郎が去った後の時事新報社の経営を心配して荘田と相談し、この話を白紙に戻してしまう。しかし、彦次郎は諦めなかった。井上馨に手を回して阪神の政財界に圧力をかけ、山陽鉄道の社長就任に成功した。

彦次郎の施策は一事が万事、当初莫大な費用を要するものの、長い目で見ると廉価で済み、効率的というものが多かった。彦次郎は複線化を前提とした用地買収を予定していたが、株主の反対によって頓挫してしまう(彦次郎が社長を辞任した後、山陽鉄道は複線化のために多額の費用を払うハメになった)。また、線路設計に関して「100分の1勾配」「15度以内のカーブ」などの原則論を強硬に主張。その実現に莫大な費用がかかったという(九州鉄道では初期費用を抑えて40分の1勾配で設計したため、数年後に再工事を余儀なくされた)。

こうした彦次郎の施策は、短期的な利益を望む株主には、評価されなかった。株主との攻防の末、彦次郎は明治24(1891)年に山陽鉄道を辞任。井上馨の推挙で三井銀行に入行した。

当時、空前の不況が経済界を直撃し、日本有数の富豪といわれた三井家をも揺るがした。

三井家は江戸時代に両替商(金融機関)と呉服商を営んでいたが、明治維新後は銀行業への進出を渇望。経営不振の呉服商を切り離すことで、三井銀行の設立に漕ぎ着けた。ところが、不況で三井銀行が多額の不良債権を抱えるに至り、再建および事業改革の全権が井上に委ねられた。当時、三井の事業は三井銀行だけだったので、銀行の経営不振は大問題だった。

井上は抜本的な改革を成し遂げるには外部から人材を招聘すべきとの結論を出した。

その頃、井上はたまたま汽車で彦次郎に乗り合わせた。井上は彦次郎の才能を高く買っていたが、当時、彦次郎はまだ山陽鉄道の社長であるから、「もし、君がもうひとりいたら、三井家の改革を任せたいんだがなぁ」と嘆息した。ところが、彦次郎は無理解な株主の要求に飽き飽きしていたから、「渡りに船」で即座に井上の要請を受け入れた。言ってみるものである。

かくて、中上川彦次郎は三井銀行副長に任じられた。非常にわかりづらいのだが、当時の三井財閥では「三井銀行副長」が事実上のトップの肩書きなのである。その上の総長は三井一族の三井高保が務めていたが、かれは彦次郎に全幅の信頼を置いていたので、彦次郎はこれを背景として大英断を振るった。

不良債権の整理・回収を強引に推し進め、抵当流れとなった工場等を再建。また融資先の有力企業を乗っ取り、三井財閥の資金を使って工業化を邁進した。そして、それを成し遂げるために大量の学卒者を採用し、人材を育成した。

三井銀行の貸出金のほぼ3分の1は不良債権であり、政官癒着を背景にした回収困難なものも少なくなかった。ところが、中上川彦次郎は相手が誰だろうがお構いなしで、気鋭の学卒行員を差し向け、不良債権の回収を断行した。その尖兵として選ばれたのが抵当係・藤山雷太(らいた)である。

福沢諭吉の甥っ子・中上川彦次郎の腹心の部下・藤山雷太、王子製紙に乗り込み、社長の渋沢栄一に辞任を要求す

藤山雷太の活躍ぶりは鮮やかだった。のちの総理大臣・桂太郎の邸宅が実弟への貸金の担保となっていたため、これを差し押さえようとしたり、松方正義の実兄が担保にしていた旧薩摩藩屋敷を差し押さえたりした。彦次郎は雷太をよほど気に入ったと見え、夫人の妹・みねとの結婚を雷太に勧めたくらいである。

そして、明治29(1896)年、藤山雷太は王子製紙専務に就任した。

王子製紙は、渋沢栄一の提唱によって明治6(1873)年に設立され、栄一が王子製紙の「工場の煙突から煙の上るのを朝夕眺めるのはひとつの楽しみだった」というほど目を掛けていた。

王子製紙は業容拡大のため、明治29(1896)年から明治32(1899)年にかけて3度、都合475万円の増資を行った。彦次郎は三井銀行が増資に応じる代わりに専務の派遣を打診。2名の候補者の中から藤山雷太が選ばれた。

専務就任にあたり、雷太は彦次郎に呼ばれ、密命を受けた。

「渋沢が君に専務になってほしいということだから是非やってほしいが、そのかわり君に命ずることがある。君の目的は王子製紙を三井の会社にすることだ。彼らに懐柔されてはならない」

当時の王子製紙社長は渋沢栄一だったが、実際に業務を握っていたのは専務・大川平三郎。栄一の甥っ子で、娘婿である。

叔父が創った会社を任されている大川と、それを三井のものにしようと企む雷太。当然、両者の仲はうまくいくはずがなく、感情の上でも仕事の上でも衝突することが少なくなかった。

そこで雷太は渋沢を訪れ、「私が三井を代表して入社以来、新しい人も採用したから社内に二派が出来たようで、どうも物事がうまく運ばない。はなはだ言いづらい話であるが、あなたに王子製紙の社長をやめてもらいたい」と直談判に及んだ。

これにはさすがの栄一も驚き、「それは君の考えか、三井の考えか」と尋ねた。

雷太は「もちろん、専務取締役として私個人の考えである。そのわけはあなたが辞職してくださらなければ、会社の前途が安全でありません。大川君が専務取締役としてあなたのところに先に行き話を決めてくれば、ほかの重役は盲判を捺(お)すばかりで、私は責任をもって経営することができません」と理由を述べた。渋沢はしばらく考え、「話はよくわかった。早速重役会を開く手続をせよ」と応じ、大川平三郎を取締役技師長工場主管に降格した。

大川失脚後、大川派の職工が内紛を起こし、その責任を取る形で大川は辞職。ここに、王子製紙は完全に三井の掌中に落ちた。

自分を追い出した藤山雷太を、大日本製糖の社長に指名する、渋沢栄一のあっぱれな度量

近代日本の財界を代表する渋沢栄一を、かれのつくった会社から追い出そうというのだから、藤山雷太の胆力には恐れ入る。これを承諾した渋沢の度量もあっぱれというほかない。しかも、この話には続きがあったのである。

翌明治30(1897)年に雷太は脊椎カリエスという大病を患い、余命3年を宣告された。結局、難病は治癒したが、心身衰えている間に職工はストライキを起こし、明治34(1901)年に後ろ盾の中上川彦次郎が死去。雷太の心労はピークを迎え、明治35(1902)年に雷太は王子製紙を辞し、三井から去った。

その7年後の明治42(1909)年、日本を代表する企業・大日本製糖が一大疑獄事件に巻き込まれ、社長が自殺するという危機的状況に陥った。その時、同社相談役・渋沢栄一がこの難局を乗り切れる人材として、藤山雷太を後継社長に指名した。自分を王子製紙から追い出した、憎い男(?)の胆力を信じたのである。

藤山雷太は悲壮な覚悟で大日本製糖社長に就任。企業再建を成功させ、製糖業を戦前日本の三大産業(電力、紡績、製糖)のひとつといわれるまでに育成した。大日本製糖を中心とする企業グループは、藤山コンツェルンと呼ばれた。

ん? 結局は福沢諭吉の甥っ子の義弟と渋沢栄一本人との企業争奪戦ではないかと。まぁ、確かにそうなのではあるが、甥っ子同士の代理戦争ではあるので、ご勘弁願いたい。

(文=菊地浩之)