インフルエンザ、ゾフルーザ耐性ウィルス出現…猛威収まらず“警報レベル超え”

2019年に猛威をふるったインフルエンザですが、年が明けてもその兆候はまだ続いているようです。過去20年で2番目に早く流行が始まったといわれていた昨年ですが、ピークの時期も長く、厚生労働省は全国的にインフルエンザの流行に対しての注意報まで発表するという、異例の事態にまでなっています。これは全国の医療機関での患者数が一定数を超えると出されるものですが、さらに患者数が拡大する様相も呈しています。

都道府県別で見ると、昨年暮れにもっとも患者数が多かったのは山口県で、とうとう警報レベルを超えたともいわれています。次いで多いのが北海道、宮城、青森と東北各県が続き、人口が多い東京、愛知、福岡、兵庫なども患者数は多かったようです。

年末年始で移動も多かったため、感染が拡大してしまったということも、あるかもしれません。

そんななか、さらに困った事態が引き起こされています。それはインフルエンザ治療薬の「ゾフルーザ」に対しての耐性を持ったウィルスが出てきてしまったことです。ゾフルーザは、それまでよく使われていた「タミフル」などが1日2回、5日間継続して服用しなければ効果がないとされていたのに対し、1回飲むだけで効果があるということから医療機関でも多く処方されています。インフルエンザ患者の約40%の人たちには、このゾフルーザが処方されているということです。

しかし、ゾフルーザに耐性を持つウィルスが現れたということで、日本感染症学会および日本小児科学会などは抗インフルエンザ薬の使用方法について意見をまとめ、「子供についての使用は積極的には勧められない」という提言と指針を示しています。それはゾフルーザ耐性ウィルスも、通常のウィルスと同様の感染力を持つということと、いざ感染してしまった時には重い症状が出る、ということがわかったからです。

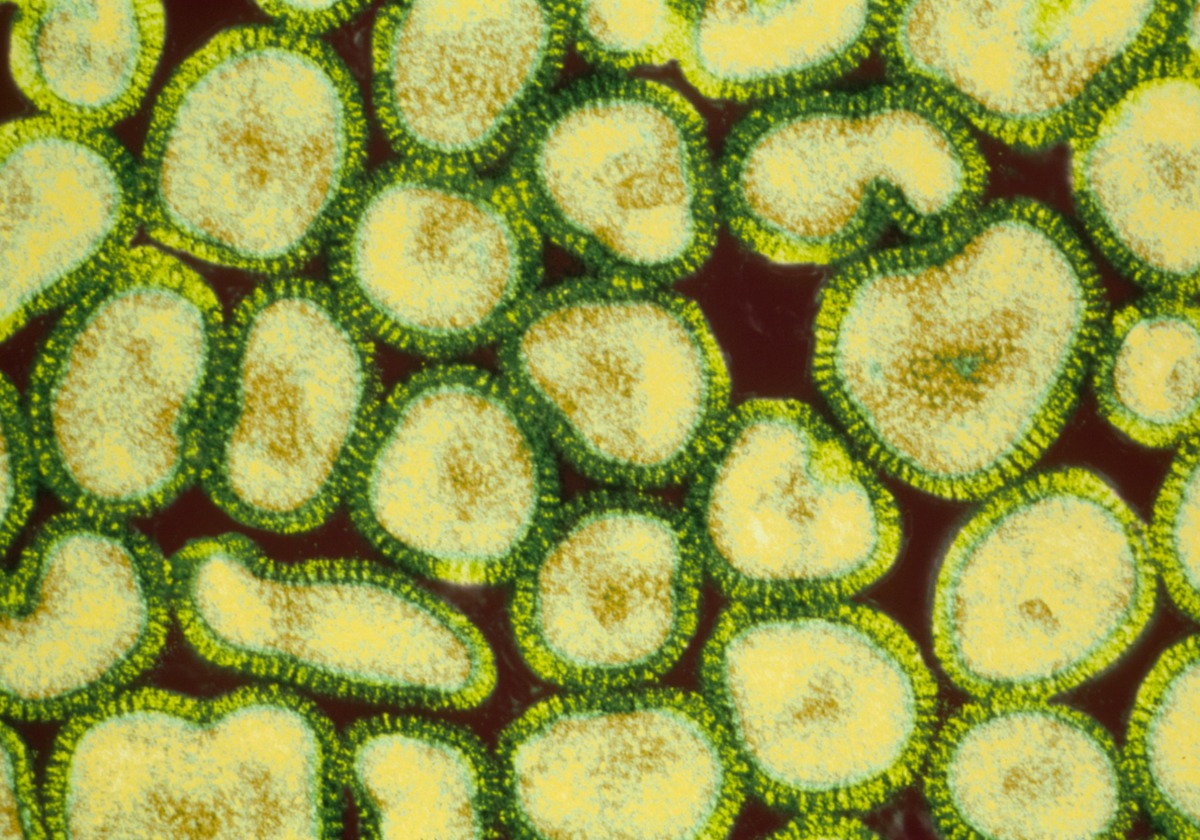

インフルエンザ感染から発症の流れ

私たちがインフルエンザに感染した後のプロセスは、

インフルエンザウィルスに感染→リゾチーム(粘膜中に存在するたんぱく質分解酵素)、 インターフェロン(抗ウィルス性たんぱく質)、マクロファージ(大食細胞)が出動→インターロイキン生成(IL-1/炎症性物質/マクロファージや白血球がつくる)→炎症が起きる(発熱・関節痛・筋肉痛)→インターフェロン生成(感染細胞で作られるウィルス抑制物質)→ナチュラルキラー細胞(NK細胞/リンパ球の一種)→感染細胞を殺す

と、ここまではいわゆる自然免疫の働きです。この段階でウィルスを駆逐して治ってしまう場合も多々あります。しかし、ウィルスが自然免疫という防波堤を突破して、さらに侵入してくると、

自然免疫を突破しウィルスが増殖・感染拡大→マクロファージ(大食細胞)が大量につくられる→リンパ球(T細胞・B細胞)大出動→キラーT細胞出動(インターロイキンの刺激でつくられる)→感染細胞を殺す→ウィルスの増殖が止まる→治癒→感染の記憶が免疫系に残る

という経路をたどることになります。いずれにしても、体力、免疫力が高ければ治るわけですが、それが衰えていると、体の中に炎症が広がり、思わぬかたちで余病を併発する、という事態にもなりかねません。

ゾフルーザの例を引くまでもなく、ウィルスを薬でやっつけようとしても、その場が凌げるだけで、ウィルスはその薬の効果をすり抜けるように、形を変え、ある意味での発展をして生き延びようとします。よく言われるように「いたちごっこ」になってしまうわけです。

免疫力を上げる食事

本連載の中で以前にも書きましたが、究極の言い方をすると、私たち自身の免疫力を上げることでしかインフルエンザに対抗はできないと考えています。それを多くの方々に知っていただきたいと思い、筆者は昨年12月27日にはウェブ会議ソフト「ZOOM」を使って「緊急 免疫力・超・アップセミナー」を開きました。大勢の方がご視聴くださり、この連載をお読みくださっている方のなかにも、たくさんご受講してくださった方がいらっしゃいます。

筆者は常々、免疫力を上げるために必要な栄養素は「ビタミンA、ビタミンB、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛」の5つで、そのためには未精製の穀物と豆類を積極的に摂取すべきだ、と申し上げています。また、セリ科、アブラナ科、ユリ科ネギ属などの野菜群と、キノコ、果物を積極的に召し上がるよう、お伝えしています。

普通程度の免疫力があれば、私たちの体がインフルエンザウィルスに負けることはありません。そのためには、日常の食事内容を見直し、レベルの高い食事内容を維持し続けるために、家庭料理のシステム化を学び、実践することです。

2020年は、その家庭料理のシステム化を実現するための年にしていただきたいと、切に願う次第です。

家庭料理のシステム化を学んでみたい、また「免疫セミナー」などの重要なセミナーを受講したいとお考えの方は「一般社団法人 日本オーガニックレストラン協会(JORA)」のホームページをご覧ください。

(文=南清貴/フードプロデューサー、一般社団法人日本オーガニックレストラン協会代表理事)