精神科医が語る葛飾北斎のADHD…生涯93回の転居、頻繁な改名、無礼で金銭には無頓着

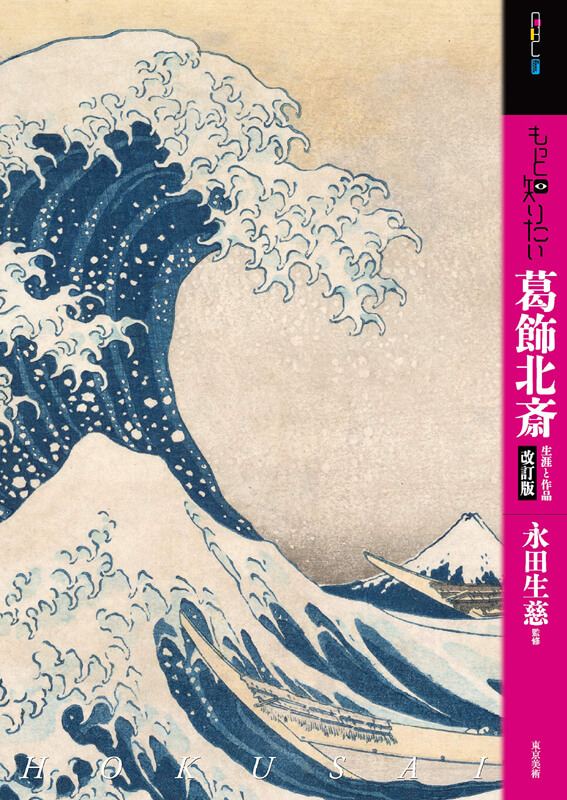

葛飾北斎は、『冨嶽三十六景』『北斎漫画』などの作品で知られる江戸後期の高名な画家(浮世絵師)である。北斎の浮世絵は世界的にも広く賞賛され、『ひまわり』などの作品で知られるゴッホにも影響を与えた。ゴッホは北斎の作品を手本にして、浮世絵風の作品を残した。

ゴッホは日本の美術について、次のように述べている。

「日本の芸術は、中世、ギリシャ時代、我がオランダの巨匠レンブラント、ポッター、ハルス、フェルメール、ファン・オスターデ、ライスダールの芸術と同じようなものだ。いつまでも生き続ける」(1888年7月15日、アルルにて弟テオあての手紙/オランダ・アムステルダムのゴッホ美術館公式サイトによる日本語訳より)

北斎の海外での評価は、日本におけるものよりもはるかに高い。この点について、戦前から戦後初期に活躍した文豪・永井荷風は次のように述べている。

「ヨーロッパ人の北斎に関する著述として私が知っているものとしては、フランスの文豪ゴンクールの『北斎伝』、ルヴォンの『北斎研究』がある。またドイツ人ペルジンスキイの『北斎』、イギリス人ホームズの『北斎』という著作がある。フランスにおいて早くに日本美術に関する大著を出版したルイ・ゴンスは、思うに西洋諸国において最も北斎を称揚している人物である。

ゴンスは、北斎を日本最大の画家とするだけではなく、おそらくヨーロッパ美術史上の 最も偉大な巨匠たちの列に加えられるべきものとしている。例えばオランダのレンブラント、フランスのコロー、スペインのゴヤ、さらにフランスの諷刺画家ドーミエとを一つにしたような大家であるという」(永井荷風『ヨーロッパ人の見た葛飾北斎と喜多川歌麿』【Kindle版】より/近代美術研究会による現代語訳)。

90歳の臨終時、「あと5年、10年生きれば、まことの絵描きになってみせる」

北斎は、1760年に現在の東京都墨田区に生まれた。1760年といえば徳川家治が第10代将軍に就任した年で、同じ年には、独自の麻酔法を編み出した医師の華岡青洲も生誕している。

1767年には田沼意次が将軍の側用人となり、幕府の政治を牛耳った。このいわゆる「田沼時代」は賄賂が横行し華美な生活に走る傾向が強かったと批判されることが多いが、実はこの時代の経済は非常に好調だった。

北斎の個人的な経歴については、不明の部分が多い。北斎の生家の姓は「川村」で、幼児期に鏡師である中島伊勢の養子となったとされているが、中島家の生まれであるという説もある。

北斎の伝記を執筆した美術評論家の瀬木慎一によれば、北斎の遺骨は川村家の墓に納められていることから、北斎は川村家の生まれで、その後血縁のある中島家の養子になったが、家業の鏡師になることを嫌って家を出たと推測している(『画狂人北斎』河出文庫)。その後の少年期に北斎は、貸本屋の丁稚、木版彫刻師の従弟などとして働いていたらしい。

北斎は幼い頃から絵に興味を持っていたこともあり、1778年に浮世絵師・勝川春章の門下となった。ここで彼は、狩野派や唐絵、西洋画などの技法を学び、風景画や役者絵を数多く描いた。

北斎は生涯に2度結婚し、それぞれの妻との間に一男二女、合わせて二男四女をもうけた。三女であるお栄(阿栄)は後に葛飾応為と称し、北斎の助手をすると共に、浮世絵師としても活躍をしている。

北斎の没年は1849年で、90歳という長寿であった。臨終にあたって北斎は、「あと十年、いや、せめて五年生かしてくれ。そうすれば、まことの絵描きになってみせる」と述べたという(永田生慈『もっと知りたい葛飾北斎―生涯と作品』東京美術)。

北斎の「非常識な行動」には確かな情報ソースに欠けているものも多い

北斎は多数の作品を残した高名な画家である一方で、その行動には、常識からかけ離れた点がさまざまあることが指摘されている。しかしながら、これについては確かな情報ソースがあるわけではなく、明治も中期になった1893年になって刊行された飯島虚心の『葛飾北斎伝』(岩波文庫)の記載によるものが大部分であるという。

「著者の虚心は、この本を執筆するにあたって、北斎を直接知っている人物の取材を精力的に行った。とはいうものの、北斎の死去から40年あまりの年月が経過しており、存命するものはごくわずかで、彼らの証言にどこまで信憑性があるかは疑問があるようだ」(永田生慈『葛飾北斎の本懐』角川選書)。

ともあれここでは、北斎の特異な言動や生活ぶりのいくつかについて、『葛飾北斎伝』の現代語訳を永田氏の著作から引用しつつ示していきたい。

生涯93回の転居、ひんぱんな改名、金銭への極端な無頓着、礼儀作法も好まず

北斎について第一に挙げられるのが、極端な転居癖である。北斎はその生涯において、93回も転居したと伝えられている。

「生涯の転居は93回にも及び、甚だしい時は一日で3カ所も引っ越したことがあったといわれる」(以下基本的に、引用部は永田生慈『葛飾北斎の本懐』より)

さらに北斎は改名もひんぱんだった。知られているだけで、北斎は30以上の名前を持っていた。北斎のほかに、「宋理」「画狂老人」「天狗堂熱鉄」などとも称していた。没年である90歳時にも、「卍」「藤原為一」という名前を使用している。

ひんぱんな転居の原因としてよく指摘されるのは、北斎のルーズさ、だらしなさ、片づけのできなさである。この点は助手として同居していた娘の応為も似たようなものだったらしい。

「無精で部屋を掃除せず、常に破れた衣服を着て、食べ物を包んでいた竹の皮や炭俵などを一面に散らかして、汚穢が極度に達すると、すぐに他に転居をしたという」

食事は自分で調理することはなく、買ってきたり、もらったりして済ませた。家には食器ひとつなかった。食べ終わると、ゴミをそのまま放置したので、部屋のなかはいつも汚れていた。

「北斎は破れた衣服を着て、机に向かい、その傍には食物を包んでいた竹の皮などが散らかされており、その不潔な室内で娘のお栄も、ごみの中に座って作画をしていた」

北斎は金銭にも無頓着であった。それなりの収入はあったにもかかわらず、いつも貧しく衣服にも不自由していた。画工料が送られてきても、数えもせず机に放置しておく。米屋、薪屋が請求にくると包みのまま投げつけて渡したという。

北斎はいつも金に困り、ひんぱんに知人に無心をしていた。仕事を終える前に、画料を前借していることもたびたびだった。

『葛飾北斎伝』ではこうしたさまについて、「其の技大いにうるふも赤貧洗ふが如く、殆ど活を為す能はず」と述べられている。

北斎は連日画作に明け暮れており、それ以外のことはいっさい目に入らなかったようである。つまり、絵を描くことに「過剰に集中」し、すべての精力をそれに注ぎ込んでいた。

また北斎は、礼儀作法を好まなかった。返事は素っ気なく、人に会っても一礼もしなかった。

「北斎は礼儀やへりくだることを好まず、性格はとても淡泊で、知人に会っても頭を下げることはなく、ただ「今日は」というか、「イヤ」というだけで四季の暑さ寒さや、体調の具合いなど長々と喋ることはなかった」

葛飾北斎は典型的なADHD(注意欠如多動性障害)か、“がさつ”な一方で特定分野には過集中

このような記載からは、北斎は風変わりで人嫌いの変人と考えられてしまうかもしれない。しかし、前述の永田氏が指摘しているように、一見してだらしなく見える生活であっても、実はそれは作画に没頭していることの結果であり、作品に対する打ち込み方は、尋常ではないものがあった。

北斎は70代、80代になっても、絵についての鍛錬を怠ることなく続け、膨大な傑作群を残した。

このような北斎の特性について、どのように考えればよいのだろうか。結論からいえば北斎に見られる特性は、ADHD(注意欠如多動性障害)にかなり近いものがある。

ADHDを持つ人は、きっちりとした枠組みを嫌う、ある意味、自由人的な特性を持つことが多い。実際、成功した芸術家や起業家には、ADHDの特性を持つ人は少なくない。

また彼らは、多くの事柄にはおおまかでずぼらであるが、特定のことには、過剰とも思える集中力を発揮する。落ち着きがなく、じっとしているのが苦手で、体も精神面も常に動いていることを好む。不注意さがみられ、片付けや整頓が苦手である。

北斎に不注意症状がみられたかどうかははっきりしないが、ひんぱんな引っ越しや改名は、多動傾向の表れのようである。片づけが苦手だったり服装や挨拶に無頓着だったりする点は、ADHDの特性と一致している。

そして何よりも、画作に対する過剰なまでの集中は、ADHDを持つ人によくみられる特徴である。

北斎のエピソードは、明治時代の高名な医学者である野口英世を連想させる。野口もADHDの特性を持った人物であったが、実験への打ち込み方は人並はずれたものがあった。

彼は昼夜を問わずに実験を継続し、疲労の極限において実験室のソファで寝込むのであったが、目が覚めるとそのまま実験を継続したという。このような野口の状態を、周囲の人たちは、「人間発動機」と呼んでいた。

『富岳百景』にある「百歳になってまさに神妙の域になるのではないか」との北斎の言葉

しかし当然ながら、ADHDの特性を持った人が、みな芸術家や科学者として大成するわけではない。北斎が国際的な名声を得るまでに至ったのは、やはり北斎自身の画作に対する限りない情熱があったからこそである。北斎が「奇人」でだらしのない人物のように語られるのは、彼が絵を描くことに集中するため、生活のすべてを注ぎ込んだからであろう。

北斎は自らの画作において旺盛な研究心を持ちさまざまな技法を駆使したが、版画の彫師などに対しても、細かい周到な指示を怠らなかった(瀬木慎一『画狂人北斎』河出文庫)。

75歳の時に出版された『富岳百景』には、次に示す彼の文章が収められている。

「……七十歳より前には取るに足るものはなかった。七十三歳で、……いくらか悟ることができた。であるから、八十歳になればますます進み、九十歳ではさらに奥意を極め、百歳になってまさに神妙の域になるのではないか。百何十歳では、描く物の一点一格が生きているようになるだろう」(永田生慈『葛飾北斎の本懐』より)

(文=岩波 明/精神科医)