中国・宇宙ロケットの地表への落下、今後続出の懸念…過信が招く戦略的誤りで自滅

中国の大型ロケット「長征5号B」が5月9日、制御不能のまま大気圏に再突入し、インド沖の海上に落下した。4月29日に打ち上げられたこのロケットは、中国独自の宇宙ステーション「天宮」の中核部分となる居住区施設を運搬する目的を有していたが、ミッション終了後に基幹部分の残骸が制御できなくなり、地表に落下して被害が生じる恐れが生じていた。幸い被害は出なかったものの、米航空宇宙局(NASA)のネルソン長官は中国に対し、「スペースデブリ(宇宙ゴミ)に関し、信頼できる基準を満たしていない」と異例の非難声明を出した。

これに対し、中国側は逆ギレした。中国共産党メディアは「彼らは数年後に宇宙に中国の宇宙ステーションしかなくなるという事実に耐えられない。中国をののしることで、中国の宇宙ステーション建設を妨害しようとしているが、中国には欧米の世論のご機嫌を取る義務はなく、我々は国際ルールと中国の権利に従って物事を進める」と反論した。

NASAの宇宙ステーションが1979年に軌道から離脱して豪州に落下して以来、国際社会は「統制不能な物体を大気圏に進入させない」とするルールを順守しているが、中国はこの国際的ルールに今後も従わない可能性がある。中国は来年末までにロケットを10回以上打ち上げることを計画しており、今後も同様の事態が起きることが懸念される。

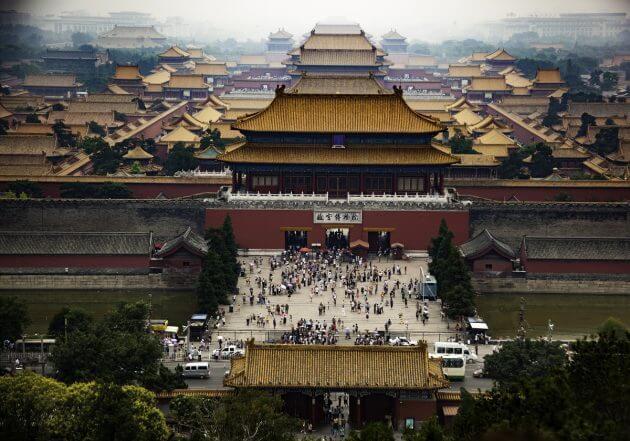

米国を抜いて世界第1位の経済大国になることが予測されている中国だが、「衣食足りて礼節を知る」という自国の格言を忘れてしまった感が強い。国際社会は大国となった中国に対してその地位にふさわしい責任ある行動を求めているが、中国側は「我々は何も方針を変えていないのに、なぜ国際社会は今になって批判の声を高めているのか」と思っていることだろう。中国史を紐解けば、王朝が交代しても政治体制は常に皇帝独裁・専制を維持し続けてきた。彼らは古くから「自分たちが中心であり、正しい」と考え、周囲が何を言っても聞く耳をもたなかったといっても過言ではない。

米国のバイデン政権は「民主主義vs.専制主義」として対決姿勢を強めているが、中国側は「我々は民主主義と闘っているつもりはない。自分たちには押し付けてくれるな。自分たちの範囲さえうまくいっていればそれでいい」と苦虫を噛みつぶしたような思いでいる節がある。

中国の過信

米国との対立が深まるなかで、米国と旧ソ連による冷戦から教訓を得ようとしている中国の指導者は、自らには旧ソ連にない強みがあることを発見して勇気づけられているのではないかとの指摘がある(5月8日付日本経済新聞)。その強みとは民営企業の存在である。中国経済は旧ソ連の計画経済よりもはるかに効率的なシステムであり、輸出入などに関し世界経済で中心的な位置を占めるようになった。中国は一部の重要な分野で米国の技術に遠く及ばないものの、量的な強さは否定できない。

旧ソ連が世界中に共産主義を積極的に推進していたのに比べ、現在の中国は強権的な対外進出により日本や台湾、インドといった一周辺国・地域にとっては差し迫った安全保障上の脅威となっているが、旧ソ連に比べ国際社会への影響力は限られている。

こうした状況下で、米国が中国との対立で旧ソ連との冷戦時の手法を用いるのは非常に難しいといわざるを得ない。

しかし落とし穴もある。自らが有利な立場にあると過信した中国が、実際よりも強いと考えるようになれば、悲惨な結果を招きかねないからである。

最近の中国の言動をみていると、「自国経済から中国経済を切り離す余裕がある国はほとんどない」との過信から、傍若無人の攻撃的な行動をとり、結果的に中立的な立場をとろうとしている国々を米国側に追いやっているように思えてならない。

EUの欧州委員(域内市場担当)は5月6日「長期にわたる協議を経て昨年末に大筋合意に至った中国との大規模投資協定について、「『合意』というより『方針』のようなものであり、当面実現しないだろう」との見解を示した。中国による新疆ウイグル自治区のウイグル人らへの人権弾圧の姿勢は、EUの戦略的な中立性の維持を難しくしている。

中国との関係が悪化の一途をたどっている豪州でも、「中国との軍事的衝突」を危惧する声が出ている(5月7日付ニューズウィーク)。豪州にとって中国は依然として最大の貿易相手国(年間約1900億ドル)だが、モリソン政権の複数の高官(安全保障担当)からは4月下旬、「インド太平洋の自由国家に再び『戦争の足音』が迫っている。台湾絡みで中国と衝突する可能性は高くなっている」とする驚くべき発言が相次いだ。

高齢社会に突入する中国

自信過剰になることは、経済面でも悪影響を伴う。必要とされる国内の改革が失敗に終わる可能性が高くなるからである。中国は3月、全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で「国家経済安全保障の強化」のための2021年から25年にかけての5カ年計画を採択したが、この目標を達成するためには厳しい試練が待ち受けている。

国内総生産(GDP)の6割以上を占める民間部門のポテンシャルを高めるためには共産党の支配力を縮小することが不可欠であるからだが、習近平指導部は「改革が必要ないほど中国は強い」と思っている可能性が高い。中国の意思決定は中央に過度に集中し、反対意見や対立する情報が提出されないため、希望的観測や誤った仮定が生まれやすいからである。

国家統計局が11日に公表した20年実施の国勢調査の結果によれば、中国は早ければ今年にも「高齢社会(高齢化率は14%以上)」に突入する。安い労働力を武器に急速に経済大国に発展した中国だが、過信により戦略的過ちを犯せば、1970年代以降の旧ソ連のように停滞に陥ってしまうのではないだろうか。

(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)