虫歯や歯周病の“本当の原因”…歯磨きだけでは予防は困難、より効果的な予防法とは

6月4日は「虫歯予防デー」です。同日から10日までの1週間を「歯と口の健康週間」として、歯科医師会を中心にさまざまなキャンペーンが行われています。この活動の歴史は古く、93年前の1928(昭和3)年に始まりました。

しかし、百年一日のごとく歯磨きで虫歯を予防しましょうという啓蒙活動ですが、虫歯や歯周病の根絶など顕著な効果はないままです。

そもそも、虫歯も歯周病も病気ですから、その原因は一つではありません。それなのに、虫歯の原因は虫歯菌、歯周病の原因は歯周病菌で、それらを取り除く歯磨きが唯一の予防法とされてしまっています。

筆者は、磨くだけで虫歯や歯周病の予防ができるとは思っていません。むしろ歯磨き信仰ともいえる歯磨き絶対主義が「虫歯になったのは磨かないあなたのせい」という間違った自己責任論を生み出しています。

江戸時代には見抜かれていた歯磨きの本質

江戸時代中期の著名な蘭学者で発明家でもある平賀源内は「本日土用の丑の日」を広めた元祖コピーライターとも評されています。売上の落ちる夏場にウナギを食べさせるために作った「本日土用の丑の日」は現代でも夏の風習として根付いているから感心します。

その平賀源内が「歯磨粉 漱石香(そうせきこう)」の引札(チラシ)用につくったコピーの冒頭部分は「きくかきかぬかの程、私は夢中にて一向存じ申さず」です。つまり、歯磨き粉は「効能があるかどうかはわからないけれど、害にはならない」と、歯磨き粉の本質を逆手に取って宣伝しているのです。

科学の進んだ現代でも新たな性能や効能を謳った歯ブラシや歯磨き粉が次から次へと発売されますが、もし本当に効果があるなら虫歯も歯周病もなくなっているはずですが、江戸時代の「漱石香(そうせきこう)」の効能と代り映えしないように思えます。

この漱石香のコピーには続きがあり、「効能があるかどうかは分からないけれど害にはならない」しかし、「売り手には利益がある。」これも本質を突いています。

フッ素には効果があるのか?

現代の歯磨き事情を探ってみましょう。かつては日本同様に虫歯大国だったスウェーデンは、1970年代に歯科医療改革に取り組み、歯磨きとプロケアの徹底で虫歯激減の効果を得たとされています。

まず、歯磨きの方法を確認します。

1. フッ素入り歯磨き粉をたっぷり使う(2cmほど)

2. そのまま2分ほど磨く。

ユニークなのはこの後です。

3. 泡だけ吐き出し水ではすすがない

4. この後2時間は飲食をしない。

つまり、フッ素をできるだけ口の中に留めることでフッ素のもつ歯の再石灰化を促す力を得ようとするものです。しかし、日本人には3.の「泡だけ吐き出し水ではすすがない」はなかなか難しいのが実情でしょう。さらに、この歯磨き法は12歳以上からでそれ以下の子どもは禁忌となっています。

フッ素は、一度に過剰に摂取したり、長期間に渡って大量に摂取すると、歯や骨に異常が出るなどの症状が起こることが報告されていることが考慮されたようです。

プロケアとは

フッ素の効果を最大限に活かしたとしても、やはり歯磨きでできることは限界があります。そこで活用するのが、プロ(歯科医や歯科衛生士)による歯のケアです。虫歯がなくとも定期的に歯科医院に通って、プロの技法と道具で徹底的にキレイにしてもらうのです。スウェーデンでは定期検診の受診率が80%ですが、日本は10%と、かなり開きがあります。

スウェーデンは、フッ素歯磨きとプロケアの併用で1970年代後半から虫歯と歯周病が減り始め、今では「歯科先進国」と呼ばれるようになりました。

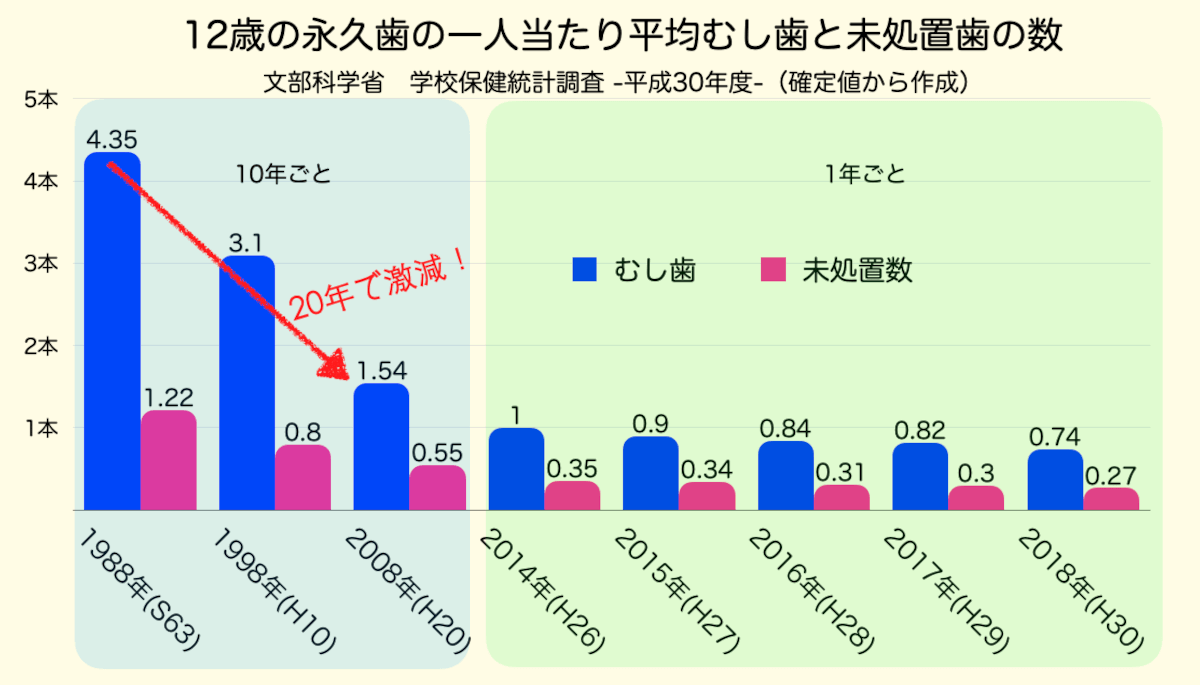

実は日本人の12歳児の虫歯は激減している

しかし、虫歯に限れば日本も負けてはいません。このグラフは文部科学省の学校保健統計調査(平成30年度)から作成した、12歳児の永久歯の虫歯と未処置の歯の本数ですが、1990年から2008年の20年間で4.3本から1.5本へと激減しました。2014年以降は1本以下で推移しています。減り始めたのが1970年代後半のスウェーデンよりは遅れていますが、今の状況はスウェーデンの12歳児と同レベルです。

日本でのフッ素入の歯磨き粉は、1990年代後半に5割を超え、今では9割の歯磨き粉にフッ素が配合され、このグラフと符合します。フッ素を口に留めるスウェーデン方式は、12歳以下は禁忌なので、口に留めない日本方式でも同じレベルになっているのは興味深いところです。

また、未処置の歯も激減しています。その理由として考えられるのは、すべての自治体で子供の医療費助成がなされており、歯科治療を受けやすくなったためと思われます。

それでも虫歯も歯周病もある

歯科医療に長く携わってつくづく感じるのは、虫歯や歯周病の罹患は個人差がとても大きいということです。平均値では減少しつつある虫歯や喪失歯ですが、個々人で見た場合はまったく違いますので、それぞれに合わせた対処が必須となります。“歯の体質”とも言うべきタイプを大別してみました。

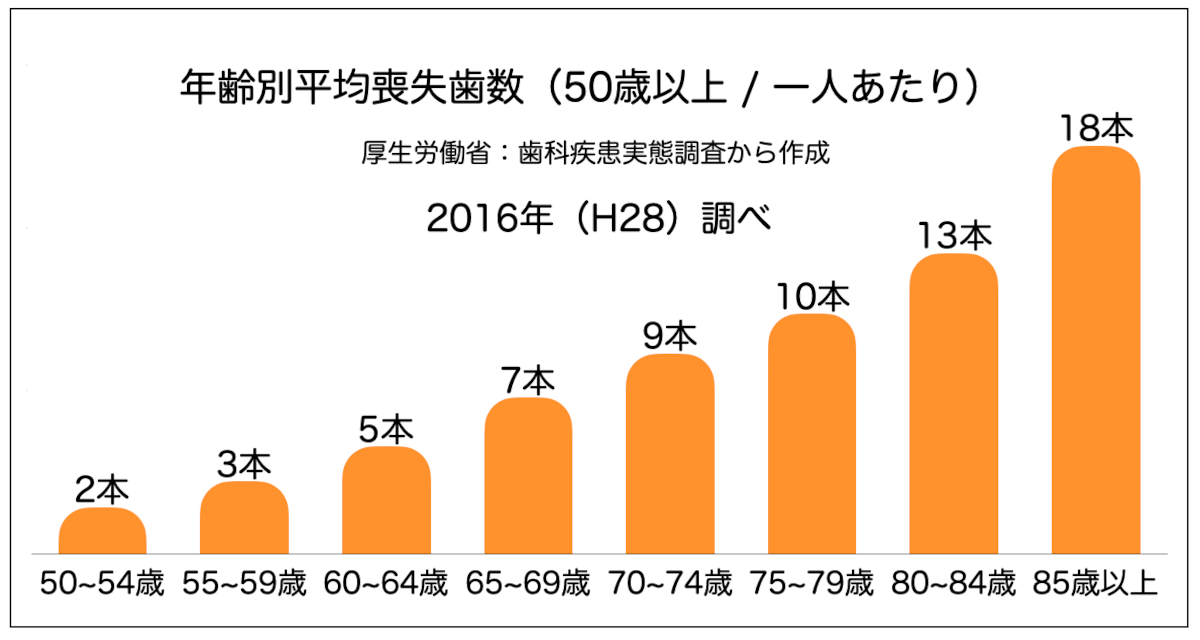

一般に高齢になるほど歯周病は増え、喪失歯の本数は増えます。あくまでも平均値なので、実際は個人差が大きいです。

磨かないあなたが悪いのではない

筆者の仕事は、前述の対比表の左側にいる、いわゆる“歯科的弱者”とも呼ぶべき人々と向き合うことです。かく言う筆者自身も、左側に属する歯の弱いタイプです。歯科医なのだから、虫歯も歯周病もないと思われがちですが、そんなことはありません。確かに、専門家として一般の方よりは歯のケアをしてきました。しかし、虫歯にもなりましたし、歯周病にもなり、失った5本の歯を部分入れ歯で補い始めたのは40代前半です。

また、つい最近、久しぶりに歯が泣くほど痛くなり、昔治療した歯根の再根管処置を始めました。ほかの歯科医なら間違いなく抜くといわれる歯を、教科書的ではない手技でだましだまし残し、治療を継続しているところです。このように、一律に“磨け磨け”ばかりの予防法の効果は、かなり限定的であることを実体験とともに日々実感しているのです。

どんなに磨いても虫歯や歯周病になってしまう人や時期があり、いつまでも全部自分の歯という人は極めて稀なのです。

一人ひとりに合った個別の予防と治療

間違った歯磨き信仰が蔓延しているせいで、虫歯や歯周病になった時に必要以上に「磨かない自分が悪い」と思いがちです。また、歯科医や歯科衛生士のなかにも「磨かないあなたのせい」と思っている浅薄な連中がいるのも事実で、同業者として情けない限りです。

現実は、虫歯や歯周病になりやすい体質があるだけでなく、生老病死は自然の摂理であるように、誰も老化現象から逃れられないのです。特に歯周病は年齢ととともに悪化する傾向があり、歯の喪失の原因となっています。アンチエイジングや老化防止などといいますが、老化を止めたり予防することは不可能です。目指すべきは、老化のスピードをなるべくゆっくり進行させることです。そのための歯磨きや定期検診は予防ではなく、むしろ老化の進行を遅らせるための治療です。

体質や老化を無視した歯磨き一辺倒では、予防効果は期待できません。逆に言えば、体質や老化を考慮した歯科医を見つけ、一人ひとりの体質や年齢に合った個別の予防法や治療を受けることが、歯の寿命を延ばす近道となるのです。

万人に当てはまる歯磨きより、効果のある予防法

現行の虫歯や歯周病の予防は歯磨きや歯肉マッサージなど、直接歯や歯茎に施すことばかりですが、正しい口の使い方を実践することで、歯磨き以上の予防効果が得られます。

歯の一番の役割は、食べ物を噛み砕き飲み込みやすくする「咀嚼」です。咀嚼は、歯だけでなく舌や顎を動かす筋肉(咀嚼筋)などと連動した口全体の動きですが、1日当たりで上下の歯が接している合計の時間は20分程度といわれています。実は、食べ物を噛んだときに歯と歯が触れるのはほんの一瞬なのです。食べ物は上下の歯が接した時点で噛み砕かれていますので、上下の歯が接したらそれ以上の力は不要です。すぐに歯と歯を離してまた噛み砕き始め、飲み込める形状になるまでの動作を続けます。そのため、上下の歯同士が接している時間は短いのです。

咀嚼筋が発揮する力は、その人の体重に匹敵するといわれるほど強靭なので、仮に食べ物を噛み砕いた後も強い力で噛み続けると歯と歯を支える歯茎にダメージを与え、いずれ壊れてしまいます。食事中はそうならないように上手く制御されているのです。

しかし、この必要以上に噛み続けてしまう行為は、食事以外の時に行われています。それが、歯ぎしり、食いしばり、噛み締めなどの行為です。こうした悪癖は歯と歯茎だけでなく顎関節や咀嚼筋にもダメージを与え、顎の疲れや顎関節症、首や肩のコリの原因ともなります。これらの悪癖の主な原因はストレスといわれ、現代人のほとんどが行っているといわれています。

歯ぎしり、食いしばり、噛み締めなどで不必要な強い力を受け続けた歯や歯茎は、抵抗力も免疫力も低下します。こうして弱った歯や歯茎が虫歯菌や歯周病菌の餌食となってしまうのです。したがって、悪癖を自覚し是正することが歯磨き以前の虫歯、歯周病予防なのです。

歯ぎしり、食いしばり、噛み締めの是正法

歯ぎしり、食いしばり、噛み締めは無意識に行ってしまう行為なので、意識的に是正しなければなりません。そのためには、「噛み締めない」と書いたメモをスマホやパソコン、鏡など普段よく目にするところに貼っておき、自分の歯の状態を常にチェックし、歯と歯が当たっていたら離すように習慣化するのです。

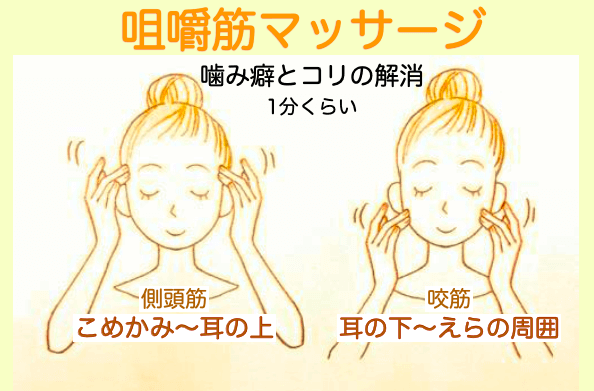

“咀嚼筋マッサージ”も絶大な効果があります。図のように咀嚼筋(咬筋と側頭筋)を指先で軽くマッサージします。マッサージをすると上下の歯は自然に離れます。この時に触れる筋肉のコリ具合で自分の癖の強さもわかります。気がついた時にこまめに行うと、歯を守るだけでなく頭痛や首、肩のコリが解消される場合もあるので、励行してください。

こうした噛み癖の対処法を予防や診療に取り入れているかどうかは、「良い歯医者選び」の条件にもなります。過度の歯磨き信仰から開放され、良い習慣を取り入れて歯と口の健康を手に入れてください。

(文=林晋哉/歯科医師)

資料1:『ガッテン』(NHK)

「虫歯リスクが激減!?発見!新★歯磨き法」

https://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20190508/index.html

資料2:なぜスウェーデンは歯科疾患が少ないのか?

https://mainichi.jp/sp/swedenstyle02/