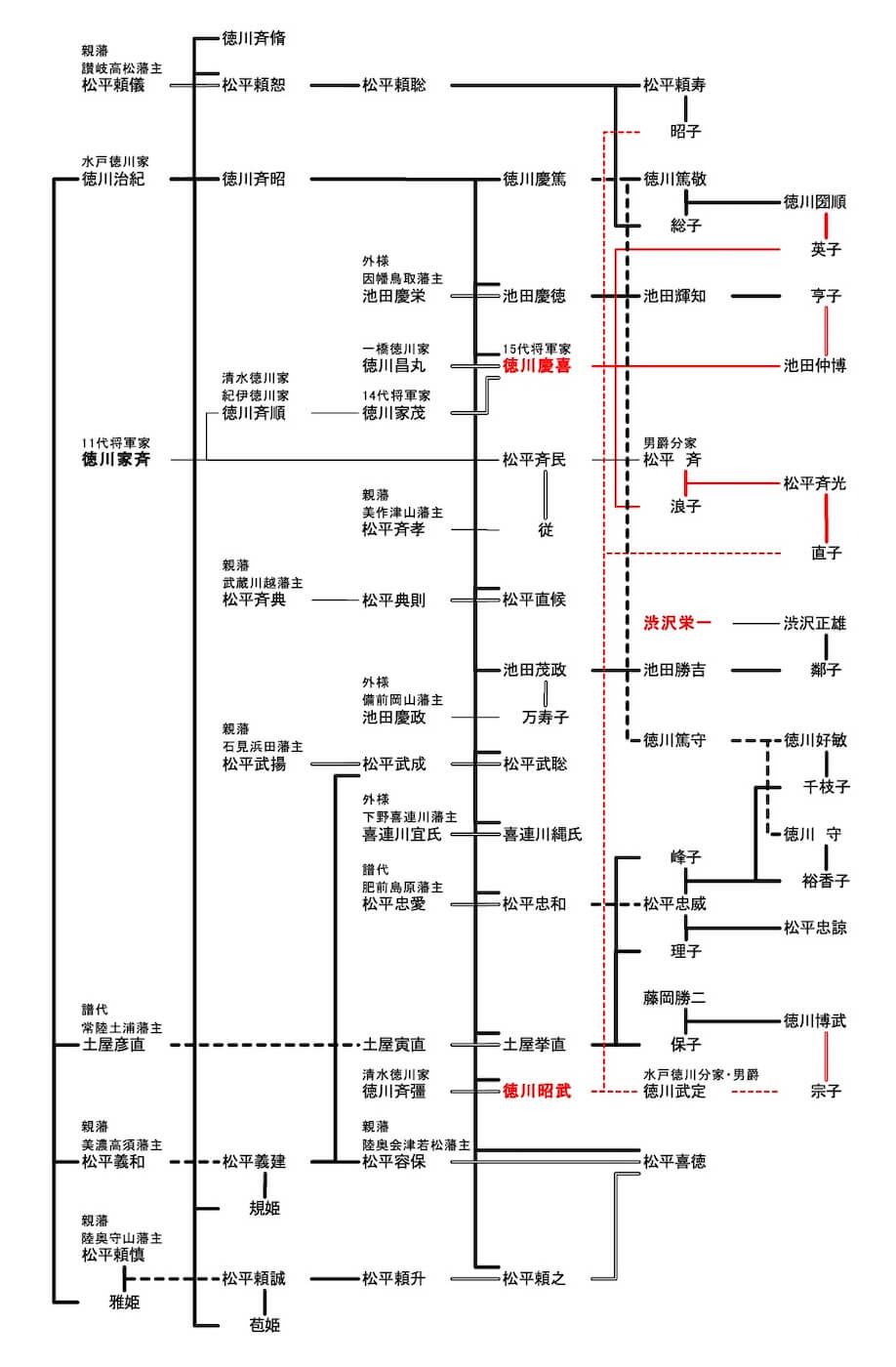

『青天を衝け』将軍・徳川慶喜の22人の兄弟たち…最愛の弟・徳川昭武との仲良しのヒミツ

徳川慶喜の父、水戸徳川斉昭は22男15女、計37人の子だくさん

NHK大河ドラマ『青天を衝け』で、渋沢篤太夫(栄一/演:吉沢亮)は、第22回(7月11日放送分)から徳川昭武(演:板垣李光人)に随ってパリに渡った。

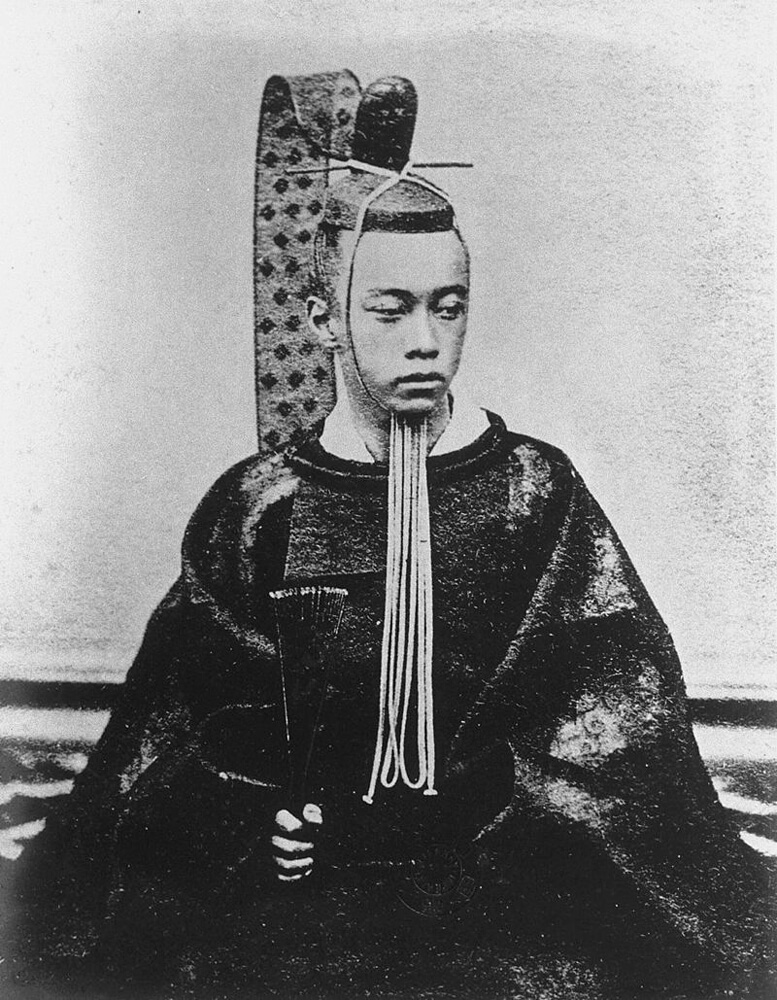

昭武は将軍・徳川慶喜(演:草彅剛)の異母弟である。民部大輔(みんぶたいふ)に任じられていたので、「民部公子」(みんぶこうし)と呼ばれていた。

慶喜には多くの兄弟姉妹がいた。父・水戸徳川斉昭(演:竹中直人)は22男15女、計37人の子だくさん。慶喜は7男坊だったので、15人もの弟がいた(早世した者が多く、この当時、すでに8人に減ってはいたが)。しかし、慶喜にとって、昭武は特別だったらしい。明治維新後、慶喜は趣味の生活に没頭。千葉県松戸に隠棲していた昭武のもとを訪れたり、ともに茨城県高萩や静岡県興津で狩猟や釣りを楽しんだりしている。だが、少なくとも、慶喜が他の兄弟と交遊を深めたりすることはなかったようだ。

「明治」は明治時代に入った時点での年齢、「養子」は養子に入った時期、その右の「年齢」は養子に入った時点での年齢を指す。

徳川昭武11歳、自身の16歳差の異母兄・徳川慶喜27歳と、動乱の京都にて初めて対面す

そもそも、この時代の大名子弟と現代のわれわれでは、「兄弟」の感覚がかなり違う。明治維新後の話になるが、島津家では子どもたちに一人ひとりお付きがつき、めいめいが別々に食事を作って食べ、しかも母親が違ったりするから、兄弟姉妹の交流はほとんどなかったという。

かくいう慶喜と昭武は16歳離れているが、初めて会ったのは元治元(1864)年、慶喜27歳、昭武11歳(いずれも満年齢)のことだという。

その年の1月にはちょうど渋沢栄一(当時は篤太夫)が一橋徳川家に仕官していた。その前年から慶喜は上洛。元治元年3月に朝廷から禁裏御守衛総督(きんりごしゅえいそうとく)に任ぜられ、7月に禁門の変(蛤御門の変)、8月に第一次長州征伐というめまぐるしい時期だった。

慶喜と同時期に、水戸藩兵を率いて上洛、京都本圀寺(ほんこくじ)に駐屯したのが異母弟・松平昭訓(あきくに/斉昭の14男)15歳である。後述するが、斉昭の子どもたちはその多くが他家の養子に出され、すでに7人が出払っていた。残っていた子どものうち、最年長が昭訓である。もっとも、昭訓の3歳下の弟がすでに養子に出されていたくらいだから、斉昭としては昭訓を藩主のスペアとして残しておきたかったのだろう。

実際、昭訓は生真面目に公武周旋に尽力し、健康を害してしまった。孝明天皇(演:尾上右近)は昭訓に深く信頼を寄せ、「昭訓には兄弟が多いと聞く、国許から兄弟をひとり呼び寄せて看護させよ」と命じた。そこで、上京してきたのが昭訓の同母弟・昭武11歳というわけである。ところが、昭訓は病をおして業務に打ち込み、ついには元治元年11月に死去。昭武は期せずして、その後任となってしまったのである。慶喜・昭武兄弟はこの時初めて会見するのだが、その後ともに在京していたこともあって、親交を深めていく。

昭武は傍目から見ても有望な青年だったらしい。上洛した将軍・徳川家茂(演:磯村勇斗)は、京都守護職・会津松平容保(かたもり/演:小日向星一)に子どもがないことを案じて、昭武を養子にする内命を下した。しかし、その後家茂は急死。慶喜が将軍職を継いだ。

水戸藩内の派閥抗争のおかげで、清水徳川家から急遽第11代水戸藩主となった徳川昭武

慶喜は昭武を自分の後継者と考えていたという説がある。実際、『青天を衝け』でもそのように演じられていた。その真偽は定かではないが、ともかく慶喜は自分の名代として昭武をパリ万国博に出席させ、フランスで数年間洋学を学ばせようとしたわけである。

その発表があると、他藩に養子に出ていた兄弟たち、そして昭武を大将として仰ぐ本圀寺駐屯の水戸藩士たちが猛反対する。そこで慶喜は、昭武を清水徳川家の養子として水戸藩から切り離し、昭武の会津松平家への養子縁組みを解消して、代わりに異母弟の松平喜徳(のぶのり)を同家の養子とした。当時、清水徳川家は当主がなく、喜徳は慶喜の後任として一橋徳川家の仮養子になっていた。

そして、昭武のパリ万国博派遣が決まり、渋沢栄一らを随えて渡欧した。ちなみに、昭武に随伴した菊池平八郎ら水戸藩士7人は、本圀寺駐屯部隊から選出されたのだという。昭武の現地での活動については『青天を衝け』に譲るとして、日本では昭武渡欧の間に大政奉還・王政復古となり、昭武は明治新政府から日本への帰還を命じられる。

明治新政府からの手紙は慶応4(1868)年3月21日付けだが、その頃、異母兄の水戸藩主・徳川慶篤(よしあつ/演:中島歩)は病床に伏し、すでに危ない状態だったらしい。事実、同年4月5日に死去している。慶篤には2男1女の遺児があり、長男・徳川篤敬(あつよし)13歳に跡を継ぐように遺命したが、まだ幼いということで、ワンポイントリリーフとして昭武が水戸徳川家の家督を継いだ(その代わり、清水徳川家の家督は篤敬の弟・徳川篤守[あつもり]が継ぐことになった)。

しかし、当時の昭武は15歳で2歳しか違わない。実際は藩内の派閥抗争が激しく、昭武を擁していた本圀寺派が、維新の動乱に乗じて慶篤・篤敬父子を擁していた守旧派を一掃し、水戸藩の主流派を制したことから、篤敬の藩主着任を喜ばず、昭武の推戴を考えたらしい。

その後、明治16(1883)年、昭武は30歳にして篤敬に水戸徳川家の家督を譲り、千葉県松戸に居を構えて隠棲生活を送った。そして、仲のよい慶喜と旧交を温めたというわけだ。

強硬な攘夷派として同い年の異母弟・徳川慶喜に意見しまくった池田慶徳

慶喜・昭武兄弟の父、斉昭は当時際立って人気のある大名だったので、その子どもたちは他藩の養子として送り出された。

その最初の事例が徳川慶喜である。弘化4(1847)年に10歳で一橋徳川家の養子となった。

次いで、嘉永3(1850)年、慶喜と同い年の異母兄・池田慶徳(よしのり)が13歳で、因幡鳥取藩32万5000石池田家の養子となった。鳥取藩は以前に将軍家から養子をもらって家格が上昇したので、その夢をもう一度と幕府に働きかけ、この養子縁組みが実現したという。父・斉昭曰く、慶徳は「堂上風にて御美男、御品よく、少しく柔和に過ぎ、俗に申す養子向」という評価だったが、ところがどっこい、大名になったのちには強硬な攘夷派として、しばしば同い年の異母弟・慶喜に意見申し上げるウルサイ人物だった。

その慶徳の同母弟・松平忠矩(ただのり/のちの池田茂政[もちまさ])が嘉永元(1848)年に9歳で武蔵忍藩10万石松平家の養子となったのだが、安政6(1859)年に実父・斉昭が安政の大獄で蟄居させられると、忍藩はビビって養子縁組みを解消。その後、斉昭が復権を果たすと、文久3(1863)年に24歳で備前岡山藩31万5200石池田家の養子となり、池田茂政と改名した。当時、岡山藩は攘夷か否かで藩論がわかれ、尊皇攘夷の大将・斉昭の子を新藩主に迎えることで攘夷の旗幟を鮮明にした。ところがその後、異母兄の慶喜が朝敵になったことで、茂政は隠居に追い込まれてしまう。

『大日本史』で足利尊氏の悪口を書きまくった2代水戸藩主・徳川光圀…200年の時を超え成就したその“遺命”

そのほかに、以下の養子縁組みが実現した。

斉昭の8男・松平直侯(なおよし)が嘉永7(1854)年に15歳で武蔵川越藩17万石松平家の養子となった。

10男の松平武聡(たけあきら)が弘化4(1847)年に5歳で石見浜田藩6万1000石松平家の養子となった。前藩主の急死にともない、隠密裏に養子縁組みが図られたのだという。

11男の喜連川縄氏(きつれがわ・つなうじ)が文久2(1862)年に18歳で下野喜連川藩10万石格の喜連川家の養子となった。喜連川家は鎌倉公方・足利家の末流で、実高5000石しかないのに10万石格の名門である。一説によれば、2代水戸藩主・徳川光圀が『大日本史』で足利尊氏の悪口を散々書いたので、「これで足利家の評判が悪くなって、養子が来なくなっちゃったら、我が家から養子を出すように」と漏らしていたらしい。おおよそ200年の時を超え、光圀の遺命が実現したのだ。

16男の松平忠和が文久2(1862)年に11歳で肥前島原藩7万石松平家の養子。

17男の土屋挙直(しげなお)が文久3(1863)年に11歳で常陸土浦藩9万5000石土屋家の養子。

22男の松平頼之(よりゆき)が明治2(1869)年に11歳で水戸家の支藩・陸奥守山藩2万9000石松平家の養子となった。

なお、斉昭の子どもたちの子孫は相互に婚姻関係を深めている。

慶喜の5男が池田慶徳の孫娘の婿養子となり、慶喜の孫と昭武の娘が結婚。昭武の孫娘と土屋挙直の孫も結婚している。このほかにもいくつかの縁談が成立している。

慶喜とその兄弟たちは、実は生前の親交はあまりなかったと推察される。むしろ彼らの子孫のほうが、親戚づきあいを通じて親交を深めていたのかもしれない。

(文=菊地浩之)