罰金なき入国規制緩和、感染が再拡大すれば甚大な損失を被るのは国民や飲食店だ

「行動管理」や「防疫措置」は徹底されるのか

11月7日、新型コロナウイルス感染症による全国の死者数(発表数)が、ついに0になった。NHKの集計によれば、この数字が0になるのは昨年8月2日以来のことだそうで、実に1年1カ月ぶりのことである。

だが、海外に目を向けてみると、新型コロナウイルスの変異株「デルタプラス」が10月27日現在、世界の42カ国にまで広がる一方、1日当たりの新規感染者数が過去最多となる国々(ドイツ、ロシア)も現れている。人類はまだ、新型コロナ禍を克服したわけではない。

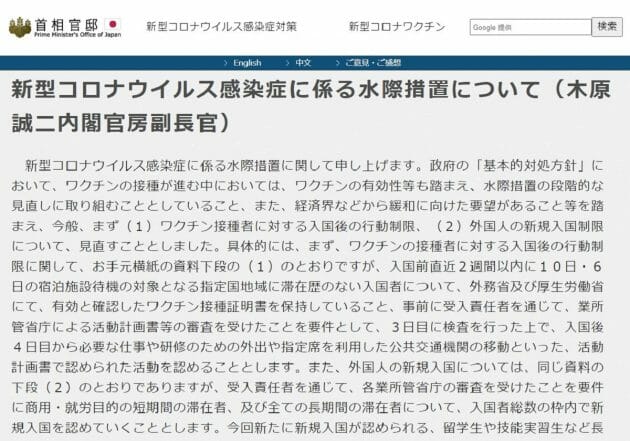

しかし、そんなタイミングで日本政府は11月8日より、海外からの入国規制を緩和するのだという。ビジネス目的の入国者や留学生、技能実習生といった外国人の新規入国を認めることにしたのである。政府はこれまで、いわゆる「水際対策」の一環として、日本に入国する者に対し、自宅などで14日間の待機をするよう求めてきた。それが先月からは、日本で承認されている新型コロナウイルス用のワクチンを接種している者であれば、待機期間を10日間に短縮していた。今後はその待機期間をさらに最短3日間にまで縮めるのだという。

ただし、企業や大学といった、入国する者の受け入れ先が、入国者の行動を管理し、感染予防対策や検疫などの防疫措置にも責任を持つことが、待機期間短縮の際の条件となるらしい。この条件がクリアされれば、待機期間終了後の4日目以降は、PCR検査や抗原定量検査などの検査で陰性が確認された後、企業や大学などによる「行動管理」のもと、公共交通機関の利用や会食も認めるという。現在は1日当たり3500人までとしている入国者数の上限も、11月下旬から5000人にまで引き上げられる見込みだ。

「入国規制緩和」を頑強に主張していたのは、経団連をはじめとした我が国の経済界である。果たして受け入れ先の企業や大学等は、「行動管理」や「防疫措置」といった条件を厳格に守ることができるのだろうか。守れないのならば、このたびの「入国規制緩和」が新型コロナウイルス感染再拡大の端緒となること請け合いである。

今夏の東京五輪開催期間に発生した、選手や五輪関係者による行動規範「プレーブック」破りの無断外出や暴行事件が相次いだことは、まだ記憶に新しい。その「プレーブック」を定めた国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長自らも、五輪の閉会式後に東京・銀座を観光目的で散策し、批判を浴びていた。「行動管理」や「防疫措置」がどこまで徹底されるのか、今から不安は尽きない。

新たな変異株の流入を許したら「罰則」が待ち構える?

そもそも、日本国内で感染爆発を引き起こした新型コロナウイルスは、おおもとを辿ればすべて例外なく、海外から持ち込まれたものである。日本国内で自然発生した類いのものではない。それだけに、感染収束を目指すならば、水際対策が要(かなめ)となる。どれだけ強い変異株が現れようと、それをきちんと水際でシャットアウトできていれば、次なる感染拡大を未然に防ぐことができる。つまり、すでに日本に上陸済みの新型コロナウイルスだけを相手にすればいいのである。

しかし、入国規制は緩和された。となれば、せめて「行動管理」や「防疫措置」が徹底されることを願わずにはおられない。こうした条件が反故にされた場合、受け入れ先の企業や大学等にはどんなペナルティが用意されているのか――。

入国規制緩和を所管する内閣官房副長官補室に確認したところ、

・入国する当人と受け入れ団体に、誓約書を出してもらう。

・その上で、条件違反があった場合、指導し、それでも改められなかったり、繰り返し違反があったケースでは、その後の申請を受け付けなかったり、団体名を公表したりする。

とのことだった。だが、これでは変異株等の入国を一度は許してしまうことになりかねない。せっかく新型コロナウイルス感染による死者数をゼロにするほど感染拡大を抑え込むことができたのに、冬に向かって再び感染拡大を許してしまうのか。そして、ロックダウン(都市封鎖)を可能にするための法改正が再び声高に論じられたりするのか。

間違いなく言えるのは、ロックダウンによって国民や飲食店等が被る手間や損失より、入国規制によって生じる手間や損失のほうが、はるかに少なくて済むということだ。それをわかった上で入国規制緩和をするのだから、緩和を国に働きかけた者や、緩和を許した者たちの責任は重大である。

問題は、このたびの入国規制緩和が再び我が国に感染拡大を招いた場合、実際の責任を取るのは受け入れ先の企業や大学等ではなく、感染して重症化したり、さらなる税金の出費を迫られたりする形で責任を取らされる、私たち下々の一般国民である――ということだ。

一部の限られた人々の利益のために、国民全体が損を強いられ、痛い目に遭うようなことだけは、是が非でも避けなければならない。いっそのこと、条件違反をした企業や大学等には「罰金」という罰則を科すのがちょうどいいのかもしれない。

(文=明石昇二郎/ルポライター)

●明石昇二郎/ルポライター、ルポルタージュ研究所代表

1985年東洋大学社会学部応用社会学科マスコミ学専攻卒業。

1987年『朝日ジャーナル』に青森県六ヶ所村の「核燃料サイクル基地」計画を巡るルポを発表し、ルポライターとしてデビュー。その後、『技術と人間』『フライデー』『週刊プレイボーイ』『週刊現代』『サンデー毎日』『週刊金曜日』『週刊朝日』『世界』などで執筆活動。

ルポの対象とするテーマは、原子力発電、食品公害、著作権など多岐にわたる。築地市場や津軽海峡のマグロにも詳しい。

フリーのテレビディレクターとしても活動し、1994年日本テレビ・ニュースプラス1特集「ニッポン紛争地図」で民放連盟賞受賞。