歴史学者が語る“眞子さん騒動”と皇族の国際結婚…ドイツ人女性と婚約した北白川宮能久

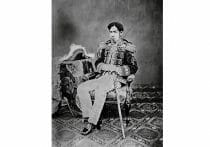

北白川宮能久親王(きたしらかわのみや・よしひさしんのう)の生涯は異色だった。

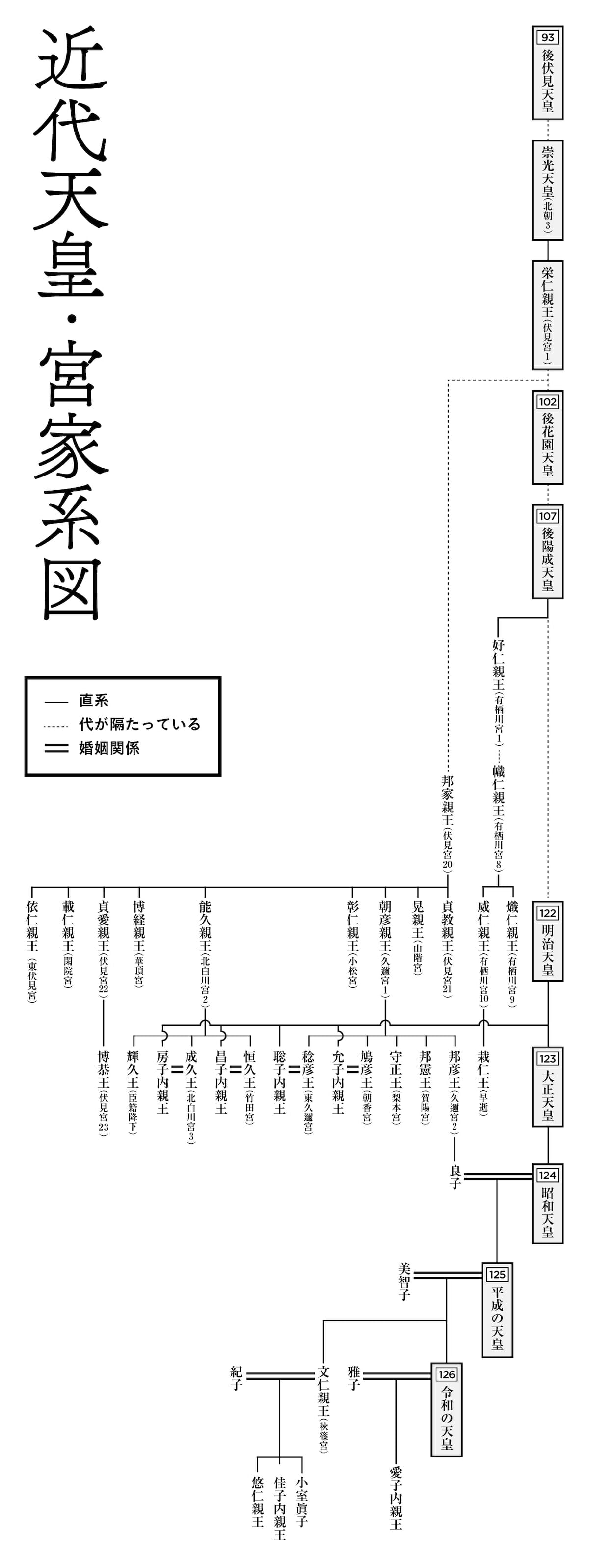

能久は、明治天皇6女の昌子内親王(常宮/つねのみや)と結婚した竹田宮恒久王(たけだのみや・つねひさおう)と、7女の房子内親王(周宮/かねのみや)と結婚した北白川宮成久王(なるひさおう)の実父である。輪王寺宮公現(りんのうじのみや・こうげん)と呼ばれていた幕末に幕府側に担がれて、会津若松に逃れ、官軍に対抗する奥羽越列藩同盟の盟主にされた。この盟主就任にあたり、1868(慶応4)年6月16日を大政元年と改元し、公現を「東武(とうぶ)天皇」とする案もあったという。公現自身、自分を「今上の叔父」(公現は120代仁孝天皇の猶子(ゆうし/養子)なので、明治天皇の叔父にあたる)と、天皇たる正統性を各国公使に伝えてもいた。

しかし1868(明治元)年、旧幕府勢力は官軍に敗北し、公現は京都の伏見宮本家に「御預」(おあずけ)となり、仁孝天皇猶子の身分や、輪王寺宮などの宮号を剥奪され、翌1869年に伏見宮に復して能久王(親王ではない)となった。その後、プロシアへの留学を命ぜられ、年金5000円を授かった。はじめワシントンで米国大統領グラントと会い、ベルリンに向かった。この間、1872年に北白川宮を継いでいた弟の智成(さとなり)が夭逝し、兄である能久が北白川宮家を継いだ。1874年にはドイツ皇帝、皇后、皇太子に謁見するなど、ドイツの皇族・貴族や各国王家との交際を深め、日本政府へ年金の増額を求めた。しかし、政府が年内帰国を促したので、能久は自費による留学延長を請願した。が、これも拒否され、いったん帰国するよう命ぜられた。

北白川宮能久王はドイツ貴族の娘と婚約し、その勅許を明治天皇に求めた

実はこの間、能久は、ドイツ貴族であるブレドウ・ヴァーゲニッツ男爵の娘で、テッタウ男爵の寡婦であったベルタ・フォン・テッタウと婚約し、その勅許を明治天皇に求めていた。

『明治天皇紀』によれば、能久は徳大寺実則(とくだいじ・さねつね)宮内卿に勅許依頼の手紙を送り、さらに岩倉具視(いわくら・ともみ)右大臣宛の手紙でも勅許斡旋を頼み、学業中途で帰国するといままでの勉学が水泡に帰すので、あと2~3年留学したい、欧州では「文明の源流は婦人に発す」といわれるので、ドイツ貴族の娘と結婚して「皇家を助け国家に尽さん」と記した。能久は、かつてプロシアに留学し外交官となった青木周蔵駐在公使と、ドイツ貴族フォン・ラーデの長女のエリザベートとの結婚を前例に挙げて懇願した。

能久の手紙を読んだ徳大寺、岩倉、および三条実美(さんじょう・さねとみ)太政大臣は驚愕し、徳大寺は宮内省出仕の木戸孝允(きど・たかよし)に相談した。木戸は、「皇室の尊厳」に関することであり、その影響が人びとに及ぼすところは大きいと猛反対した。三条も木戸に同意し、天皇の裁断を仰ぎ、「皇族の外国人と婚嫁するを得るの規定なし」「突然申請せらるるは軽率」「決して勅許あらせられず」と強く反対し、すぐに帰国せよと能久に打電した。

結局1877年7月に能久は帰国するが、ベルリンを発つ前にベルタとの婚約をドイツの新聞などに発表し、イギリスの「タイムズ」紙にも掲載された。岩倉はこの事態を問題視し、能久に婚約破棄と謹慎を求めた。のち1878年に能久は陸軍将校として陸軍戸山学校に入り、仁孝天皇猶子に復帰し、王から親王に復した。そして山内豊信(やまうち・とよしげ/山内容堂)長女の光子と結婚し、1882年に側室申橋幸子との間に長男の恒久王が生まれた。

1885年に側室岩浪稲子との間に次男の延久王(のぶひさおう)が生まれるも翌年に夭折。この間、光子妃と離婚し、島津久光養女富子と再婚、1887年に3男の成久王(なるひさおう)をもうけた。その後も能久は複数の側室との間に多くの子女をもうけ、能久亡き後に認知され伯爵となった男子もいた。二荒芳之(ふたら・よしゆき)と上野正雄である。もしベルタとの間に子女がいたとしたら、北白川宮の長男あるいは長女として、どのような生涯をたどったのだろうか。

ハワイ・カラカウア王はカイウラニ王女と山階宮定麿王との結婚を提案した

ちなみに、「外国人との婚嫁」を禁ずる規定はないが、許可する規定もないというのが、岩倉らの反対理由だった。能久は青木周蔵の国際結婚が許されたことを論拠にしたのだが、皇族と外交官の違いがあり、青木は外務省の許可を得ていた。

すでに1873(明治6)年3月14日に外国人との国際結婚が許可されており、この日はいまでも国際結婚の日とされる。1872年に英国で行われた長州藩のイギリス留学生南貞助(みなみ・ていすけ)とイギリス人女性ライザ・ピットマンとの結婚が、この日、太政官に許可されたのである。これより先、1869年に尾崎三良(おざき・さぶろう)がイギリスで、イギリス人と法的に婚姻しているが、日本での届け出は1880年となった。

驚くことに、能久のプロイセン留学に随行した松野礀(まつの・はざま/のち林学者、農商務省官吏)は、ドイツ夫人のクララ・チーテルマンと出会っていた。そして、クララは1876年に来日して松野と結婚し、翌年に娘の文をもうけた。日本人男性とドイツ人女性の国際結婚第1号である。クララはフレーベル理論を学んでおり、東京女子師範学校附属幼稚園の保母となり、日本の近代幼児教育に大いに貢献した。華族女学校でピアノも教えている。

能久の随行員には、ほかにも井上省三(元奇兵隊長)などがおり、井上はベルリンで毛織技術を習得し、帰国後再度渡欧し、1878年にシレジア州ザーガン(現在のポーランド・ジャガン)の染色職人の娘と結婚して帰国し、千住製絨所所長となった。

当時の国際結婚の事例は数多く、三宮義胤(さんのみや・よしたね)は幕末に尊皇攘夷派の志士として岩倉具視と交流を持ち、彰仁親王(あきひとしんのう)の英国留学に随行し、のちに宮内省式部長になる。三宮の妻はイギリスの生地商ウィリアム・レイノアの娘アレーシアで、来日して皇族妃や華族夫人の洋装や社交上の慣習を助言したりした。日本名を八重野と称し、梨本宮守正王妃(なしもとのみや・もりまさおうひ)伊都子(いつこ)の日記にしばしば登場する。ラフカディオ・ハーンやジョサイア・コンドルのように日本人を妻にした外国人もいた。近代日本では国際結婚は禁じられていなかったのである。

しかし、皇族と外国人との結婚は許されなかった。1881(明治14)年3月、ハワイのカラカウア王が外交改善などのために海外を歴訪し、日本で明治天皇と会見した。この時、カラカウア王は姪のカイウラニ王女と山階宮定麿王(やましなのみや・さだまろおう/伏見宮邦家の17男で、能久の弟。のち東伏見宮依仁親王[よりひと])との結婚を提案したが、明治天皇は「外国皇室と婚嫁を通ずる事」は「塁を将来に及ぼす」という理由で、これを断った。その後、カラカウア王は亡くなり、カイウラニ王女は王位継承者第1位となったが、1893年にハワイ王国はクーデタで滅亡した。定麿がカイウラニ王女と結婚していれば、あるいはハワイ王になったかもしれないが、滅亡する王国を前に明治天皇は悩みを深めただろう。

当時の浩宮がもしブルック・シールズと結婚していたら、歴史はどうなったろうか?

時代は大きく下がるが、まだ皇孫であった25歳の浩宮(ひろのみや/のちの令和の天皇)はイギリスのマートン・カレッジでの留学を終え、1985(昭和60)年10月10日、アメリカに向かった。3週間で全米16カ所を回る旅だった。最初にホワイトハウスのレーガン大統領を表敬訪問した。その後、東部アイビーリーグの名門プリンストン大学を訪れ、法学部教授のジョージ教授夫妻らと昼食をとった。この時、同行の記者の間で、次のような会話が交わされた。

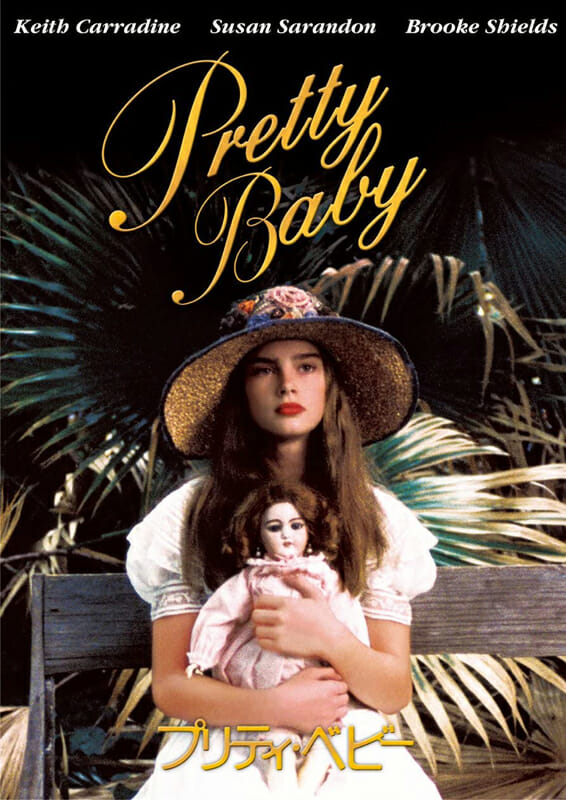

「そういえば、このキャンパスには宮さん(浩宮)がマートン・カレッジの寮にポスターを貼っていた、あのブルック・シールズが学んでいるんですよね」

「そうそう。宮さんは、結構、美人好きなんだよね」

「折角、プリンストン大学に来ているのだから、二人がここで会えば、いい話題なんだけど」

「うーん。それはないでしょ」

「やっぱり、ないですかね」

ところが、あった。浩宮は昼食の終りごろ中座して、別室に待機していたブルック・シールズに会いに行ったのだ。ジョージ教授のはからいという。同行の者ばかりでなく、浩宮にもサプライズだったらしい。シールズは、『青い珊瑚礁』(1980年)などで知られる美人ハリウッド女優であった。浩宮とは10分ほど会話した。シールズは「外に出ればカメラを向けられ、サインを求められる毎日です」と、有名人ゆえの悩みを語り、浩宮も「僕もそれはよくわかります」と即答した。会話を終えて、浩宮は記者たちに「綺麗で聡明でした。彼女とは住所を交換しました」と、浩宮は数年来の恋人に会えたかのように嬉しそうな表情で答えたという(根岸豊明『新天皇 若き日の肖像』新潮文庫)。

モナコ公妃となったグレース・ケリーのように、アメリカの美人女優が外国の王妃になった例はある。とはいえ、浩宮がシールズと結婚する可能性は誰も考えなかったろう。たんなるファンと女優の関係としかみないだろう。

戦後の皇室典範では、第10条に「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とあり、将来皇后になる女性の可否は皇室会議に委ねられている。おそらくは誰もがアメリカ人女優との結婚が容認されるとは思っていないだろう。ただ、国際結婚は不可という条文はどこにもない。条文にはないが、社会通念として一般常識として考えられないという内面の縛りがある。

もし浩宮がこの内面の縛りをひきちぎり、シールズに走ったら世論はどうなったろうか。もっとも、浩宮の将来の天皇としての分別が、そうした無謀な選択をはじめから避けさせていたであろうし、あこがれの美人女優の一ファンとして、2人で会える時間を持てたという、皇族の特権を喜びとして満足したであろうから、そうした仮説には意味はない。

とはいえ、浩宮とシールズの対面から37年、社会の価値観もずいぶん変わった。眞子さんの一連の騒動は、条文に規定がないことを理由に、外国人との結婚に走る皇族も、近い将来、出てくる可能性を匂わせてもいる。