ANA、CAが勤務中に死亡、連続6日の過酷労働…病歴申告も無視、国際線勤務に編入

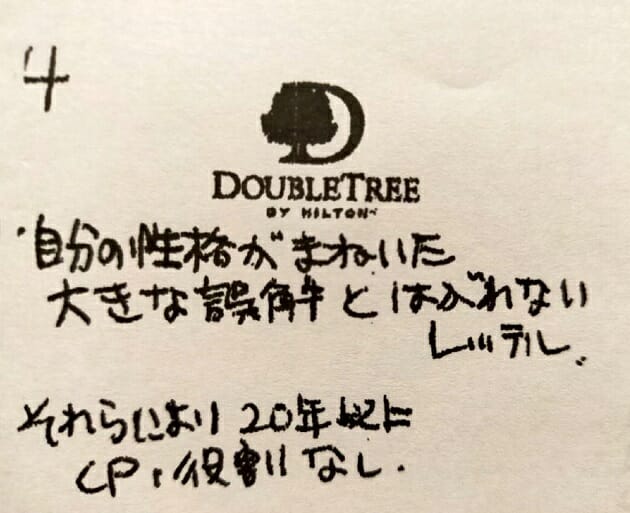

2019年1月10日、全日本空輸(ANA)の米国ロサンゼルス発羽田行き105便で50代の客室乗務員(CA)のTさんが乗務中に脳出血を発症し昏睡、帰らぬ人となった。上の写真は亡くなる数カ月前にTさんがステイ先のホテルで書き、突然の死によって事実上の「遺書」となったメモの一部である。TさんはANA独自の人事評価制度により「はがれないレッテル」を貼られ、冷遇され続けることに苦しんでいた。

本連載2回目では、機内でのTさんへの救命対応が適切だったかについて検証し、ANAの人事評価制度と、持病と病歴を考慮せずに国際線勤務に強制編入したことがTさんの死亡リスクを高めたことを指摘する。

CAの昏睡確認から23分間も医師の呼び出しなし、緊急時の対応がすぐに実施されず

前回公開したANAの状況報告書によると、午前2時10分に2回目の食事サービス準備中にTさんが頭痛を訴え、その直後に立った状態のまま、ギャレー(調理スペース)で倒れた。午前2時18分、呼びかけや肩を叩くなどの刺激にも応じなくなり、その直後にいびきをかいて寝始めた。午前2時41分に機内に医師を呼び出すための客室アナウンスを初めて行った。Tさんが反応できないことを確認してからアナウンスまで23分もかかったことになる。

ANAのCAの救命措置のマニュアルによると、機内の急病人に反応がないことを確認した場合、AED、医療KITの準備、医師の呼び出し、機長・CP(チーフパーサー:客室責任者)への連絡等を行うことを規定している。ところが、Tさんの場合、意識や反応がなく、いびきもかくなど脳出血が疑われる状況であり、その必要性は大きかったと見られるにもかかわらず、いずれもただちに実施されていなかった。複数の医療関係者や緊急医療対応の経験のあるCAに取材したところ、「酸素ボトルの準備が遅れるなど初動対応が十分に行われなかったことが急病人の死亡リスクを高めた可能性は高い」との見解を得ている。

貨物便ではパイロットの体調不良に迅速対応、昏睡CAへの不十分な対応は旅客サービス優先の結果か

この事実だけを見れば、乗り合わせたCAが緊急事態で冷静に対応できなかっただけのように思われるかもしれない。ただ、もしTさんが乗客で同様の症状を訴えていたら、救命対応はより迅速で的確なものだったのではないか。ANAでは急病人発生時の訓練は実施されており、いびきをかいて昏睡した乗客がいるにもかかわらず20分間も医師の呼び出しをしないなどという杜撰な対応は取らないだろう。直近で起きた重大インシデントが、これについての示唆を与えてくれる。

21年4月19日、パリ発羽田行きANA216便ではパイロットが一時的に意識を失った。その際には同乗していた別のパイロットとCAが連携して救命活動にあたり、途中のロシアの空港に緊急着陸し、パイロットは助かった。意識不明の原因は脳出血だったが、訓練の成果が見事に発揮された。

この便とTさんの105便の違いは何か。216便は旅客機で貨物のみを運ぶ貨物専用便であり、旅客サービスがなく、緊急の着陸の際、旅客への影響を考えなくてもよかったことだ。105便ではTさんの異常が発見されたのは2回目の食事サービスの時で人手が取られていた上、当初は新千歳空港への緊急の着陸態勢に入ったことも救命対応を遅らせる大きな要因となったと考えられる。

余裕ない機材運用が新千歳への着陸を困難にしたか、乗客への補償回避と定時運航を優先した可能性

余裕のない機材運用が新千歳への着陸を妨げた可能性もある。105便の機材は羽田到着後、午前10時20分発シカゴ行き112便に使用されることになっていた。仮に新千歳に着陸した場合、シカゴ行きの便を遅らせるか、機材変更をする必要があったが、余裕機材はなかったという。「会社が乗客への補償回避と定時運航を優先した可能性がある」(ANAのパイロット)との指摘が出るのも無理はない。

なお、105便のフライトがあった19年1月10日の1カ月前後の機材スケジュールを調べたところ、かなりタイトに組まれており、「何か不具合があったときの予備機材はないに等しく、常に綱渡り状態だった」(同)という。ANA経営陣は「機材運用の効率化によるコストカット」を謳っているが、不測の事態に対応する余裕がない運航体制では安全運航の観点から本末転倒だといわざるを得ない。

日本のCAは「サービス要員」、海外では「保安要員」で乗員乗客の命は平等

さらに、CAを「保安要員」ではなく「サービス要員」として捉える日本の航空業界の体質も、Tさんへの対応を遅らせた可能性がある。欧米の航空会社ではCAは保安要員としての国家ライセンス取得が義務付けられており、機内で急病人が発生した際の緊急対応でも乗員と乗客で差がないのが一般的だ。「CAや乗客が倒れた場合、サービスをカットして、4名のCAが救急看護にあたるとルールで決められている」(ヨーロッパの航空会社の CA)という。

これに対し、日本のCAは国家資格の取得がなく、総務省統計でも「サービス業」として位置づけられている。日常業務で「保安要員」であるより「サービス要員」として働くことを求められる傾向が強ければ、同僚に急病人が出た場合でも乗客への食事サービスを優先してしまうことは十分に起こりうる話だ。

御用化前の組合の役員立候補で冷遇か、ANA独自の評価制度での約 30年間でストレス

今回の105便の事件を考える上で、Tさん固有の背景についても書いておかねばなるまい。

Tさんは1990年ごろ、全日空労働組合の役員に立候補したことがある。本サイトではANAの国際線就航が始まった1986年以降、労働組合の御用化が急速に進んだことを指摘したが、その最中、Tさんは職場改善のために積極的に意見を出し、CAの取りまとめをするなどしていたため、目をつけられてしまった。労働組合役員に対する不当な扱いは日本社会では少なくないが、Tさんの場合はあまりに露骨だった。

まず、勤続35年の間、昇進がまったくできなかった。客室責任者のCPの資格を持ちながら、20年以上そのポジションに就かせてもらえなかった。105便に搭乗した際は、なんと勤続5年のCAよりも下位のポジションに置かれるほど冷遇されていた。

ANA独自の人事評価制度で「Tさんは同僚から距離」、105便の初動対応遅れの要因か

さらに、これにANA独自の人事評価制度がTさんを追い詰めた。この制度は前出連載で問題点を指摘した通り、評価基準が「日本らしいおもてなしの心を感じる対応ができる」「安心感や新鮮さを感じるサービスができる」といった客観性や透明性に欠けるものであり、すべての評価結果が新人もベテランも例外なく、社員番号と氏名とともにフライトメンバー表に表示されるという「見せしめ」的な性格も強いものだ。

Tさんの場合、勤続年数が長いにもかかわらずCAとしての地位が低かったため、「新人からも低く見られたり、ワケアリな人だと距離を置かれたりしていた。御用化前の組合で役員をしていたベテランCAには、毎回のフライトで“監視役”のCAがついており、Tさんも監視されていたのではないか」(Tさんをよく知るCA)。

そうしたプレッシャーのなか、もし同僚からのフォローが得られず孤立した状態でフライト勤務に当たっていたのだとすれば、それはTさんにとって過酷な労働環境だっただろう。105便でTさんへの初動対応が遅れた理由について先のCAは、「いじめられている人が困っていても、手を差し伸べたら自分までいじめられるのではないかという心理が働いたのではないか」と語る。

なお、欧米の外国航空会社ではCAは経験が重視され、緊急時の指揮順位が勤続年数によって決まる。ANAのような基準が主観的で不明確な評価制度についても、チームワークを阻害し人権侵害的でもあることを理由に導入しているところはないという。

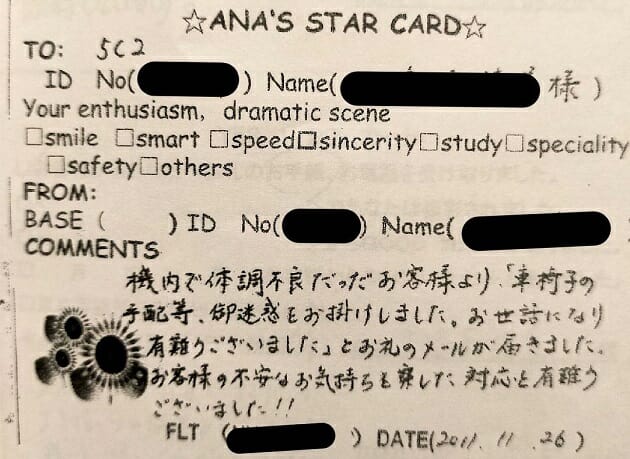

Tさんは優秀なCAだったが、人事面談で常に業績を否定

Tさんは優秀なCAだった。今、筆者の手元にはTさんに乗客から寄せられた感謝の言葉が書かれたカード(上写真)やお礼状などが多数ある。TさんはANAの羽田の全CAのなかで機内販売が年間2位になったこともあるといい、後輩にアドバイスを求められれば親切に対応した。筆者は同乗したCAからも「真面目で仕事熱心だった」との証言を得ており、ANAが30年にもわたり下してきた人事評価は不当だと考えられる。

ANAが国際線拡大を本格化、がん病歴と脳動脈瘤を申告も強制編入

Tさんを死に追い込んだもう一つの大きな要因は、ANAが国際線の拡大化路線を本格化した14年4月からの国内線と国際線の混合勤務シフト(マルチ勤務)への編入だった。

Tさんはマルチ勤務になる際に医師(脳神経外科と乳腺外科の担当医)の意見書を会社に提出して回避しようとしたが、昇進できず人事上の階級が低いままだったため、拒否する権利がなかった。強制的に編入された後も、上司に何度も面談を申し込み、改善を懇願したが、希望が聞き入れられることはなかった。

ある日の面談の録音によると、上司がTさんが昇進できない理由を「丁寧さにかける」「話し方が朴訥」などと抽象的にしか答えず、まともにTさんの話を聞く素振りもないように感じられた。一方的にTさんに問題があるかのような言い振りで、こういう面談がずっと続いていたとすれば、精神的苦痛は相当なものだったと推測される。

国内線を連続2日フライトした後に、国際線で1泊4日のLA便、さらに定期緊急訓練という勤務状況で疲労を蓄積

ANAではコロナ禍の現在でも国内線で1日4便の「8時間を超える勤務でもほぼ休憩時間がなく、食事も10分で済ませなくてはいけない」(同社CA)という過酷な勤務シフトが組まれていることは、すでに本サイトで報じた。Tさんも長時間勤務で休憩がほぼ取れない国内線乗務が毎月10日前後ついており、メインは労働負荷が高く現地宿泊を伴う1日3便のパターンだった。ただでさえ疲労が溜まりやすい勤務状況に加え、Tさんは国際線のなかでも労働負荷の高い1泊4日のロサンゼルス便勤務が、亡くなる半年前からほぼ毎月のようにあった。

特にTさんの疲労を高めたのは、19年1月10日に亡くなる2カ月ほど前の6日連続勤務と定期緊急訓練の連続シフトだ。具体的には以下の通り。

10月25日 羽田→米子→羽田→大分(宿泊)勤務時間7時間16分【休憩なし】

10月26日 大分→羽田→長崎→羽田(帰宅)勤務時間9時間45分【休憩なし】

10月27日 羽田 →

10月28日 → ロサンゼルス(LAX)勤務時間12時間15分【長時間、深夜、時差】

10月29日 LAX →

10月30日 → 羽田 勤務時間15時間14分【長時間、深夜、時差】

10月31日 【休日】→ 緊急訓練に向けた勉強に費やされる

11月1日 【休日】→ 緊急訓練に向けた勉強に費やされる

11月2日 定期緊急訓練

11月3日 定期緊急訓練

10月26日の九州3便フライトというのは、国内線勤務パターンのなかでも辛いことでCAの間では有名だが、Tさんはその翌日にロサンゼルス1泊4日のシフトが組まれている。ANAのOGも「これでは国内線の疲労が取れず、身体を引きずるようにして国際線を飛んでいたに違いない」と話す。

さらに、この苛酷な6日連続パターンの後、わずか2日間の休みで時差も疲労も取れないなか、その後に定期緊急訓練がついていた。緊急訓練は年に1度、緊急着陸や火災発生などの緊急時を想定して行うもので、数機種あるドアの開閉チェックやペーパー試験などで総合80点以上取れなければ翌日からフライトすることができなくなるというもので、「この訓練がある月は1カ月前から気分がブルーになり、事前準備や勉強に追われる」(先のOG)という。

Tさんは前述のように会社や同僚から差別的な扱いを受けていたため、「100点満点を取らなければ、さらなる差別につながるとの精神的負荷は相当大きいものがあった」(Tさんを知るCA)。2日間の休日も訓練の勉強に追われ、身体を休めるどころではなかったとみられる。

CAのチームワークは乗客の安全に直結、過酷な勤務シフトはリスク要因に

これまでTさんが置かれた過酷な労働環境が、19年1月10日の105便での悲劇の背景にあることを論じてきた。読者のなかには「そんなにひどい職場ならさっさと辞めればよい」と言われる向きもあるかもしれないが、人にはそれぞれ事情がある。それに、今の日本社会は40代、50代のCAが条件の良い畑違いの仕事に転職できるほど優しくはない。

今回の場合、ANAが30年間、正当な理由もなくまったく昇進させなかった上、脳動脈瘤という脳出血の発生リスクが高い持病の事前申告があったにもかかわらず、過酷な勤務シフトを組んだというマネジメントに欠陥があると考えるべきだろう。

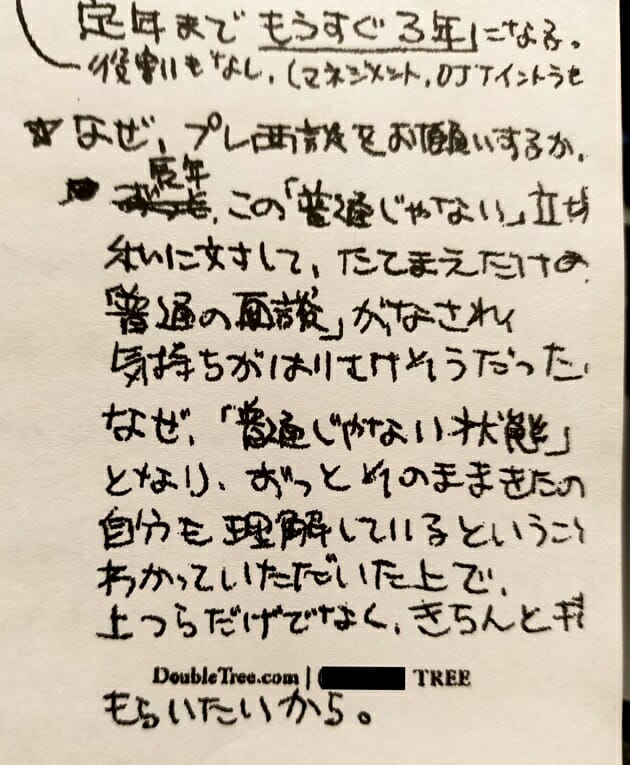

Tさんが105便のフライトで亡くなる数カ月前にステイ先のホテルで書いたメモには、「自分の性格がまねいた大きな誤解とはがれないレッテル」(本稿冒頭)、「⻑年、この『普通じゃない』立場の私に対してたてまえだけの『普通の面談』がなされ気持ちが張り裂けそうだった」(下写真)など、自らの境遇について深刻に思い悩んでいた様子がうかがえる。突然の死により、悲痛な心情が吐露されたこのメモが事実上の「遺書」となってしまったことは残念でならない。

航空機という密閉され、すぐに緊急医療措置を受けられる保証のない空間で乗員乗客の命を守るには、CAのチームワークが重要だ。そこに分断を持ち込む人事評価制度や過度に負担の大きい勤務シフトを長年にわたって存続させてきたANA経営陣は、乗員乗客に対する安全配慮義務を十分に果たしていないと批判されても仕方ないだろう。

(文=松岡久蔵/ジャーナリスト)

【本連載はこちら】