キリン「都道府県別」一番搾り、驚異的ヒットの脱帽戦略…工場ごとの味の違いを逆手に

47都道府県の一番搾り(「キリン HP」より)

47都道府県の一番搾り(「キリン HP」より)縮小を続けるビール業界

これから年末にかけて忘年会シーズンを迎える。1年間の労をねぎらう忘年会は、日本人にとっては大切なイベントであり、忘年会には欠かせないビールをつくるビールメーカーにとっても、ここ一番の稼ぎ時である。

ところが昨今、日本人のお酒の飲み方が大きく変化し、宴会のお供として長い間、盤石の態勢を築いてきたビールの消費量が著しく減少しているという。

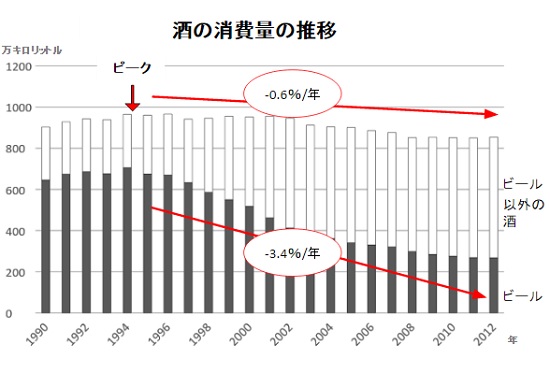

国税庁のデータ(図1)を見てみると、1994年に消費量のピークを迎えてから2012年までの18年間で、ビール消費量は実に62%減っている。わずか18年で約3分の1近くまで減っているのだ。毎年3.4%ずつ消費量が減っている計算となる。同期間に、酒類全体の消費量が11%減(毎年の減少率0.6%)にとどまっていることを考えると、ビール離れの顕著さが理解できるのではないだろうか。

いわれてみると、「とりあえずビール」の風習は薄れてきている気がするし、若者や女性がはじめから自分の飲みたいお酒をオーダーしても許される雰囲気も感じる。飲酒にまつわる事故などの影響か、飲めない人に無理やり飲ませる、あるいは若者が一気飲みで盛り上がるといった習慣もなくなりつつある。ハイボールなど、ビールに代わるお酒のヒットも関係しているのだろうが、諸々の理由により、ビール消費量が急減しているのだ。当然のことながら、各社手をこまねいて見ているわけではない。積極的に海外企業を買収したり、ビール以外の飲料を開発したりしている。

図1:ビール消費量の変化(出典:国税庁)

図1:ビール消費量の変化(出典:国税庁)縮小するなかでの戦略

そんな逆風のなか、国内のビール業界において興味深いヒット商品が出た。キリンビールが2016年春に発売開始した、「47都道府県の一番搾り」だ。一番搾りの味をベースにしつつ、都道府県ごとに地元住民の意見を取り入れながら、キレやコクなどを細かく調整することで地域別に独自の味を表現した。

たとえば、鳥取県はコク重視のまろやかな味わいとしているし、山形県はコクとキレを備えたバランスの良い味わいとなっている。大阪府は「めっちゃ豊潤」というテーマでアルコール度数を6%にするなど、都道府県それぞれ独自の味わいがあり、飲み比べが楽しめるようになっている。

16年5月に発売開始以来、年初予定の2倍の受注状況というから、逆風のビール業界においては久々のヒット商品ではないだろうか。「逆境におけるイノベーション」として興味深い事例であり、その成功の秘訣について考えてみる。

逆転の発想:工場ごとに味に差が出ることを逆手に取った商品

もともとビールは、使用する水やホップの関係で、工場ごとに味に差が出ることが知られている。たとえばキリンビールは、北は北海道から南は九州まで国内に9つの工場を持ち、それぞれ味に微妙な差があり、同じブランドでも工場によって味が異なるという事実は、昔から知られていた。

ただし、これまでは、できるだけ味に差が出ないように醸造長(醸造開発責任者)が味の調整をしていたが、使用する水の違いなどにより、どうしても完全に差をなくすことができずにいたのだ。その味の差はマニアの間ではよく知られており、味比べなどをして楽しむビール愛好家もいたようだ。

そんななか、キリンビールは逆転の発想で、その味の差を利用した新商品を15年春に発売した。工場ごとに味に違いをつけた「一番搾り“地元うまれシリーズ”」を商品化し、工場ごとの味を楽しめるような商品を発売したのだ。全国9工場それぞれの醸造長が、地域で暮らすお客様のために造った特別な「一番搾り」の味を開発して販売することで、第1弾は予想の3倍を超える受注を記録した。味をしめたキリンビールは今年に入り、さらに地域性を出した「47都道府県の一番搾り」を発売し、大ヒットしたというストーリーだ。

キリンにしかできない独自の戦略

縮小するビール市場におけるイノベーションとして興味深い戦略であるが、そこにはキリンならではの強みがあるように思える。

現在、ビール市場において実はひとつだけ、成長中の市場がある。それは「地ビール」だ。ビール消費量全体に占める地ビール消費量の割合はまだわずかだが、成長スピードは急速だ。地域性や、独自性を出した商品が現代の市場ニーズに合致し、勢いを増していると思われる。

今回の「47都道府県の一番搾り」は、有名ブランドの一番搾りをベースに、地域に合わせたまさに地ビールのような独自性をつくりだすことで、市場に受け入れられたと思われる。「味を統一する」という発想から、「味の違いを強みにする」という逆転の発想で、メジャーブランドと地ビールの両方のメリットを享受する戦略なのではないだろうか。日本中に工場を持つキリンビールだからこそできる戦略であり、そのしたたかさに脱帽だ。

(文=星野達也/ノーリツプレシジョン取締役副社長、ナインシグマ・ジャパン顧問)