マンガ『デデデデ』に圧倒的支持…“劇的・勝利”を排除、“日常の圧倒的な強さ”を描く

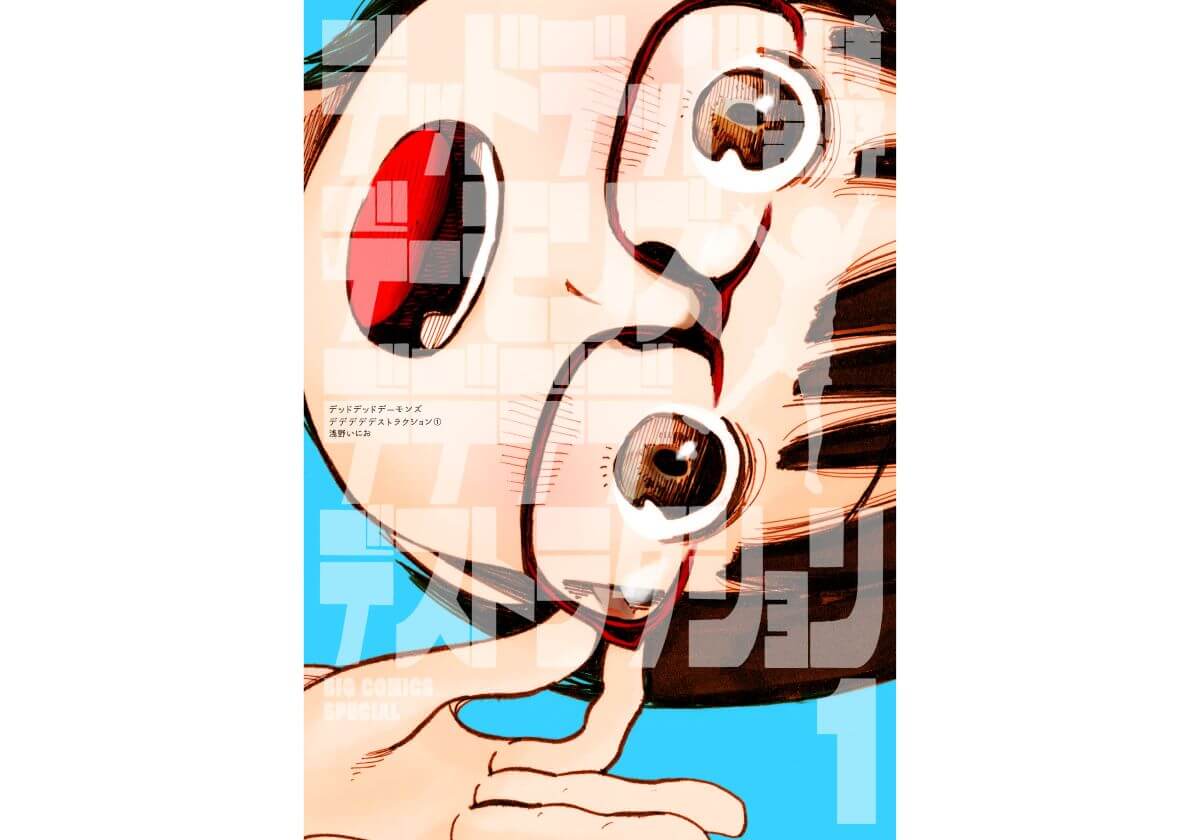

第66回小学館漫画賞が1月19日、発表された。同賞一般向け部門を受賞したのは『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』(浅野いにお、小学館、以下『デデデデ』)。

物語では東京の上空に浮かぶ巨大宇宙船と、その下で宇宙船出現前と変わらない日常を生きる(あるいは生きようとしている)女子たちの姿が描かれている。同作品はインターネット上などで「東日本大震災や東京電力福島第1原発事故後の日本を風刺している」「世界中を混乱に陥れている新型コロナウイルス感染症が作品のモチーフだ」などと騒がれているが、実はそうではないらしい。

浅野氏といえば、これまでも『ソラニン』(浅野いにお、小学館)『おやすみプンプン』(同)など、時代とともに変わりゆく現代人の内的葛藤とリンクする作品を世に送り出してきた。いったい、それはどのような目線と思いで作られているのだろうか。

Business Journal編集部は2月中旬、マンガ家第一の読者であり、『デデデデ』立ち上げ担当編集でもあった小学館・ビッグスピリッツ編集部の茂木俊輔氏にインタビューした。「電子コミックス全盛」「出版不況」「誰もがクリエイターになれる」などと言われる時代。そんな世の中に求められている編集者の役割やセンス、必要な考え方を聞いた。

『ソラニン』と『タッチ』に通底するものとは

――浅野さんは編集者からみてどういう漫画家さんなのでしょうか。

茂木氏(以下、茂木) 浅野いにおさんは自分よりひとつ年上で、ほぼ同世代なんですが、入社2年目の2005年に週刊「ヤングサンデー」(小学館)で『ソラニン』の連載が始まった時は「ついに岡崎京子でもなく、松本大洋でもない。自分の世代の語り部が出てきた!」と皮膚感覚でわかりました。

というのも、当時 職場にいた年上の編集者が『ソラニン』をめちゃくちゃ嫌ってまして(笑)「ヒロイン(の井上芽衣子)の鼻がつぶれてる!」とか、登場人物たちの言動を「ゆとりだ!」「甘えだ!」とか非難していました。でも逆にそれで確信したんですよね。「この先輩たちは何もわかっていない。本当に新しい人が出てきたんだ!」って(笑)。そういう意味でも自分の中では特別な作家さんで、5年後くらいにスピリッツに異動して、担当させていただけることになった時は嬉しかったですね。

浅野さんの漫画には「自意識」とか「モラトリアム」とか「同調圧力や一方的な正義感への嫌悪」といった一貫したテーマが根底にあります。でも何より特徴的なのはずっと「日常」を描き続けてきた作家だということだと思います。

『ソラニン』はヒロインの芽衣子、その彼氏の種田成男、ビリー(山田二郎)の3人がメーンの主要登場人物なのですが、途中、種田が死んでしまいます。ビリーはもともとは芽衣子のことが好きでした。一方、芽衣子は種田の残した歌「ソラニン」を演奏して歌いたいとビリーに頼み、一緒にバンドを始めるというストーリーです。

実はこれって構造的に『タッチ』(あだち充、小学館)とよく似てるんですよね。ヒロインの浅倉南、上杉達也・和也兄弟の三角関係があって、途中で和也が死に、彼の残した夢をかなえるために達也が野球を始める。『タッチ』では甲子園での激闘を終え、『ソラニン』ではライブを終え、最終回では登場人物たちが日常に回帰してゆくというところもよく似ています。

ただ『タッチ』と違い、『ソラニン』では”ヒロインである芽衣子”のほうがバンドを始めるところが2000年代的だったりするんですが、何より決定的に違うのが『タッチ』でいうところの「ライバルとの激闘」や「甲子園での優勝」すらないところなんですよね。他のバンドと戦うこともないし、もちろんプロデビューの話も来ない。劇的なことは何一つ起きないし、ただ一度の勝利すら誰ひとり掴まない。

そもそもこの作品は「同棲している芽衣子と種田が倦怠期を迎えている」ところから物語が始まります。一般的な恋愛マンガで描かれるような「キスや性行為に至るまでの恋人同士の劇的な瞬間」がすべて終わってしまった後の日常を描いている。

同様に『おやすみプンプン』も運命の恋人と死に別れた主人公が、終わりのない日常に埋没してゆく話ですし、『勇者たち』も魔王を滅ぼしてしまった後の勇者一行の話です。

浅野さんがずっと一貫して描き続けていることは「劇的というものをいとも簡単に打ち砕く、日常の持つ圧倒的な力」なんです。

『デデデデ』でも巨大な宇宙船が東京上空に浮かんでいるのに、ちっとも劇的な展開は起きません。普通そういう状況だったら、米ハリウッド映画『インデペンデンス・デイ』(ローランド・エメリッヒ、20世紀フォックス)みたいな話にすぐになってゆくはずなんですよ(笑)。でも、その下で続く変わらない毎日を、絶望さえもすっかり溶け込ませてしまう日常というものの力を描いている。むしろ、それを強調するために宇宙船という”異常”を空に浮かべてるんだと思います。

「3.11」「コロナ」がモチーフなのか?

――作品が東日本大震災(3.11)や現在の新型コロナウイルス感染症の拡大とリンクしているという声もあります。

茂木 連載当初は「3.11以後をモチーフにしているんですか?」とよく聞かれました。でも僕は浅野さんが描いていることは本質的にずっと変わってないと思っています。この間、漫画賞受賞の祝辞でひさびさに電話をした際には、「最近ではもっぱら、コロナ禍をモチーフにしているんですかって聞かれますよ」と笑っていらっしゃいましたけどね(笑)

でもそれは『デデデデ』に限ったことではなく、エヴァーグリーンな傑作はそういうものだと思うんです。最近『寄生獣』(岩明均、講談社)や『アイアムアヒーロー』花沢健吾、小学館)を読み返していて、現実社会が似たような状況に陥った時に、人々がどういう行動やリアクションをとるのかってことが、まるで予言でもしたかのように的確に描かれていて驚愕しました。才能ある作家さんは、いつの時代も変わらない人間の習性や、人間の持つ根源的な性質に対しての観察眼が鋭いんでしょうね。

だからコロナが起きれば、コロナをモチーフに描いているように見えるし、3.11直後ならば、それを描いているように見える。そのことが、いつの時代にも通じる作品であることを証明していると思います。

――編集者としてアドバイスしたことはありますか?

茂木 自分が『デデデデ』を立ち上げる時にチャレンジしたかったことは、『ソラニン』『プンプン』という傑作で確立された「浅野いにお」作品の幅を、より広げたいということでした。

僕は週刊「少年サンデー」出身で、高橋留美子先生を担当させていただいていたこともあって「漫画はキャラクターがすべてである」という教えが根底にあるんです。

だから浅野さんに唯一注文したのは、「ソラニン、プンプンの登場人物は主役も脇役も一人残らず『浅野いにお』の分身だと思う。でも次の作品では、そこを超えた強力なキャラクターを一人作って、そのキャラクターを中心に回してほしい」ということでした。その結果かどうかはわかりませんが、1話目のネームを読んで「おんたん」(編集部注:主人公のひとり、中川凰蘭)というキャラクターと出会った時は「これだっ!」と思いましたね。

――そういわれると門出は確かに今までの浅野さんの作品にいたキャラクターですね。「おんたん」の存在は作品のイメージに大きなインパクトを与えている。

茂木 喋り方も特徴的ですよね。現代の女子高生の「一般的な喋り方」ではないので、リアリティーがあるかないかでいえば、ないと思うんですが(笑)、キャラクターとしてハマってますよね。逆に変にリアリティーを出そうとして「マジ卍(まんじ)!」とか言わせちゃうと、すぐに古く、ダサくなってしまうだろうし(笑)。

『デデデデ』は1巻が出た時に調べたらメーン読者が10代後半で、浅野さんの原画展なんかをやっても、未だにお客さんは若い子がほとんどなんですよね。

『ソラニン』を描いていた20代の頃ならまだしも、キャリアも長くなってきた中で、自分よりもかなり若い層を狙ってそこに届かせることは なかなかできることではないので、本当にすごいなと思いますし『デデデデ』は『ソラニン』や『プンプン』に比べて一番グッズ化が多かった作品でもあるんです(上記写真参照)。そういう意味で「キャラクターものにして欲しい」という僕の当初の要望もしっかりと叶えてくれていることもすごい(笑)

――「おんたん」と言えば、茂木さんは『デデデデ』の中で最も印象に残る一コマ(下記画像)でもあげていますね。日常と絶望が交錯する屈指の名シーンだと思います。

茂木 親友のキホ(栗原キホ)が死んだ翌日、いつもと同様に明るい「おんたん」を見て、門出がその事実を伝えようとした瞬間のシーンですね。終盤まで読むとこの返答に二重の意味が隠されていたこともわかる仕掛けになっていて、その意味でも非常に印象的な1コマです。本編もスピリッツ誌上では いよいよラスト目前になってきていますが、ぜひとも最後まで読んでいただきたい傑作だと思っています。

黒子として漫画家の作品を世に送り続けるということ

――今の時代におけるマンガ雑誌やマンガ編集者の役割ってなんだと思いますか?

茂木 今ってもう「LINEマンガ」みたいなスマホアプリで、いろんな雑誌の注目作品が指ひとつで読めるようになったじゃないですか。数年前にそういう流れが始まった頃に「マンガ雑誌って、これから先なんの意味があるんだろう?」って悩んだことがあって… でもそういう時代だからこそ、一番大切なのは自分の所属している媒体の「暖簾」を忠実に守ってゆくことだって気づいたんです。自分の場合は「ビッグコミックスピリッツ」という40年続いてる暖簾、即ちブランドなわけですけど。

――どういうきっかけでそう思うに至ったんでしょうか?

僕は中学1年生の頃に「週刊少年ジャンプ」(集英社)を買い始めて、その後「週刊少年サンデー」「週刊ヤングサンデー」「スピリッツ」(小学館) に流れていくという読者体験をしていて、そういう意味で小学館マンガのカラーみたいなものはずっと肌で感じてきたし、ブランド消費者としての自信はあるんです。なんせ当時、親からもらった小遣いなんて1000円程度で、その中から自分が買うべき雑誌を取捨選択しなければいけない。全収入の4分の1をどれに振り分けるかってことですから、その当時の人生における最重要命題ですよ(笑)

で、中1の時に「ジャンプ」をやめたきっかけは今でもはっきり覚えていて、それは女優のグラビアと電車内の吊り広告をやり始めたことなんですよね。

一般的には当時(1996年)、『ドラゴンボール』『幽遊白書』『SLAM DUNK』の3作品が終わったから部数が落ちたって言われています。もちろんその面が大きかったんだと思うんですけど、僕自身は「この3作が終わったって、またこの後、ジャンプならきっと面白い作品が始まるはずだ」って信じて、しばらく買い続けていたんです。でもある号でついに「週刊少年マガジン」(講談社)と同じようにグラビアと車内吊りを始めた時に「ああ、もうジャンプはジャンプじゃなくなったんだ!」って、子供ながらにめちゃくちゃショックを受けて買うのをやめたんです。

で、当時その「マガジン」は『金田一少年の事件簿』『サイコメトラーEIJI』『GTO』などの看板作品が全て実写ドラマ化され大ヒットという「マガジンブランド」が光り輝いていた時代で、それゆえに迷走したジャンプを抜いて雑誌部数も1位になるんですけど、だからこそ そのカラーが苦手だった僕は買わなくて(笑)、結果、「サンデー」「ヤンサン」「スピリッツ」と小学館ブランドのヘビーユーザーになっていったんですけど……

――根っからの小学館ブランド好きなわけですね(笑)

茂木 はい。でも大学時代にその「スピリッツ」も買うのを止めたんです。それもさっきの「ジャンプ」とまったく同じ理由で!スピリッツはそれまでずっと佐久間良一さんの描く果物のキャラクターのイラストが表紙だったんですけど、ある号でグラビアの女の子表紙に切り替わったんですよね。それで「ヤングジャンプ(集英社)や、ヤングマガジン(講談社)の真似するようになったのか…もうこの雑誌はダメだ」と思って、読むのをやめました。

その二つの体験は自分の中で結構な核になっていて。ブランドが好きっていうのは、つまりは「送り手の感覚を信じている」ってことなんです。その送り手が迷ったり、他を真似したりしだしたら、そのブランドを愛していたファンは「裏切られた!」とショックを受けます。僕が大学生の頃に、浜崎あゆみさんが雑誌「ROCKIN’ON JAPAN」(ロッキング・オン)の表紙を飾った時も、周りでちょっとした騒ぎになったんですけど(笑)、それも同じ類の話ですよね。

――スピリッツのブランドっていうのはどういう特徴なんでしょうか?

茂木 個人的にスピリッツのブランドイメージは「青春/モラトリアム」だと思っています。80年代は『めぞん一刻』(高橋留美子、同)、90年代は『東京大学物語』(江川達也、同)、2000年代以降は『アフロ田中』(のりつけ雅春、同)と、その系譜の作品がずっと雑誌の看板作品ですし、「自意識」や「内面語り」が織り込まれた傑作がスピリッツには多い。浅野さんの作品もまさにそうですし、職業マンガである『編集王』(土田世紀、小学館)やスポーツマンガである『ピンポン』(松本大洋、同)においても、モラトリアムをひきずった登場人物がそれを乗り越える展開になっていたりします。

それとギャグ漫画におけるもう一つの軸が『サルでも描けるまんが教室』(相原コージ、竹熊健太郎、同)や、現在も続いている『気まぐれコンセプト』(ホイチョイ・プロダクションズ、同)に見られる「茶化しギャグ」です。

そのずっと培われてきたブランドイメージを自分の中にしっかり持って読者と向き合っていくことが大事だと思うんですけど、やっぱり売れている雑誌や売れているマンガ作品があると、それを表面的に模倣した企画を作ってしまうこともあるんですよね。

でも僕が読者の頃に「ヤンジャン」「ヤンマガ」より売れていない第三勢力である「スピリッツ」を読んでいたのは、そこにしかないカラーがあったからで「スピリッツらしさ」が好きだったからなんです。それを好きな人は世代を超えても居続けると思うし、そこを踏み外したら読者はがっかりして離れます。かつての自分のように。

モスバーガーが一番やっちゃいけないことは、マクドナルドの真似だし「ペヤングソースやきそば」が一番やっちゃいけないことは「日清焼そばU.F.O」の真似なんです。

暖簾を守るとはどういうことか

――とはいえ、ずっと同じような毛色の作品ばかりを掲載し続けるのは保守的だし、読者は飽きてしまうのでは?

茂木 もちろん暖簾を守るというのは、同じことを続けていけばいいということじゃないです。たとえばNHK教育テレビ(Eテレ)の『ねほりんぱほりん』って番組があるじゃないですか。あの番組には元ヤミ金とか、パパ活女子とか顔出ししたくないような事情を抱えた人たちが毎回出てくるので、ともすれば『クレイジージャーニー』(TBS系)や『給与明細』(テレビ東京系)みたいなアウトローな雰囲気の番組になってしまっても本来おかしくないと思うんです。

でも「Eテレといえば人形劇・教育番組」という我々の意識の中にあるブランドイメージをある意味 逆手にとりつつも、その文脈上にしっかり落とし込んで作られている。だから本来なら上品で教育的なEテレからしたらふさわしくないような内容だったはずが、もはやEテレ以外では成立しえない番組としてできあがっています。もともと持っていたブランド文脈を損なわずに、そのブランドが扱うことができるレンジを広げてしまっているのが見事ですよね。

暖簾を守り続けるというのは、旧来のブランドイメージに縛られて時代性を失ってゆくということではなくて、培ってきたブランドイメージと時代性を交錯させて、その時にそのブランドでしかできないことを提示し続けられるかってことだと思うんです。従来のジャンプ主人公のイメージを真正面から裏切ることで、ジャンプブランドを更新し、主人公キャラクターのレンジを広げた『DEATH NOTE』(大場つぐみ・小畑健、集英社)もそうですし、『ガリガリ君 コーンポタージュ味』なんかもそうだと思います。

さっき『ソラニン』が『タッチ』に似ているって話をしたと思うんですけど、あれも良い例ですよね。『タッチ』という小学館的なブランドカラーを決定づけた作品の文脈上に2000年代的な新しい要素が組み込まれた作品として『ソラニン』が存在している。

自分が担当した作品の中では『恋は雨上がりのように』(眉月じゅん、小学館)もスピリッツ伝統の「青春/モラトリアム」の系譜上にある2010年代を代表するスピリッツ作 品だと思います。

――現在、担当されている作品ではどうでしょう?

茂木 今、担当しているのは『異世界失格』(原作・野田宏、作画・若松卓宏、同)という異世界マンガなのですが、これもスピリッツの伝統の「茶化しギャグ」のブランドカラーが入っています。

死にたがりの文豪が異世界に転生するというストーリーなんですが、主人公はそもそも生きたくないから勇者にもなりたくないし、チート能力も何ひとつ持っていない。でも、生前から女にモテる人だったから女にはモテます。これは「なんの取柄もなかった主人公が勇者として転生し、チート能力を手にして、それがゆえに女にモテる」っていう異世界モノのテンプレートへの茶化しなんですよね。

――流行のジャンルを取り入れながらも、その中でカラーを提示しているということですね

茂木 萌えマンガ、グルメマンガ、異世界マンガなど、時代に応じて流行りのネタやジャンルはその都度出てくると思うんですが、当該ジャンルのその時 一番売れている作品をただ模倣しても仕方ないというか、あくまで「スピリッツというブランドでやるのであれば、どういう風に料理するべきなのか」という解答を提示できないとやる意味がない、と自分は思うんです。

ブランドが一番危うくなるのは、ジャンルとしては流行っているけど、別にどこに載っていても変わらなそうなマンガや、その雑誌らしさが見えないマンガばかりが載っている時だと思います。その瞬間は多少売れるかもしれないけど、やはり根っこがないだけに、ずっとうちのブランドを愛してくれた読者をがっかりさせてしまうだけでなく「この雑誌で描きたい」と思ってくれる作家さんも来なくなってしまう。

スピリッツで描きたいと投稿してきてくれる新人作家さんにとっても「浅野いにお先生が描いてる雑誌なので応募しました!」みたいに、たいていはその雑誌のブランドカラーを体現している作家さんの存在が強力な引力になっているんですね。つまりは読者だけでなく描き手の側も、ブランドイメージをちゃんと感じ取れる媒体に魅力を感じるということだと思うんです。

「ハルタ」(KADOKAWA エンターブレイン)なんて正にそうですよね。雑誌の部数だけでいえば「ジャンプ」の足元にも及ばないと思いますけど、『乙嫁語り』の森薫先生が中心にいて、ババーンとブランドイメージを体現されていて、『坂本ですが?』(佐野菜見)『ダンジョン飯』(九井諒子)のような国民的ヒット作も何本も出ている。それらの作品には濃厚な「ハルタカラー」がある。「広く売れること」と「ブランドカラーを維持する」ことが相反する要素ではないと思い知らされます。

スピリッツも40年という長い間続いてこられたのは、これまでスピリッツが提示してきたブランドに価値を見出してくれた読者の方や、作家さんが居続けてくれたからです。

なので新しいマンガを送り出すことで、そのブランドイメージを忠実に守ってゆくことは、この媒体に属している編集者としての自分の責務です。せっかくこれだけ長く掲げてこられた暖簾があるのなら、そこを強みとして生かしてゆくべきだし、雑誌がどこも苦しい時代だからこそ、どこにも出せない色、即ちレーベルカラーをしっかりと持っているか、それを継承し続けてゆけるかが昔以上に重要になっていると感じています。

(構成=菅谷仁/編集部、月見あいす/ライター・イラストレーター)

●茂木俊輔(もてき・しゅんすけ)

2004年小学館入社。「週刊少年サンデー」に配属の後、2010年より「ビッグコミックスピリッツ」在籍。主な立ち上げ担当作に『恋は雨上がりのように』『デデデデ』『お酒は夫婦になってから』『人魚姫のごめんねごはん』『おかゆネコ』『境界のRINNE』など。現在は『異世界失格』『栄一』を担当。

『異世界失格第4集』絶賛発売中

玉川上水で心中に失敗し異世界転生した とある文豪は、チートに溺れる”恥の多い”転生者たちをネタに小説「異世界失格」を書き始める――