上場廃止の東芝、世界的に画期的な新電池を開発か…レアメタル使用低減に成功

東芝がレアメタルを使用しない画期的なリチウムイオン二次電池の開発に成功したのかと一部で話題を呼んでいる。実際にはニッケルは含有量は少ないものの使用されているためレアメタルフリーではないが、生産国の偏りや近年の需要拡大による大幅な価格変動、将来的な調達難の懸念があるコバルトは使用しない。よって、電池の低コスト化と安定供給が期待できる。また、リチウムイオン二次電池の5V級高電位正極で課題となっているガス発生の抑制にも成功し、耐久性の向上や急速充電なども実現。EV(電気自動車)をはじめ幅広い用途への適用が期待され、世界的にみて画期的な発明なのではないかと注目されている。東芝といえば2015年に不正会計問題が発覚し一時は倒産も懸念されるなど経営混乱が続いており、12月には上場廃止となる予定だが、今回の新技術が同社再建のきっかけとなるのか。専門家の見解を交え検証したい。

家庭用から産業用まで幅広い領域でニーズが高まっているリチウムイオン二次電池だが、懸念となっているのが正極材料などに使用されるレアメタルの調達難と価格変動のリスクだ。また、レアメタルのコバルトを使用せず、ニッケルの含有量が少ない高電位正極として注目される「ニッケルマンガン酸化物(LNMO)」は、電解液の酸化分解に伴い多量に発生するガスの影響で電池が膨れたり寿命が短くなるという課題がある。

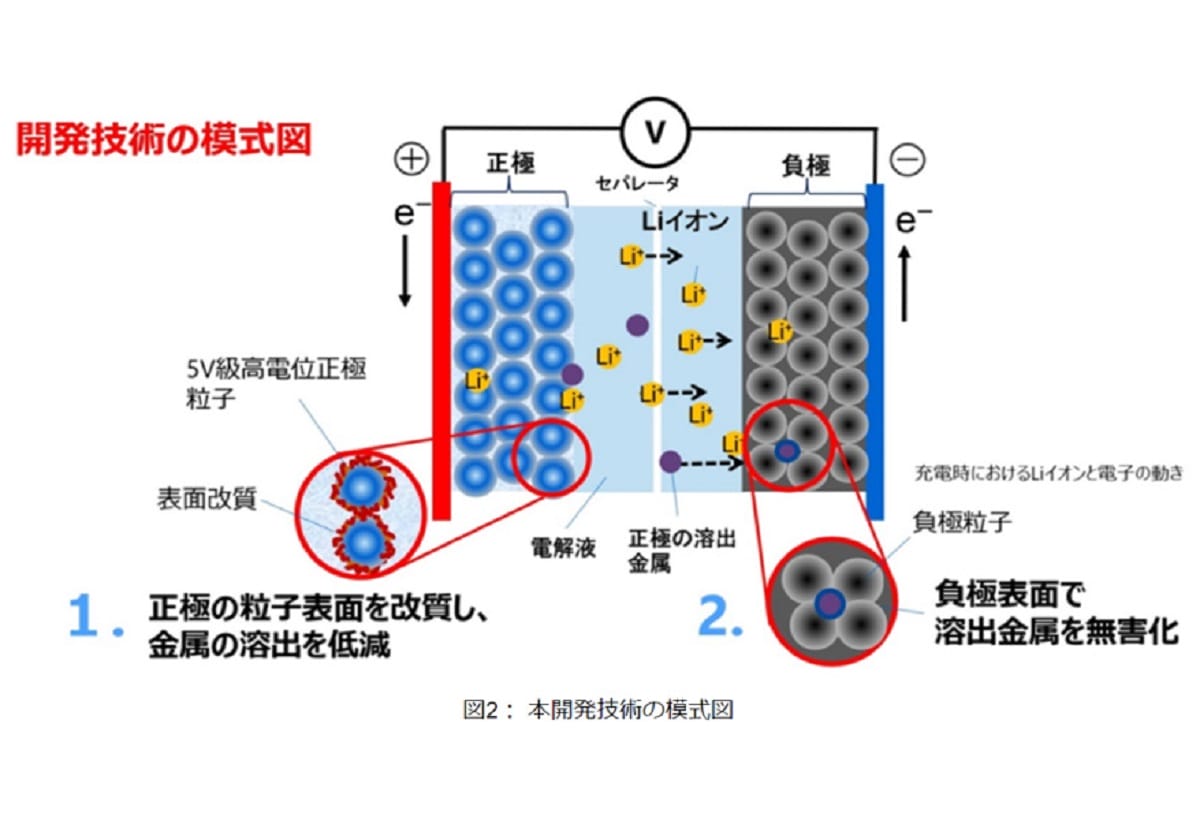

今回、東芝は正極の粒子表面を改質して電解液との反応を抑制する技術に加え、負極表面で溶出イオンを無害化する技術を開発。一般的に広く使用されている電解液を使ってもガスの抑制が可能となり、「3V以上の高電圧、5分間で80%の急速充電性能、充放電を6000回以上繰り返しても初期に対して80%以上の容量を維持する耐久性、および60℃の高温下においても優れた寿命特性」(同社の東芝のニュースリリースより)を実現した。

本電池の実用化のメドは2028年。先行して電動工具や産業機器など小型で高電圧を必要とする用途へ展開し、将来的には車載用途へ展開することを目標としている。

優れている点と懸念材料

東芝といえば2015年に不正会計問題と米原発子会社ウエスチングハウス(WH)による巨額損失が発覚して以降、経営混乱が続いていた。17年には2期連続の債務超過を避けるために6000億円の増資を実施した影響で、引受先となった物言う株主の意向に経営は翻弄された。17年末にはWHに関連し7000億円以上の損失を計上し、経営破綻を回避するために18年には主力事業の一つだった半導体事業を売却。その後、英投資ファンド・CVCキャピタル・パートナーズをはじめ複数社から買収を提案されたが、東芝は応じず。会社の3分割案が発表されたりもしたが、今年、投資ファンド・日本産業パートナーズ(JIP)が率いる連合体によるTOB(株式の公開買い付け)に応じ、上場を廃止するという道を選択した。

そんな東芝が開発したリチウムイオン二次電池の新技術は、同社再建のきっかけとなるのか。国際技術ジャーナリストの津田建二氏はいう。

「コバルトを使わずニッケルの含有量が少ないマンガン酸リチウムの正極材料は日本企業にとって期待できます。貴金属でありレアメタルでもあるコバルトが不要なことは、外国からの輸入が多い日本では重要です。禁輸されるリスクを避けられるからです。

リチウムイオン電池の正極には、コバルト酸リチウム(LiCoO2)やニッケル酸リチウム(LiNiO2)、マンガン酸リチウム(LnMn2O4)などを使います。東芝が開発したのは、マンガン酸リチウムを改良した電池のようです。従来、マンガン酸リチウムでは、正極材料から金属が溶け出すなどの問題がありました。そこで東芝は正極粒子の表面を改質することでその溶融を防ぎ、ガスの発生を抑えました。この点は素晴らしいと思います。

しかし、電池の平均出力電圧は3.15Vしかなく、満充電でも3.5V以下です。これに対してコバルトを使うリチウムイオン電池は4.1Vあるので、EVに使う場合に直列接続して400Vまで上げるのに約100本で済みますが、東芝の電池だと120本程度必要になります。東芝は安全性のより高いSCiBと呼ぶリチウムイオン電池を開発していますが、平均作動電圧が2.4Vとさらに低く、車載ではなかなか採用されていないようです。

東芝は今回開発した電池について、先行応用としては電動工具や産業機器から始め、遠い将来は車載用を目指すと期待しています。しかし実用化は2028年を目指しており、時間がかかりますので、その時点ではEVの勝負がついている可能性があります。やはりリチウムイオン電池の決め手はまだないようです」

(文=Business Journal編集部、協力=津田建二/国際技術ジャーナリスト)