起業家増産計画。グロース思考のサーチファンドが日本再生のカギになる

起業について、どのようなイメージを持っていますか? VCからの出資を受け、新たなサービス創出を目指す、ハードルが高いことのように感じている方は多いはずです。実は現在、起業の方法にサーチファンドを活用した起業という選択肢が生まれはじめています。

前職でソウルドアウト株式会社をデジタルホールディングスの子会社として立ち上げ、社長としてプライム上場を実現した荻原猛氏。その実績や体験を背景に、サーチファンド「株式会社ロケットスター」を創設し、代表取締役社長CEOに就任しました。今回はサーチファンドの仕組みを活かしたロケットスターの未来展望について、サーチファンドの仕組みなどとともに語っていただきました。

日本は起業後進国 起業家不足が起こす弊害とは

——荻原さんがサーチファンドの特徴に着目し、ロケットスターのような仕組みが必要だと考えた理由はなんでしょうか?

日本において、起業家の数が少ない、起業したくても起業できる状態の人が少ない、という部分に課題感を持っていたためです。その課題を突破できる方法を考えた結果、ロケットスターの仕組みが生まれました。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構などにもデータとして出ていますが、私は起業家の数の多さは、世の中のダイナミズムや社会のイノベーションを促進する要素の1つであると考えています。起業家が誕生するごとに新しいサービスが増えて便利になり、人々の生活レベル、引いては国そのもののレベルが上がっていきます。本来、起業にはそのような役割があるんですよね。

しかし現状、日本の開業率は低く、イギリスやフランスでの開業率13%前後と比べ10ポイント近くも離されていることが確認できます。

一方で廃業率も低い傾向があります。救済策などが多く、小規模でも存続しやすい環境が影響しているのかもしれません。それは良い施策ではありますが、一方で起業数が社会の豊かさと因果関係があるのならば、本来取るべき方法は小規模での延命よりも起業数を増やすことが大切なのではないか、と思っています。

起業のリスクや障壁を取り除けるような、新たな起業方法を生みだすことで起業家の増加や社会全体の成長に貢献できれば、そんなに嬉しいことはありません。

——起業家を増やす、という目的に対してファンドという方法をとったのはなぜでしょうか?

多くの投資家から資金を調達するファンドという仕組みを活用すれば、より多くの企業を買収し、多くの起業家を生み出すことが可能になるからです。より大きな規模で展開したいため、ファンドの仕組みを活用しました。

もちろんファンド化せずにロケットスターが自前のキャッシュで企業を100%子会社として買収するという方法もあります。ですがその場合、成功時のリターンは大きいかもしれませんが、資金が限定的なので買収する企業の数に限りが出てしまいます。起業家の数が少なく、規模が小さくなってしまうのは理念と整合しないため選択しませんでした。

「この人を社長に」を前提にした投資、サーチファンド

——サーチファンドであるロケットスターは広い意味でPE(プライベート・エクイティ)に属するとのことですが、PEがVC(ベンチャー・キャピタル)とどう違うのか教えてください。

どちらも、投資家からお金を預かり、それを企業に投資するファンド事業であるものの、PEとVCの大きな違いとしては3つあります。

1つ目は、投資先企業のステージです。VCはスタートアップ企業への投資が中心ですが、PEは成熟企業に対して投資することがほとんどですね。

2つ目は、投資額に対する割合です。VCは複数のファンドが数%ずつ、乗合のような形で出資を行いますが、PEは過半数(51%)以上出資して経営権を取得することがほとんどです。

3つ目の違いは売却先である出口です。VCはIPO(新規公開株式)などをメインに据え、PEは買収後さらに他の企業に売却することが多いです。

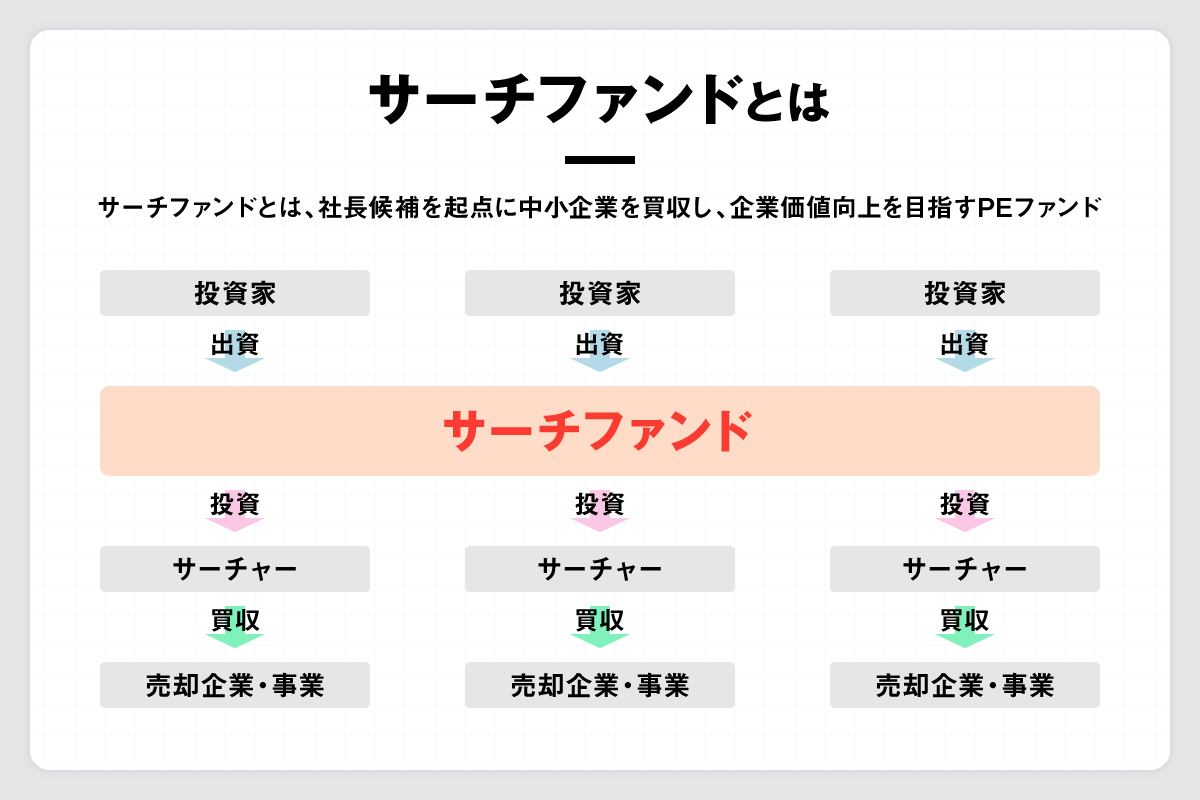

——PEの中にサーチファンドと呼ばれる投資方法があり、ロケットスターはこの仕組みを採用したファンドですよね。サーチファンドは通常のPEとはどう違うのでしょうか?

投資の入り口に特徴があると思います。最初に経営者から探すのか、もしくは売却先企業を探すのか、という部分が大きく違います。PEはまず、企業の買収を決めてから「誰に社長をやってもらうか」を決めていきます。サーチファンドの場合は逆で、サーチャーと呼ばれる社長を決めてから「この人が企業価値を伸ばしていけそうな企業はどこかな」という観点で企業を買収しにいきます。

PEは、ファンドに対して無限責任を持つGPが一から十まで決定していくのに対して、サーチファンドはサーチャーを中心に据えて、GP側でどうサポートしていくかという考え方のもとで投資、運営するという仕組みです。またサーチファンドでは、先ほどVCとPEの違いで話した売却先でユニークな点があります。それはサーチャーに売却するという方法です。

MBO(マネジメントバイアウト)を用いてサーチャー自らが経営していた企業を買い取り、オーナー社長として残りの人生を活躍していく、という道を開くこともできます。このMBOに興味を持ち、サーチャーを希望する方も多いです。オーナー社長になれるという強烈なインパクトを理解されている方にとってはサーチファンドは魅力に感じると思います。このようにサーチャー側の選択肢の広さも、サーチファンドの面白さの1つですね。

——「この人を社長に」と決定してから買収する企業を選択する、という方法をどうやって成り立たせているのでしょうか? 買収対象が見つからない、という事態も想像できます。

この問題を解決する一つが買収する企業のサイズ感ですね。サーチファンドが買収の対象としているのは、いわゆる中小企業です。多くの場合、PEは営業利益が10億円ほど出ているような中堅規模の企業の買収を行うのですが、サーチファンドはそれよりも規模が小さい企業を選択肢としています。そうすることによって、選択できる企業の絶対数が一気に多くなりますよね。

サーチャーとの親和性を加味した結果、積極的な売却意思がなかった企業でも、この方であれば!ということで買収に合意するというパターンがあるのもサーチファンドの特徴です。サーチャー自らが、企業に対してアプローチする、ダイレクトソーシングという方法もあります。

ロケットスターが「グロース」にこだわるワケ

——ロケットスターがこれまでのサーチファンドと違うポイントを教えてください。

大きく違うのは、成り立ちですかね。サーチファンドは金融事業なので、金融会社の出身者の方々で構成されていたり、金融会社の子会社であったりすることがほとんどだと思います。一方、ロケットスターは自らが「企業をグロースさせた」という経験を持つ事業会社出身者で構成されています。

また、通常のサーチファンドは「買う・伸ばす・売る」の要素のうち、「安く買う」「高く売る」といった部分を重要視することが多いと思いますが、我々は自分たちの事業経験を活かし、「伸ばす」ことに重点を置いています。企業の成長にこだわることが特徴です。こうした思想に共感し、出資する方の多くが事業会社出身の方や事業会社の経営者である点も、ロケットスターの特徴といえるかもしれません。

——先ほど、サーチファンドはサーチャーに対するサポート体制があるというお話がありましたが、ロケットスターのサポート体制で特徴的な部分はありますか?

サポート体制としての特徴は大きく、

メンターによる経営のサポート

トップライン向上のための営業サポート

企業価値を上げる管理サポート

この3つがあります。社長は日々意思決定を迫られることが多く、プレッシャーも大きいポジションです。とくに、これまで企業のトップとして動いた経験がないというサーチャーであればなおさらです。そこに対して、出資者を含めた経営経験豊富なメンターからのアドバイスを受けられる仕組みを整えています。メンターの存在によって意思決定の精度が上がったり、新しいマネジメント手法に気づくことがあったりと、業績に対してさまざまなプラス要素が生まれます。

MBOのスキームなどに対しても、メンターからのアドバイスなどができるようになればと思っていますね。トップライン向上のサポートとは、おもに営業支援やデジタルマーケティング施策の提供です。我々が事業会社で経験したことを活かし、成長戦略にフォーカスし、売上拡大に貢献するサポートをできればと思っていますね。特に私は営業組織の構築やデジタルマーケの仕組み作りが大好きですし得意な領域です。

3つ目の管理サポートで行うのは、管理部門の強化です。サーチャーが社長として事業に専念できるよう、低コストで運営できる管理部門の仕組みを提供します。管理体制が整っていない企業は信頼性が低く、いよいよ売却するぞ!と思っても売却先の企業に二の足を踏まれてしまうことがあります。このように、管理部門は企業価値に大きく影響する部分なのです。上場前の企業が管理部門を強化しはじめるのも、こうした理由があります。

このように、グロースと管理部門、両輪をサポートしていくことが我々のサポートの特徴といえるかもしれません。

ロケットスターがサーチャー・投資家・企業の三者にもたらすメリット

——サーチャーにとって、ロケットスターでキャリアをスタートさせることは、非常にメリットが大きいように感じます。サポート以外にもメリットがあれば教えてください。

そうですね、これはサーチファンド全般のメリットにもなりますが「起業を考えている方が抱える根本課題」にアプローチできることがメリットかもしれません。それは金銭的なリスクと能力に対する懸念です。

一般的に起業には、収入や貯蓄の大幅な減少や事業成功の不確実性など、金銭に関わるリスクが付きまといます。例えば家族がいるなど様々な理由で起業に踏み出せない人が多い。しかし「やってみたい、自信はある」という方は多いのですよね。そういうグロース体験をされている方も多いですから。そこでロケットスターの場合は、サーチャーに対して、現状の給与とほぼ同等の報酬を保証しています。この方法によって、起業したい方々の金銭的なリスクを大幅に軽減できると思っています。

また「自分は起業家向きではない」と考えている方もいます。それは0→1をイメージしているからだと思います。サーチファンドの場合は、M&Aして起業するというM&A起業ですから、今ある事業や組織を持った上で改善成長させていくことがミッションです。

起業にはアントレプレナーシップ(新しく事業を創造・興す力)が不可欠であると思われがちですが、そういった部分だけが経営者の資質として重要なわけではありません。すでに形があるものを改善して伸ばしていける能力もまた、経営者として活躍できる資質です。

このような方々が、金銭的なリスクを最小限に、得意分野で経営に挑戦しやすいという部分はサーチファンドおよびロケットスターの大きなメリットですね。

——投資家にはどのようなメリットがありますか?

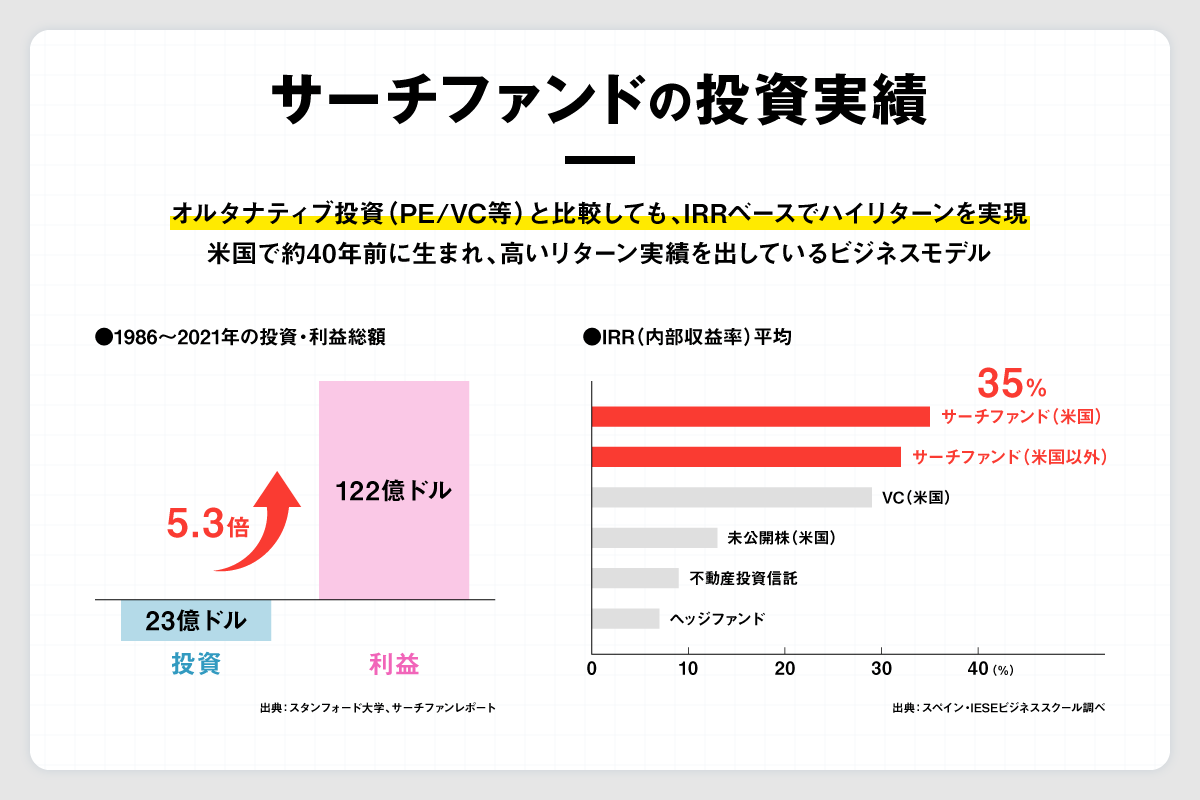

通常のPEやVCに比べて、高いリターン実績を出していることが、サーチファンドに投資するメリットですね。これは、スペインのIESEビジネススクールのファクトデータで示されています。

サーチファンドのパフォーマンスが高くなる要因はいくつかあると思っています。まだ仮説ですが、一つは企業規模が小さいことが挙げられます。たとえば、100億円規模の企業が10億円成長しても成長率は10%ですが、1億円規模の企業が2億円に成長すれば200%の成長率です。成長時のインパクトが大きくなることで、高いリターンとなります。

また、主にVCが投資するスタートアップ企業との違いもあります。先行投資などで赤字を計上しながら事業を進めることが少なくありません。そうやって新市場を掴み、Jカーブを形成していくのがスタートアップだと思いますが、一方でサーチファンドはすでにビジネスモデルが確立されて収益が上がっている場合が多く、赤字を大きく掘るということがあまりないため、業績がマイナスに転じるリスクが少ないのも要因ですね。

もう一つはアニマルスピリッツかな、と。先ほど話したようにMBOの仕組みを利用することもできるため「一定の成果を上げればオーナー社長になれる」という目標が、企業の成長を後押ししている部分もあるのではないでしょうか。

——買収される会社にとってのメリットはどうでしょうか?

新たな経営者が入り、ロケットスターの経営サポートが入ることで、再成長が実現できる可能性がある、と考えています。中小企業においてはIT導入やDX化、AI活用が限定的になってしまっている場合もありますし、人脈に頼った営業先の開拓にはやはり限界がきます。こうした幾つかの原因に対してアプローチし、適切に支援や投資を行うことで企業の再成長を促すことにつながります。そうなればきっと、残る社員の皆さんの喜ぶ顔、取引先さんの安心感も得られますし、そしてご自身で育て上げた会社が継続的に成長し賞賛される姿を見るのはめちゃくちゃ嬉しいことだと思います。良き決断をしたな、と人から言われるだけではなく、自分でも納得感が高まると思います。

多くの業界で燻る中小企業を再成長させたい

——サーチファンドの仕組みを活用し、今後ロケットスターを通してどのような未来を創出したいと考えていますか?

まずは、M&A起業という新たな挑戦の場を創りたいですね。未来を担う起業家が多数活躍するという新しい時代の礎を築いていきたいです。金銭的リスクが小さく、サポートを受けながら経営力を磨き、最終的にオーナー社長になれる可能性も秘めているという仕組みは、私としてはかなり「クール」であり、意義のあることだと感じています。ゆくゆくはこのファンド規模を2号、3号と拡大し1000億円規模のファンドに成長させることで、日本に多くの起業家を生み出していきたいですね。

また、「起業家のチーム化」も理想として持っています。起業家が増えて、起業家同士が経営に関する知見や経験をシェアし合う環境の創出につながれば、事業の失敗確率が下がり、中小企業の底上げが可能になるのではないでしょうか。EO(Entrepreneurs’ Organization)やIB(INNOVATION BASE)などにも刺激を受け、そう考えるようになりました。

またロケットスターの仕組みによって、中小企業が再成長し、内需にとどまらず世界に出ていける企業、外需を稼げる中小企業を多く輩出できれば、日本のビジネスそのものの成長にもつながっていくと考えています。

——見据える未来に向けて、今後の展開を教えてください。

規模を拡大するためには、金融機関との連携や投資領域の拡大も行っていかなければいけないと考えています。これがまだ未着手でほとんど出来ていません。金融機関の皆さまと徐々に対話を開始して、良い形で連携していきたいと思っています。

またもう一つの課題としては、我々は同じ業界の事業会社出身者で構成されているため、得意分野の範囲内でしか投資の展開ができていません。今後、ファンドの規模を拡大させていくことにともなって、投資対象の業界も広げていく必要があります。そういう意味では各業界の専門的な知識を持った人材の確保にも力を入れて仲間集めもしていきたいです。それらを実現して、さまざまな業界に多く存在している中小企業の成長に寄与していきたいですね。

これらを肉付けして更に完成度を高めて、理念の実現に邁進していきたいと思います。

*

「経営力さえあれば、企業は必ず再成長できることを証明したい」と話す荻原さん。日本において、サーチファンドのビジネスモデルが確立されるかどうかは、グロース思考という独自性を貫くロケットスターがカギを握っているといっても過言ではありません。

M&AやMBOなど、リターンの出口を探る“金融”としての観点だけでなく、起業家を増やし、日本全体を活性化するという理想を掲げるロケットスターの今後の動向に、期待が膨らみます。

(文=Business Journal編集部)

※本稿はPR記事です