すべての病気を予防したい…AIが“見えない体の変化”を捉える、次世代ヘルスケア

●この記事のポイント

・株式会社Taomicsは、網羅的な生体情報(オミックス情報)を用いた人間の健康状態・疾患シミュレーション AI モデルの研究、開発及び販売を目的としたベンチャー企業

・オミックス情報を含む健康ビッグデータを収集し解析するプラットフォームを構築し、様々な病気を先行して発見し制御する先制医療の社会実装を目指している

山梨大学が2020年から始めた大学発ベンチャー認定制度の第5号企業に認定され、早1年。株式会社Taomicsでは、オミックスと呼ばれる網羅的な生体分子情報と独自のAIを組み合わせることで、人間の健康状態や疾患の進行をデジタル空間上でシミュレーションするプラットフォームの開発に取り組んでいる。

早期の実用化及びマネタイズに向けた意気込みを、同社創業者で代表取締役の大岡忠生・山梨大学医学部社会医学講座 准教授に聞いた。

目次

「全ての病気を予防したい」勇気を持って選んだ研究者の道

――まずは先生のご経歴をお聞かせください。先生は医師免許をお持ちですが、臨床の医師ではなく予防医療の研究者を志したのはいつ頃でしょうか。

大岡 私は2015年に山梨大学の医学部を卒業し、2017年に大学病院で初期臨床研修を終えています。このとき、ほとんどの同期は臨床医として後期研修に臨む中、私は予防医療の研究室に入局して研究者の道に進むことを決めました。私は医学生のときから、ほとんどの病気は予防すれば治るのに、なぜ予防医療に身を捧げる医師が少ないのかと疑問を持っていました。病院での研修を始めてもその疑問は消えるどころか強くなっていき、研修を終えたときに、日本の予防医療・母子保健研究の大家である山梨大学医学部社会医学講座の山縣然太朗教授のもとを訪れ、「すべての病気を予防できるシステムが作りたいです」と言って同講座に入局し、気づくと予防医療の研究者を志していました。

――Taomicsで開発中のモデルはAIを活用しています。医師であったにもかかわらず、AIの知見はいつ獲得されたのでしょうか。

大岡 研究者の道を選んだ2017年当時は、ディープラーニングが脚光を浴び始めていて、今後予防医学の研究に携わるうえで、統計学や機械学習などのビッグデータを扱う知識や経験が重要になってくるであろうことは容易に予想がつきました。そこで、どうせ学ぶならしっかりしたところで考え、日本の統計研究の中核である統計数理研究所に通い始め、多くの先生方にご指導を頂きながら統計や疫学の学びを深めていきました。同研究所では疾患予測AIについての公募研究のチームリーダーを2年間務め、そこでの研究を基に糖尿病の予測AIモデルの研究で博士号を取得したのが2019年です。

――そのあとハーバード大学にも行かれていますね。

大岡 たまたま同僚が紹介してくれた記事に、ハーバード大学医学部で当時准教授(現在は教授)をされていた長谷川耕平先生の寄稿がありました。そこには、AI・機械学習と疫学、そしてオミックス情報を融合させることで疾患の病態の背景にあるメカニズムを解明していくSystems Epidemiologyの概念について紹介されており、「自分はここで学ぶしかない」と直感しました。すぐに長谷川先生に直接連絡し、オンラインでの面談を申し込みんだところ許諾頂き、長谷川先生には自分が今までやってきたこと、研究への興味、自分の想いや熱意を全て伝えました。すると、ボスであるDr. Carlos Camargo Jrに僕のことを紹介頂き、幸いにもぜひ研究室に来てほしいという話になりました。そうして、晴れてハーバード大学医学部・マサチューセッツ総合病院のリサーチフェローとして赴任することになりました。

ここで、遠隔での研究連携も含めると約3年間、オミックス情報とAI・疫学を組み合わせることでアレルギー疾患の病態を解明する研究に従事しました。これが、私とオミックスとの出会いでした。いままでの研究では、主に健康診断や医療カルテのデータから疾患や状態を予測するAIを開発していましたが、あまり高い精度が出ず、通常の医療過程で得られる情報のみでは疾患の個人差まで表現することはできないというジレンマがありました。ハーバードの研究室では、オミックス情報を活用することで、一人ひとりのheterogeneity(いわゆる個人差)まで考慮した疾患の予防法を同定する研究をしており、これは人間の健康状態を精緻に表現するに当たってオミックス情報が必須であることを示していました。この状況を踏まえ、これからAIが発展していく時代で、オミックス情報が確実に今後の医療の中心になっていくと確信しました。

ハーバードの研究室で過ごした約3年間で、オミックスとAIに関連した論文(共著を含む)を60本ほど出版しました。オミックスの中には、遺伝子、タンパク質、代謝物、腸内細菌など様々なレイヤーのデータがあるのですが、留学中にほぼ全ての種類のデータを扱い、多種多様な情報を統合して解析・解釈する技術を身につけました。ハーバードではアレルギー・呼吸器疾患を中心に研究を行ってきましたが、オミックスの研究自体はあらゆる病気に応用が可能であり、特に生活習慣病の進行はオミックス情報でかなり正確に表現することができるといわれています。

しかし、生活習慣病の進行を正確に表現するには、疾患を発症していない大勢の健康な人達からもオミックス情報を取得しなくてはなりません。その点で日本は、詳細な健康診断や人間ドックをほぼすべての成人に対して毎年行っている世界で唯一の国であり、健常者からオミックス情報を経時的に取得できるシステムは、世界において日本の保健医療の仕組みの上でしか作れないだろうと考えました。

そこで、オミックス情報を用いて生活習慣病の進行を正確に表現し、全ての生活習慣病を制御できるようにするための研究を行う予算を取得するために、留学中に政府のプロジェクトに対して何件も申請をしていました。運よく、2023年中に3件の大型プロジェクトの予算を通すことができたので、2023年で留学は終了とし2024年からこれらのプロジェクトを始動するため日本に帰ることを決意しました。ハーバードの研究チームリーダーからは、給与を出すのでスタッフとして残ってくれないかと言われましたが、日本でしかできない研究を行うために帰国しなければいけないとお伝えし、2024年初めに日本に帰国しました。

日本に帰国した後は自身の研究室を開き、さっそく研究に着手しました。具体的には、糖尿病予備軍の健常者を215人集め、3カ月ごとにオミックス検査と詳細な代謝検査を行うとともに、後述のTaohealthアプリを通して毎日の詳細な生活行動や活動量を網羅的に収集しました。これらの網羅的なデータに対してAIで統合解析を行うことで、どのオミックス情報が人間の代謝状態を表現するのか、さらにどのような生活行動がオミックス情報や代謝状態を変化させるのかについて特定し、コンピュータ上で代謝状態を精緻にシミュレーションできるモデルの開発を現在も進めています。

大学発ベンチャーの枠組みで起業

――会社を設立しようと思ったきっかけは?

大岡 ハーバードにいたときから、日本の保健医療の仕組みを使って世界最大の経時的なオミックス・IoTデータベースを作れば、次世代の医療情報基盤を日本が総取りすることができるだろうと考えていました。しかし、そのデータベースを作り上げ、世界中の医療や健康を促進するサービスを提供できるようにするには、アカデミアだけではなくビジネスの世界に向き合い、継続的にお金を生むエコシステムを構築しなければいけません。それを実現するためには、私が今まで行ってきた研究を大規模に発展させて社会実装する「ビジネスの舞台」がなくてはならない。そう考え、帰国後すぐに株式会社Taomicsの立ち上げを行いました。

――とんとん拍子で山梨大学発ベンチャーの第5例目に認定され、先日はG-STARTUP(将来的に日本を代表する企業へ成長することが期待されるスタートアップ)の10社にも選出されました。

大岡 正直、私一人だったらここまでうまくはいかなかったと思います。ハーバードに赴任している際に、連続起業家である高頭博志との運命的な出会いがあったからこそ、Taomicsはここまでの勢いを持つことができました。高頭は、自身が立ち上げた広告アドテク企業であるMomentum社をKDDIに売却し、米国シアトルで新たな事業を立ち上げていたところでした。同じくシアトルには、私の古くからの友人であるMicrosoft本社のHealth FuturesチームのPrincipal Researcherである臼山直人氏がおり、たまたま彼が仕事の関係で高頭に出会い、私のことを高頭に紹介してくれたことが出会いのはじまりでした。そして、なんと私たち3人は、横浜にあった小さな塾に一緒に通っていた小学生からの同級生でした。小学生ぶりに偶然3人がアメリカで再会する形となり、なんだか運命や使命のようなものを感じましたね。そうして高頭に私が考えているビジョンを話したところ大変共感してもらい、そのままぜひ一緒に事業を立ち上げようという話になり、帰国後一緒にTaomicsを立ち上げました。

彼は現在も米国にいながら、弊社のファウンダーとしての役割も担ってくれています。特に事業運営や資金調達面、ビジネスモデルに関して、全く経験のない私にもしびれを切らさずいつも適切なステップを示してくれて、事業を拡大させていくうえで本当に頼りにさせてもらっています。これまでもそうですし、これからも彼の力がTaomicsには欠かせないものになると考えています。

――現在はまだ御社の健康管理システムは開発途上段階にあり、正式な製品の供給は始まっていません。実際に供給を開始できる段階になったら、どのような形での展開を想定されていますか。

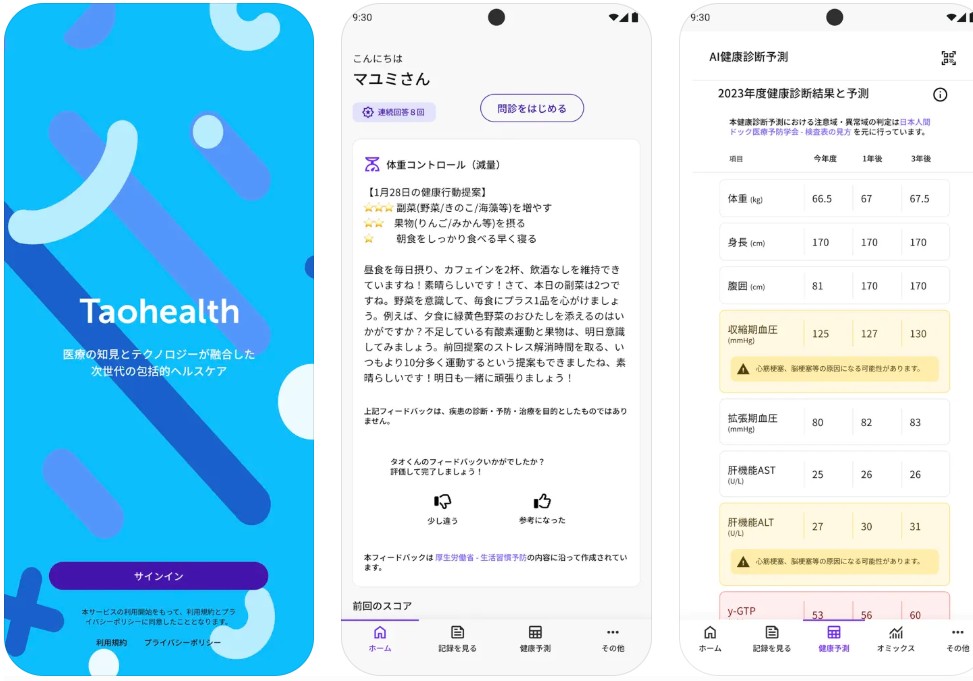

大岡 米国から帰国する前の2023年から、内閣府が所管するAMEDのプロジェクトの代表者として、Taohealthというアプリケーションの開発を進めて来ました。これは既存のヘルスケアアプリとはちょっと違って、医学研究に組み込むことのできるレベルでユーザーの多種多様な健康情報を蓄積し、ユーザーは自ら蓄積した情報をAIに読み込まることで個別の健康を最適化する提案を受けることができます。これからオミックス情報を導入して、アプリ上に個人の健康状態のコピーを作り上げて制御可能にすることが最大の目標で、現在はアプリに組み込むオミックス検査キットも並行して開発しています。

正式な製品の供給化は来年以降になると思いますが、その後の展開は2通り考えています。1つは健康な人たちへの供給で、個人が自らの健康情報を容易に蓄積でき、そのデータとAIを使うことで自身の健康が勝手に最適化・最大化されるプラットフォームとしての展開を考えています。これを実現するために、現在の身体の情報を正確に再現するオミックス検査(開発中)と、日常のあらゆる健康関連情報が医療レベルで集積されるTaohealthアプリの開発を進めています。アプリ上に自身の健康情報が自動的に蓄積され、AIコーチが蓄積された全ての健康データを考慮して、自分に最適かつ実践しやすい健康提案をタイムリーにしてくれる。そんな新しい健康管理の形を、誰もが活用できる未来を目指して開発を進めています。

そして、もう一つの展開は、医療現場での治療のバイオマーカーとしての活用です。これまでの医療は、病気という概念を土台に行われてきました。しかし、元々病気という概念は人間が名付けたものであり、なんらかの検査値や症状が出ている一点の人間の健康状態にすぎません。そうではなく、人間の「健康状態の移ろい」自体をオミックスで再現して、そもそも症状が出ない形に身体を最適化していく。この人間の健康状態の変化を表現する手段が今まではなかったのですが、私たちが開発しているオミックス検査とAIモデルを組み合わせることで、現在の健康状態を正確に定義することで投薬や治療を個別最適化できる可能性があります。

ただ実際のところ、健康な人たちも病気の人たちもやるべきことは変わらず、「個人の健康状態を再現し、最適化されるように制御する」ということが全てです。そして、この最適化をする方法というのは医療だけではありません。食品やサプリ、保険や製薬など、健康に関わるあらゆる領域において、個人の健康に対する影響は最適化されるべきです。私たちのプラットフォームを用いることで、医療エビデンスに基づいて自身に最適な食品・サプリ・薬品・保険などを選べる仕組みを用意し、実社会でその活用例を提示していくことが今後のビジネス展開において重要だと考えています。

――いまでも、企業や自治体が実施している健康診断で判定がでて、ああしなさい、こうしなさいと言ってくれますが、それとは次元の違うことをお考えだということですね。

大岡 そのとおりです。現状の健康診断は、単一の検査値をもとに一律のアドバイスをする「画一的な評価」にとどまっています。しかし、人間の健康状態はもっと複雑で、日々変化するものであり、本来であれば個人ごとに最適化された評価と提案が必要です。私たちTaomicsは、その課題に正面から挑みます。オミックス検査とIoTデバイス、AIを組み合わせることで、これまで見えなかった“体質の個人差”や“微細な代謝の変化”までを可視化し、個別化医療・予防医療の基盤を作りあげます。そしてこれを実現できるのは、まさに日本だけなのです。なぜなら、国民の誰もが毎年健康診断を受けられる国は基本的に世界で日本しかありません。これが約50年前から続いているわけで、日本人は毎年健診を受けることが当たり前だと思っています。この希少な保健医療システムと健康診断を受け入れる国民性を活用し、オミックス検査やTaohealthアプリを既存の健康診断に付け加える形を作ることで、日本は“世界一の先制医療(先に病気を制する医療)プラットフォーム”を提供する国家となり、真に人々の健康寿命を延ばすことができると考えています。

今後の展望と海外展開

――直近で社会実装していく具体的なイメージはありますか。

大岡 私たちは現在、地元の自治体・山梨大学医学部・複数の大手企業と連携し、オミックス情報を活用した介護・医療費の最適化に関する実証実験を進めています。具体的には、自治体の住民を対象に経時的なオミックス検査、さらにIoTデバイスやTaohealthアプリを導入することで、対象住民のあらゆる健康データを網羅的に蓄積・統合します。これによって、対象住民全員の健康・代謝状態をデジタル空間上で再現する「デジタルツインモデル」をクラウド上に構築します。

このモデルによって、地域の住民の健康・代謝状態が、日常の中でどのように変化しているかという“基盤となるヘルスケアデータ”を構築することができます。さらに追加でいくつかの別の住民グループを作って、異なる健康介入(運動、栄養、入浴など)を行い、その前後でオミックス情報を取得し比較することにより、各介入の効果が身体にどう反映されるのかを客観的に可視化します。

最終的には、得られたデータを自治体が保有する介護・医療費のデータベースと突合させることで、それぞれの介入がどれだけ健康状態を改善し、医療・介護費の削減に貢献したのかを、医療経済学の研究者とともに定量的に明らかにしていきます。このモデルにより、個人の将来の健康状態の変化と、それに伴う介護・医療費の変化を高精度に予測し、発症前にどのような個別介入をすれば医療・介護コストが抑えられるか提案することができます。今後はこのアプローチを、企業の健康経営、保険システムの設計、さらには自治体のまちづくり政策にも応用し、個と社会の両方で健康を制御最適化していく時代をつくっていきたいと考えています。

――海外展開はお考えですか。

大岡 もちろん考えており、Taomicsのサービスが全世界の医療の基盤になることを目指しています。ただ、私たちが輸出したいのは単なる検査キットやアプリといった“製品”ではなく、”健康管理エコシステム”そのものです。日本は、全成人が毎年健康診断を受け、かつ医療制度とデータインフラが整っているという、世界に類を見ない環境を持っています。ここにオミックス、AI、IoTを融合させることで、予防から治療、そして介護に至るまで、すべてを“個別最適化”できるモデルが日本でこそ成立します。

このモデルを確立し、標準化した上で、各国の医療体制や文化に応じてローカライズすることで、世界中の人々にも「自分の体の未来を自分でデザインできる」健康社会を提供できると考えています。Taomicsがこれらの取り組みを通して世界最大のオミックス・IoTデータベースを作り上げることで全く新しい医療のパラダイムを提供し、「すべての病気を予防できる社会」、そして「誰もが一生健康で幸せに過ごせる未来」を実現していきたいと考えています。

――ありがとうございました。

(取材=UNICORN JOURNAL編集部、文=伊藤歩/金融ジャーナリスト)