なぜ「イオンの奇跡」は起きたのか…豪雨冠水にも耐えたイオンモール フエの設計

●この記事のポイント

・2025年秋の記録的豪雨で周囲が冠水する中、イオンモール フエだけが無傷だった背景には、過去40年の洪水データを基に地盤を約1.3m嵩上げする「逆算型」防災設計があった。

・雨水貯留槽をあえて設けず、敷地全体の嵩上げと止水板による二重防壁に資源を集中。自社防衛と地域排水の両立を図る戦略的な“引き算”が、都市全体の混乱を防いだ。

・災害時には避難スペースや電気・水・Wi-Fiを提供し、食料供給も継続。商業施設を超えた「生活インフラ」として機能した対応が、「安全な砦」としてのブランド評価を決定づけた。

2025年秋、ベトナム中部フエを襲った記録的な豪雨は、この歴史都市の風景を一変させた。数日間にわたる降り止まない雨により、街の主要な道路は川と化し、住宅地や商店街は茶色の濁流に沈んだ。停電と断水が広がり、人々の不安が頂点に達していたその時、SNS上で一つの光景が爆発的に拡散された。

「イオンモール フエだけが、全く水に浸かっていない」――。

周囲の住宅が軒下まで冠水するなか、煌々と明かりを灯し、整然とした駐車場を維持して屹立する巨大なモール。その姿は現地で「安全な砦」「現代の城」と称賛され、日本でも「#イオンの奇跡」がトレンド入りした。しかし、これは決して偶然がもたらした奇跡ではない。そこには、日本で数十年にわたり自然災害と向き合ってきた企業が、アジアの過酷な自然条件を前提に再構築した「逆算型」の設計思想があった。

●目次

- 過去40年のデータと「1.3m」の執念

- 戦略的「引き算」が守った地域のエコシステム

- アジア・ローカライズされた「日本型BCP」の進化

- 商業施設から「生活インフラ」への昇華

- ブランド価値を決定づけた「非常時の実装力」

過去40年のデータと「1.3m」の執念

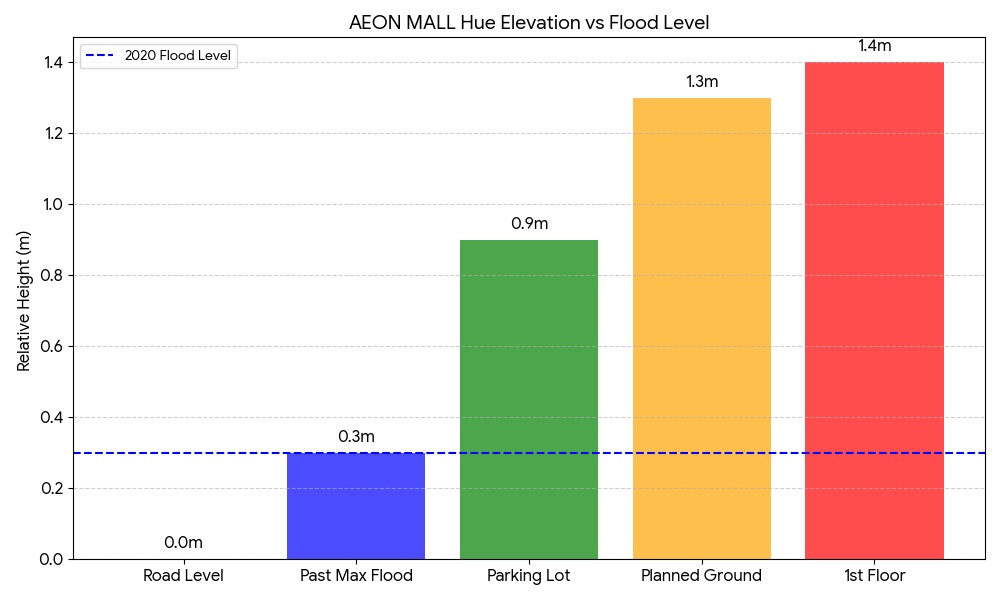

イオンモール フエの防災設計は、建物が建つ数年前の「土地の記憶」を辿ることから始まった。同社は現地の建設局やユネスコの文献を精査し、現存する約40年分の洪水データを収集。その中で最大規模であった2020年10月の洪水水位を全てのベンチマークとした。

特筆すべきは、現在の状況だけでなく「将来の都市化リスク」を計算に入れている点だ。都市開発が進めば、かつて雨水を吸い込んでいた地面はアスファルトで覆われ、雨水の流出量は必然的に増加する。この「将来的な排水負荷の増大」を予測し、同社は造成前の地盤高から約1.3mもの嵩上げを実施した。

その結果、周辺道路の平均レベルに対し、駐車場は90cm(過去洪水位から+60cm)、建物1階の床レベルは1.4m(過去洪水位から+1.1m)高く設定された(上図参照)。この「物理的な隔離」こそが、周囲が浸水してもモール内へ一滴の雨水も侵入させなかった最大の要因である。

戦略的「引き算」が守った地域のエコシステム

現代の防災設計において、設備を「足す」こと以上に重要なのは、その土地の特性に合わせた「取捨選択」である。イオンモール フエでは、日本で一般的な「雨水貯留槽」の設置を検討の末、あえて見送っている。

一見、逆説的に思えるこの判断には冷徹な合理性がある。想定される降雨量と周辺地域の排水能力を精査した結果、自社敷地内で一時的に貯留しても、地域全体の洪水リスク低減には寄与しないと判断したためだ。

その代わりにリソースを集中させたのが、「2重の物理防壁」だ。敷地全体の嵩上げに加え、顧客入口や地下スロープには止水板を設置し、雨水の侵入を物理的に完封する体制を整えた。また、行政の指導に従い、指定された放流先へ確実に排水を接続することで、地域インフラを混乱させない設計を徹底した。これは、自社を守るだけでなく、街全体の排水計画の一部として機能するという「公器」としての意思決定であった。

アジア・ローカライズされた「日本型BCP」の進化

イオンモールのBCP(事業継続計画)は、日本の地震・台風対策を通じて蓄積された知見を基盤としている。しかし、それをそのままベトナムに持ち込むことはしなかった。

ベトナムにおける主要リスクは「洪水・停電・断水」の3点に集約される。しかし、近年の世界的な異常気象により、ベトナム中部から北部沿岸部では台風の上陸頻度が急増している。この変化を捉え、同社は昨年から「台風」を第4の主要リスクに位置づけ、対策範囲を即座に拡大した。

途上国における都市インフラの脆弱性を前提とし、現地では一般的でない、いわば「過剰」ともいえるレベルの対策をあえて講じる。例えば、停電や断水が起きても営業を継続できる独自のバックアップ基準を設けるなど、現地の事情に即した「工夫」が不可欠なのである。

商業施設から「生活インフラ」への昇華

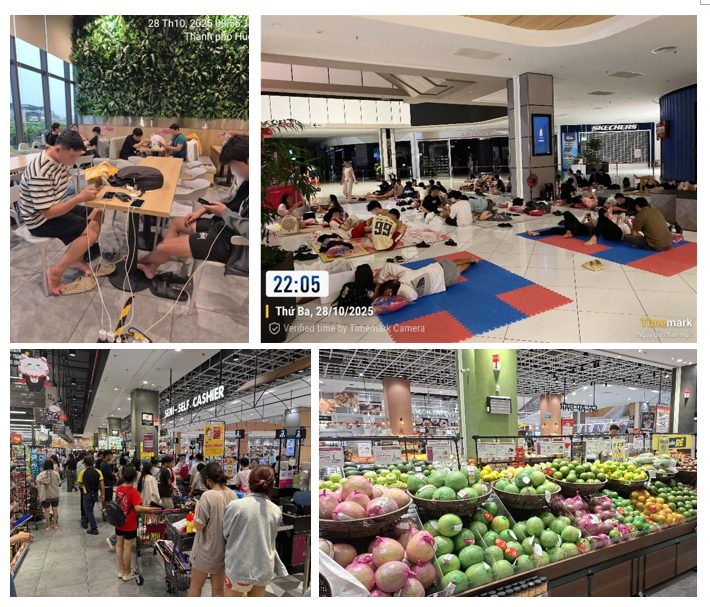

今回の水害において、イオンモール フエが果たした役割は単なる小売業の枠を遥かに超えていた。

「地域が困難に直面している時こそ、安心して過ごせる場所を提供すべき」という経営思想に基づき、同社は館内のイベント広場である「アプリコットコート」などを避難スペースとして開放した。多くの住宅が浸水し、安全な場所を求めていた住民に対し、電気、水道水、そしてWi-Fiを無料で提供したのである。

さらに、総合スーパー(GMS)は水害下でも営業を続け、食料や生活必需品を途切れさせることなく供給し続けた。スマートフォンの充電スペースを求めて集まった人々にとって、そこは単なるショッピングモールではなく、生命を繋ぐ「ライフライン」そのものであった。

ブランド価値を決定づけた「非常時の実装力」

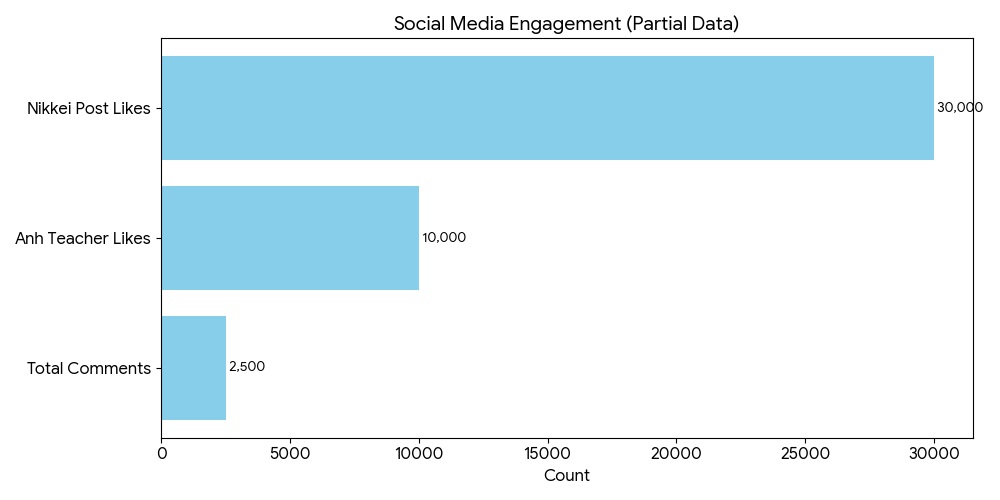

この対応に対するSNS上の反響は、大きかった。2025年10月末からの約1カ月間で、Facebookを中心としたポジティブなリアクションの総数が約76万件に達したほどだ。

現地では「イオンだけが安全だった」「助かった、ありがとう」といった感謝の声が相次ぎ、報道機関や一般ユーザーによる称賛コメントは約2,500件寄せられた。ベトナム人教師のAnh先生(@Vvlessonanh350)による称賛ツイートは1万件以上の「いいね」を獲得し、日本経済新聞の記事にも3万件超の「いいね」が集まるなど、その評価は国境を超えて広がった。

「安全な砦」という評価は、平時の利便性や価格競争力ではなく、地域の危機に際していかに「頼れる存在」であり続けたかという「非常時の実装力」によって勝ち取られたものである。

イオンモール フエが沈まなかった理由は、単なる土木技術の高さではない。「商業施設は地域インフラである」という思想を、設計段階からのリスクを踏まえた投資と徹底したデータ主義で貫き通した結果である。

気候変動が常態化し、自然災害の激甚化が進むアジア市場において、真に「強い企業」の定義が変わりつつある。それは売上の規模ではなく、有事の際に「地域を支え、止まらない強さ」を持つことである。イオンモール フエの事例は、日本の技術と誠実さが、アジアの課題解決にどう貢献できるかを示す、新たなグローバル展開のスタンダードとなるだろう。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)