地域の医療機関の再編が世間の関心を集めている。

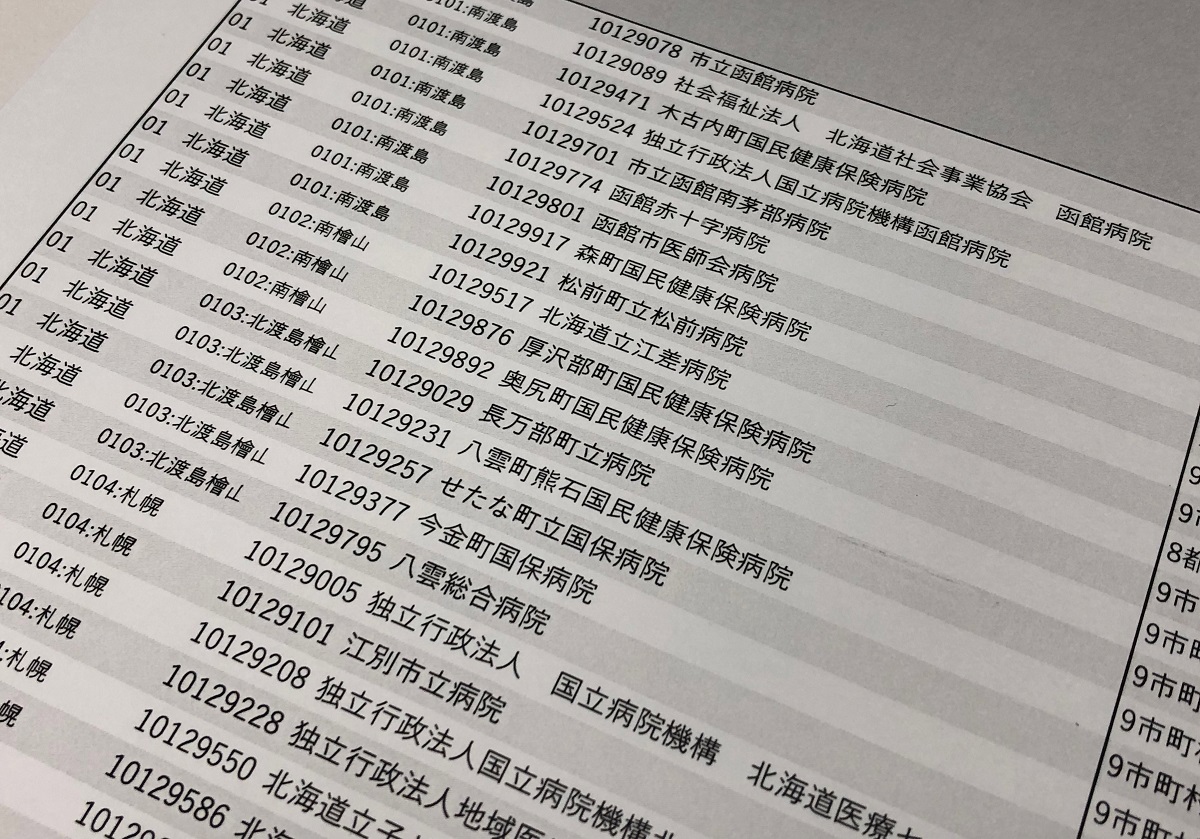

9月26日、厚労省は「再編統合について特に議論が必要」な病院として、424の病院の実名を挙げた。これは、市町村などが運営する公立病院と日本赤十字社などが経営する公的病院の約4分の1に相当する。再編統合を勧められた病院をもつ自治体は、一斉に反発した。県内の5病院がリストに挙がった富山県の石井隆一知事は、10月1日の記者会見で、「乱暴なやり方。形式的な物差しに当てはめるのはいかがなものか」と批判し、仁坂吉伸・和歌山県知事は「厚労省はやり過ぎだ。余計なお世話だと思う」と発言した。

これはもっともな指摘だろう。事前の相談もなく、厚労省が地域の病院の統廃合を決めるなど、常軌を逸している。厚労省も、このような批判は堪えたようだ。その後、「病院が将来担うべき役割や必要な規模の縮小、機能分化の方向性を機械的に決めるものではない」と弁明した。

ただ、これは方便にすぎないだろう。知事が批判をしたところで、厚労省の基本的な方向性は変わらない。なぜなら、厚労省は地域の病院を統廃合することで、医療費が抑制できるという前提に立っているからだ。このことはメディアも、そのまま報じており、この前提を疑問視する人はいない。

私は、厚労省の前提自体が間違っていると考えている。厚労省の議論で問題なのは、国民の医療費負担と病院が抱えるコストを区別していない点だ。国民医療費は患者数と診療単価のかけ算で決まる。国民医療費を減らすには、患者数を減らすか、単価を下げるしかない。患者数を減らすのは容易ではない。本来、疾病予防を強化し、病気を減らすべきだが、それは難しい。

厚労省がやってきたのは、健康保険からの免責だ。健康保険でリハビリができる日数を減らしたり、在宅医療推進という名目で長期の入院を減らしたりしてきたのは、その典型だ。厚労省は、有効性が証明されたすべての治療は国民皆保険でカバーしているという前提に立っているので、前者の場合では「リハビリは一定期間を超えて続けても効果がない」と主張し、後者の場合では「高齢者は病院ではなく住み慣れた自宅で闘病生活や終末期を送ることを希望している」と主張してきた。前者は医学的に適切でなく、後者は患者の価値観の問題で、一律に押しつけるべきでない。

本来、国民皆保険を維持するためには、国民の負担を上げるか、保険給付を免責するしかなく、それは国民の判断だと国民に正確に状況を説明しなければならなかったが、そのような対応はとらなかった。

医療提供者サイドの視点で議論

もう一つの診療単価の抑制は、日本医師会の圧力もあり、開業医に関しては政治的に難しいが、それ以外の分野では積極的に推し進めてきた。

例えば、人工透析の場合、医療機関が技術料として受け取る「人工腎臓点数」は2008年には2267点(1点は10円)だったのが、現在は2100点(大規模クリニックの場合)に減額されている。「外来医学管理料」も2008年の2305点から2250点だ。厚労省は政治的に力がない、つまり族議員から批判されることがないところを削っているという点で情けないが、いずれの施策もわが国の現状を鑑みればやむを得ない。この点について、厚労省だけを責めるべきではない。

ただ、今回は違う。地方都市の病院が統合・閉鎖されても、患者数は減らない。診療単価は変わらないから、国民医療費は変わらない。これは誰が考えてもわかる自明の理だ。もし、この政策で医療費が減るとすれば、病院を受診できない「医療難民」を生み出した場合だけだ。このようなことは誰も望まない。

今回の統合で減るのは病院のコストだ。稼働率の低い病院を統廃合すれば、人件費を含む固定費を圧縮できる。これでメリットを受けるのは患者でなく、病院経営者だ。結局、医療提供者サイドの視点で議論されている。

もちろん、人口減少が続く地方都市の医療コストを誰が負担するかは難しい問題だ。自治体病院の赤字は税金で穴埋めされており、これは国民負担だ。この意味でいかに国民負担を下げるか議論するのは重要だ。

では、国民負担を下げるという点で、今回の議論は適切だったのだろうか。

私が違和感を抱いたのは、自治体病院に交じって、国立病院機構や地域医療機能推進機構(JCHO)などの独立行政法人が含まれていたことだ。前者は仙台西多賀病院、大牟田病院など30病院、後者は登別病院、伊万里松浦病院など18病院が候補に挙がった。国立病院機構は143病院、JCHOは57病院を経営するから、それぞれ20%、32%の病院が統廃合の候補に挙がった。いずれも地方の病院だ。

ただ、このような病院を、自治体が経営する病院と同列に論じてはならない。

まず、地方自治体が経営する病院と比較して規模が大きい。JCHOは「全国に広がる病院群で、ナショナルスケールメリットがあります」(ホームページより)と主張する。もちろん、このなかには地方都市の病院も含まれる。このような病院の経営は大変で、不採算医療もやらねばならない。このため、独立行政法人は、国からの固定資産の委譲や税制などで、さまざまな優遇策を受けている。

例えば、国立病院機構は2004年に独法化した際に、1兆1506億円の現物出資を受けており、法人税などは非課税だ。JCHOも2014年4月、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)を引き継ぐかたちで発足した際、土地・建物は無償で供与され、さらに854億円の政府出資金が提供された。

国立病院機構やJCHOが経営する病院のなかには、都心の一等地に立地するものも存在する。国立病院機構の東京医療センターは目黒区東が丘の駒沢公園周辺、大阪医療センターは大阪市中央区法円坂の大阪城の周辺に存在する。JCHOの場合、東京新宿メディカルセンターは飯田橋駅前、大阪病院は福島駅最寄りだ。このような一等地に位置する病院を無償で譲り受け、税金も減免されるのだから、儲かって当然だ。

このような独立行政法人に統廃合を許すか否かは、その経営状態次第だ。

不可解な統廃合

では、これらの経営はどうなっているだろう。

国立病院機構は、2016年度、17年度を除き、独法化初年度より経常収支は黒字だ。2018年度の黒字は84億円で、独法化の際、7000億円を超えていた有利子負債は、4944億円まで減少した。自己資本比率は31%と低く、借入金月商倍率は6.0倍もあるため、経営は楽ではないが、「個別には不採算の病院もあるが、全体でなんとか維持できているレベル」(上田和朗税理士)だ。都心部であげた利益を地域医療の維持に回していることになる。まさに、今のままがんばってもらいたい状態だ。すぐに地方の病院を統廃合する必要はない。

JCHOの状況はまったく違う。2018年度の財務諸表では、固定資産は3395億円で、資本剰余金は3624億円だ。有利子負債なしの「超優良企業」である。2018年度の経常収益は3725億円で、経常利益40億円、当期純利益22億円だが、納めた金は総額で17億円しかない。この状況で不採算の地方病院を閉鎖すれば、「濡れ手に泡」となる。なんのための独立行政法人かわからない。JCHOは病院を統廃合するのではなく、経営難の地方自治体立の病院を引き継いでもらいたいくらいだ。

筆者が気になるのは、いずれの病院も厚労省が統括していることだ。厚労官僚が天下り、あるいは現役出向している。国立病院機構、JCHOのいずれにおいても、常勤理事5名のうち、3名が厚労省関係者だ。JCHOの場合、理事長の尾身茂氏は元医系技官である。

今回、病院の統廃合を提案した厚労官僚は、彼らの後輩だ。なんらかの相談はあっただろうし、彼らが自治体立病院と独立行政法人をまとめて議論することの問題を認識していなかったとは考えにくい。ところが、この点を追及した記事はほとんどない。筆者が知る限り「AERA」(朝日新聞出版/11月4日号)の『厚労省が「実績乏しい」424公立・公的病院の実名を公表 統廃合は命の切り捨て』と、「選択」(選択出版/11月号)の『いまだ巨大利権の「旧社保庁病院』『「再編統合」を狙う厚労省の思惑』だけだ。

前者の記事では、厚労省幹部が匿名で登場し。「国立病院機構は(中略)厚労省の一部のようなもの。『経営状態がよくない病院はお荷物だから、これを契機に国立病院を再編しないと、機構全体の足を引っ張る』という認識が省内にあります」とコメントしている。これが本音だろう。

後者の記事は、JCHOを扱っているが、この記事ではJCHOの前身の主体は社会保険庁病院であることを強調している。そして「(社会保険庁の)体質は容易には変わらない」と批判する。その証左として、前身の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)時代の2012年決算で、運営する51病院すべてで、総額118億円の杜撰な会計処理が行われていたことを紹介している。私には、今回のやり方にも同じような雰囲気を感じる。

今回の地方の病院の統廃合は、あまりにお粗末だ。厚労省視点ではなく、国民視点で見直すべきである。

(文=上昌広/特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長)