首都圏のタワーマンションがパタリと売れなくなった…一時、契約率3割の記録的低水準

「Gettyimages」より

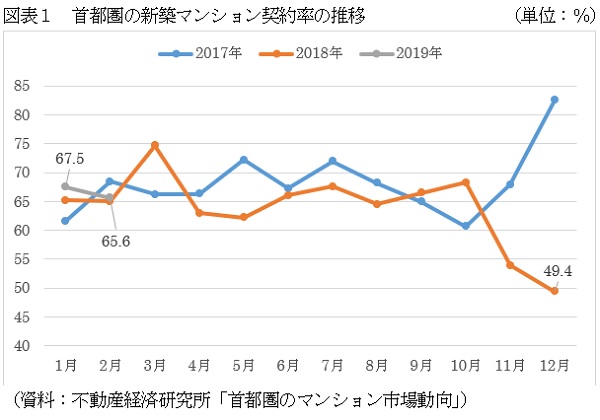

「Gettyimages」より首都圏の新築マンションが売れません。民間調査機関の不動産経済研究所では、毎月、その月に発売された新築マンションのうち何%が売れたかを示す契約率を調査しています。70%が好不調のボーダーラインといわれていますが、図表1にあるように首都圏ではこのところ70%を切る厳しい状態が続いています。

バブル崩壊時以来の契約率50%割れも

2017年はそれでもまだ70%台を維持する月が少なくなかったのですが、2018年に入ると3月に一度70%を超えて以来、2019年2月まで11カ月連続して70%割れが続いています。わけても、2018年12月には49.4%と、1991年のバブル崩壊時以来という50%割れを記録しました。

その売行き悪化の象徴が超高層マンションです。20階建て以上の超高層マンションは、眺望がいいことやステータス感もある上、駅前再開発の好立地や人気の高い湾岸エリアなどに建設されることが多いこともあって、極めて高い人気を得てきました。超高層マンションを売り出せば即日完売が続き、首都圏全体の契約率が70%のときでも、超高層だけは80%、90%と高い契約率を誇ったものです。

ところが、その超高層マンションが売れません。首都圏全体の契約率が49.4%まで下がった2018年12月には31.4%という記録的な低さになりました。その後も1月は59.2%、2月が50.4%と低空飛行を続けています。

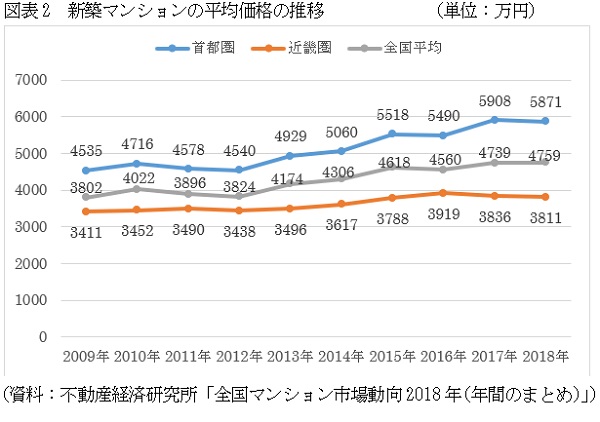

近畿圏の3倍近い勢いで上がり続けてきた

なぜ、こんなに売れなくなったのか――理由は簡単です。高くなり過ぎたのです。

首都圏がこれほど厳しい状態に陥っているのに対して、近畿圏は比較的順調です。やはり不動産経済研究所の調査によると、近畿圏の新築マンションの契約率はこのところ70%超をキープしています。2018年3月に67.3%と70%割れを記録して以来、常に70%超をキープ、2019年2月も75.8%でした。

なぜ、近畿圏は順調なのか、その理由も簡単です。価格が安定しているからです。

図表2をご覧ください。これは首都圏と近畿圏の新築マンションの平均価格の推移をグラフ化したものです。首都圏は2012年の4540万円を底に右肩上がりになって、2018年の平均は5871万円、6年間で29.3%も上がっています。

それに対して、近畿圏は2012年が3438万円で、2018年は3811万円です。6年間の上昇率は10.8%で、首都圏の上昇率の3分の1程度にとどまります。その差が、契約率に反映されているといっていいでしょう。

新築一戸建ての価格はほとんど横ばい

いまひとつ、新築一戸建て、いわゆる建売住宅の価格動向をみてみましょう。図表3をご覧ください。

これは首都圏新築マンションと、首都圏新築一戸建ての平均価格をグラフ化したものです。新築一戸建て(1)は10区画以上の比較的規模の大きい建売住宅で、主に大手不動産、大手住宅メーカーなどが手がけています。それに対して、新築一戸建て(2)は中堅ビルダーやパワービルダーと呼ばれる大量供給を行っているメーカーなどが主な対象です。

特に、新築一戸建て(2)と新築マンションの価格動向の違いは一目瞭然です。新築マンションが右肩上がりのカーブで、6年間で19.2%も上がっているのに対して、新築一戸建て(2)はほとんど横ばいです。6年間でわずかに1.5%しか上がっていません。

初めてのマイホームを考える人たちの多くは、予算との兼ね合いで、さまざまな住宅形態を検討するものです。マンションがいいのか、一戸建てがいいのか、はたまた新築か中古かと、取捨選択を行い、最終的に現実的に取得可能な形態に落ち着きます。

その際、予算との兼ね合いから真っ先にはじかれるのが、高くなり過ぎた新築マンションということになります。新築マンションの契約率が低い水準にとどまっているのには理由があるのです。

東京の新築マンションの年収倍率は13.26倍

では、どうすればいいのか――理想の形態でいえば、景気が急回復して年収が大幅にアップ、一般の会社員などでも買えるようになることですが、それは当面期待できないでしょう。そうなると、残るのは価格の引下げです。平均的な会社員でも買えるような水準に価格を下げるしかありません。

民間調査機関の東京カンテイでは、70平方メートルの新築マンションを年収の何倍で買えるかを示す年収倍率の調査を行っています。その2017年の平均は7.81倍でした。年収の7倍以上出さないと買えないのですから、なかなか厳しい数字ですが、これが首都圏になると、11.01倍に跳ね上がり、東京都は13.26倍という気の遠くなりそうな数字です。年収の13倍以上の現金を蓄えるのはほとんど現実的ではありませんから、その多くは住宅ローンでまかなうしかありません。その高額のローンを組むためには一定の年収が必要になります。

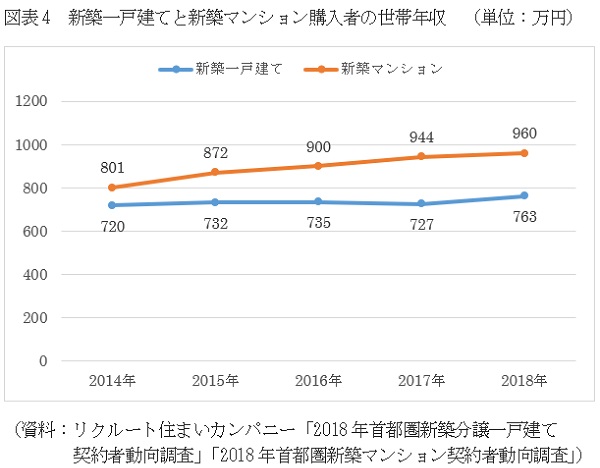

実際、リクルート住まいカンパニーが、首都圏で新築マンション、新築一戸建てを買った人たちの平均年収を調べたところ、図表4のようになっています。

新築マンションは年収1000万円台が条件に

2014年には新築マンションの平均が801万円で、新築一戸建てが720万円でした。両者の差は100万円以下だったのですが、2018年には新築マンションが960万円と1000万円台に乗せようかという水準で、一戸建ては763万円でした。両者には200万円近い差が付いています。

これは首都圏の平均ですから、なかでも価格が最も高い東京都で買った人だけに限るともっと高くなるはずです。当然、平均年収は1000万円を超えているでしょう。

そのため、夫婦どちらかだけの収入では手が届かないため、共働きの割合が高まります。リクルート住まいカンパニーの調査では、首都圏で新築マンションを買った人たちの57.3%が共働きでした。2001年には35.4%だったものが、2009年には44.6%と40%台に乗せ、2014年には53.2%と50%台に到達、そして2018年には57.3%まで増えました。

ほとんど共働きでないと買えないという異常な事態といわざるを得ません。もちろん、北欧のように、出産・育児・子育てなどの環境が充実した国ならいいのですが、日本ではまだまだ女性の負担が大きく、共働きでの取得をさらに増やしていくのには限度があるのではないでしょうか。

買いやすい価格まで価格を下げる必要がある

そう考えると、契約率を回復させ、新築マンション市場の活況を取り戻すためには、価格を下げるしかありません。それも、本欄の2月21日号でお伝えしたように、専有面積を圧縮したり、仕様・設備のグレードを落とすようなかたちでの値下げではなく、企業努力によって下げていく必要があります。

消費者が納得できるようなかたちで価格を引き下げて、無理なくとまでもいわなくとも、多少の無理をすれば買えるようなところまで到達すれば、契約率が回復し、市況も安定するでしょう。

そのためには、少なくとも市場が堅調に推移している近畿圏の価格上昇率程度に引き下げる必要があるでしょう。図表2で見たように、この6年間で首都圏の新築マンションは29.3%も上がっているのに対して、近畿圏の上昇率は10.8%にとどまっています。2012年の4540万円に対して、10%の上昇率だと5000万円ほどということになります。

現実には2018年の平均は5871万円ですから、17%ほど下げないと売れないのではないかということです。簡単ではありませんし、時間もかかるでしょうが、大手による寡占化が進みつつあるなかだけに、大手不動産会社にぜひ一考していただきたいところです。

(文=山下和之/住宅ジャーナリスト)