安倍政権下、100万人超の“不本意”非正規社員が正社員に登用…「非正規増加=悪」の嘘

アベノミクス失敗の裏づけとされる非正規雇用の拡大

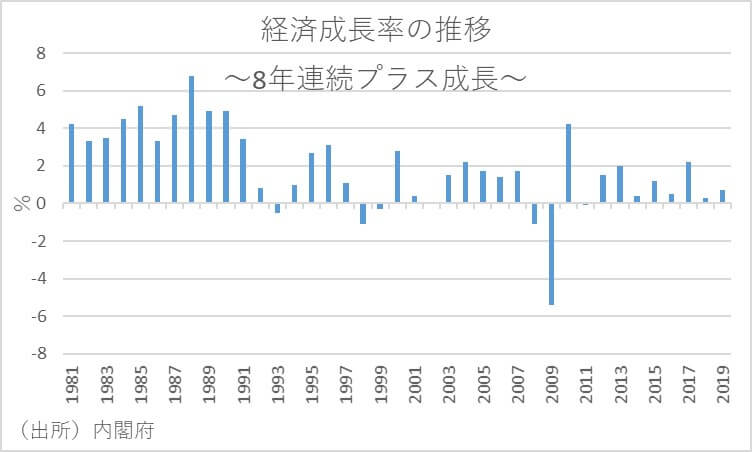

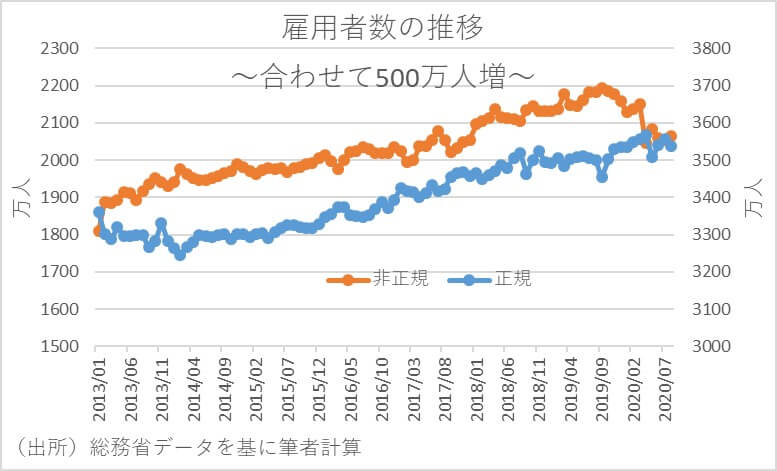

アベノミクス下における日本経済は、2018年10月まで景気回復が続いてきた。暦年ベースで見れば、日本経済は2012年から2019年まで8年連続でプラス成長を続けた。また、雇用者数は2012年末から2019年末にかけて500万人以上増加し、コロナショック前の2019年までは雇用情勢も好転してきた。しかし、その増加の多くが非正規雇用者であることを理由に、アベノミクスの成果を批判する向きもある。

ただ、非正規雇用者にも職に就いたさまざまな理由があることからすれば、非正規雇用者が増加した背景には、失業者の減少というマクロ経済的に評価できる側面もあると考えられる。そこで本稿では、非正規雇用者の増加を理由別に分解し、今後の政策対応について考えてみたい。

非正規雇用と正規雇用の増加

統計がさかのぼれる2013年1月以降の正規・非正規の従業員・職員数に独自の季節調整をかけて推移を見ると、2019年末にかけて正規が+175万人に対して、非正規が+349万人の増加となる。

正規・非正規それぞれの推移の特徴としては、非正規はアベノミクス始動直後の2013年初頭から大きく増えた。そして、2回目の消費増税となる2019年10月から減少に転じている。一方の正規で見れば、2014年3月にようやく増加に転じ、コロナショック後の2020年4月まで増加基調を維持していることがわかる。

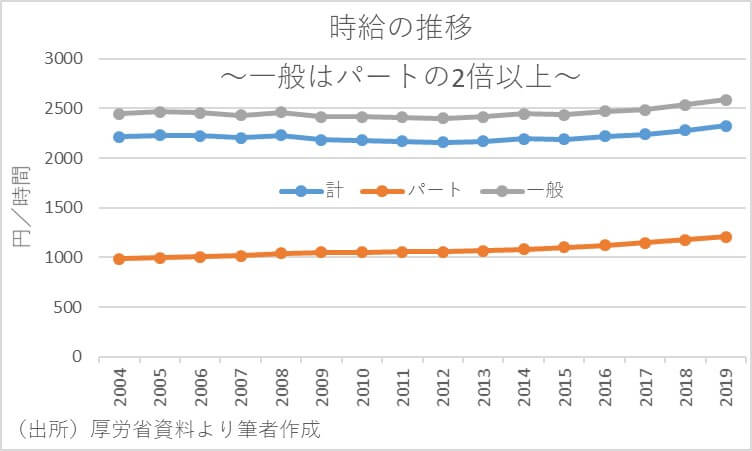

この背景には、正規の賃金水準が高いことや、解雇規制が厳しいことなどから、企業側からすれば非正規のほうが採用しやすいといったことがある。実際、厚生労働省の毎月勤労統計を基に一般労働者とパートタイム労働者の時給を算出して比較すると、2019年度時点で一般労働者が2,584円に対して、パートタイム労働者はその半分以下の1,208円となっている。

こうしたことから、平均時給の低い非正規雇用がより多く増加していることが、平均賃金の低下の一因となっていることがわかる。

問題なのは不本意非正規

しかし、非正規雇用の増加の判断には注意が必要だ。非正規雇用の変化を判断する場合、非正規雇用となった主な理由別に見ると、評価も変わってくる可能性が高い。

非正規雇用は確かに人件費が安く、コロナショック後のように不況に陥った時にリストラされやすい。ただ、都合のよい時間に働くことができ、家事や育児、介護等と両立しやすいといったメリットもある。実際に増加することが良くない非正規雇用とは、本当は正規雇用されたいが、仕方なく非正規で働いている人たちだろう。従って、非正規雇用の変化の総数ではなく、理由別の非正規雇用に着目し、非正規雇用の変化を見ることができれば、より正確な判断が可能となる。

特に、非正規雇用の変化を判断するには、「正規の職員・従業員の仕事がない」が理由の非正規雇用が重要であり、自ら進んで非正規で雇用されている人数の増加であれば、必ずしも非正規雇用の増加は悪いものではないと思われる。非正規でも進んで働けば、家計の可処分所得にはプラスに作用する。従って、本意の非正規と不本意の非正規に分けて計測することは非常に重要といえよう。

アベノミクスで不本意非正規は100万人以上減少

そこで、実際に現職の雇用形態についた主な理由別非正規の職員・従業員数を調べてみた。結果は以下のとおりである。主な理由としては、「自分の都合のよい時間に働きたい」「家計の補助・学費等を得たい」「家事・育児・介護等と両立しやすい」「通勤時間が短い」「専門的な技能等をいかせる」「正規の職員・従業員の仕事がない」「その他」の7項目に分かれる。そこで、この7項目に分けて非正規雇用の変化を見た。

下図は、主な理由別の非正規雇用者数を時系列で見たものである。アベノミクス以降の局面をこの区分けで見ると、確かにアベノミクス以降も非正規雇用者数は増えているが、肝心の「正規の職員・従業員の仕事がない」は、2019年までに100万人以上減っていることがわかる。これは、正社員の増加を加味すれば、100万人以上の不本意非正規労働者が正社員になることができたことを意味している。

また、大きく増加している理由を見れば、「自分の都合の良い時間に働きたい」が最も多く200万人近く増えているが、「家事・育児・介護と両立しやすい」も70万人以上増えていることがわかる。そして何よりも、全体の非正規雇用者のうち、不本意で非正規となっている従業員の割合が高くないことが重要だ。

つまり、2019年時点での非正規労働者2165万人のうち不本意で非正規となっている労働者は236万人であり、理由を無視して非正規労働者数の増加のみで判断すると、労働市場の改善の判断を誤ってしまうことになりかねない。

このように、アベノミクス以降の非正規労働者数が拡大した背景には、自分の都合のよい時間に働きたい労働者が増えたことがあり、むしろ正規の職員・従業員の仕事がないから仕方なく非正規で働く職員・従業員は100万人以上減ったことがある。このように、経済指標の表面だけのデータを基に経済状況を判断しようとすると、経済政策の判断を誤る可能性があり、多くの国民が経済成長の恩恵を受けられなくなる可能性がある。従って、政府は表面上の非正規労働者数の変化に左右されることなく、不本意非正規労働者を減少させ、家計全体の購買力を高める政策を最優先すべきだろう。

(文=永濱利廣/第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト)