大阪地下鉄、88年目の岐路…都市近代化と一体化した地下鉄建設、民営化後の課題

大阪市の地下鉄は、昭和8年(1933)に現在の御堂筋線梅田仮駅~心斎橋間を開業した。今年で88年目、米寿ということになる。開業当時、梅田駅は本駅が未完成で、手前の北行き線の上にホームが設置されて1線だけの仮駅での開業となった。開業の当日は、午後3時からの運行開始であったが、午後11時の最終までに6万5000人が詰め掛けるという盛況振りであった。

大阪市営地下鉄の民営化

大阪市の地下鉄は、平成30年に民営化され、現在は、大阪市が100%出資する大阪市高速電気軌道株式会社(通称「大阪メトロ」)が経営している。大都市の公共交通の民営化が一つの流れになっているが、大阪市の場合は、府と市の二重行政の弊害の除去という要素があった。市営地下鉄の路線網は大阪市内に小さくまとまっており、市外に乗り出すのはごく限られている。人は府内に広く拡散しているのに、地下鉄は市内で止まってしまっているのである。大阪市を超える路線は、基本的には大阪府の責任である。

橋下徹元大阪府知事は平成22年1月12日の記者会見で「府と大阪市は一つにまとまり、財布を一つにすべきだ」として府市再編構想を提起した。大阪府と大阪市の二元行政による非効率を排するために統合して「大阪都」を設置するというもの。

そして、この構想を実現するために、平成23年11月、大阪府知事を辞職した上で大阪市長選に立候補した。府知事選挙と市長選は同日選挙となり、橋下氏は現職の平松邦夫氏を破って当選した。府知事には大阪維新の会のメンバーで橋下氏の後継候補の松井一郎氏が当選した。

橋下氏は市長選出馬にあたってマニフェストを発表したが、そのなかで市営交通の完全民営化、私鉄との相互直通運転の拡大、運賃の引き下げを掲げていた。大阪市交通局を持株会社化して地下鉄、バスの運営会社を傘下に置くという。公営企業が持株会社となるというイメージであったようである。最終的にはこの持株会社の株式を公開して完全民営化を行うということであった。平成24年春には鉄道関係者、公認会計士、経営コンサルタントによる検討チームを立ち上げ、交通局長には民間人を登用することを決めた。

民間出身の交通局長に選ばれたのが藤本昌信氏で、京都大学を卒業して京阪電気鉄道に入社、京福バス社長、京福電気鉄道副社長を歴任された。平成28年に任期満了となったが、市議会の自民党と公明党の要求で藤本氏の再任が認められなかった。一時、交通局の子会社の社長就任が囁かれたが「天下り」だとして批判を受けて実現しなかった。時の吉村市長は、再度局長を公募したが、そこに藤本氏が応募して採用されることになる。市議会での交通局民営化反対の政争のなかで翻弄されたが、交通局の民営化基本方針が、市議会の一部抵抗があったものの可決され、最終的に民営化を実現した。藤本氏は、現在は、大阪府下のローカル私鉄の水間鉄道の社長を務める。

大阪メトロの経営

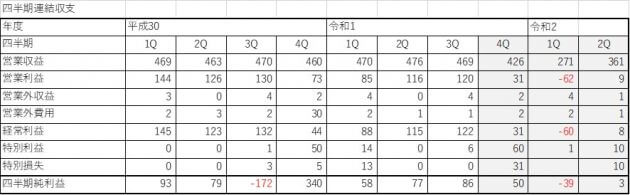

民営化後の経営状況はおおむね平坦に推移していたが、令和2年1月頃からの新型コロナウイルスの感染拡大により、大きく状況が悪化した。四半期ごとに470億円程度の収益を上げていたが、令和2年1~3月期には426億円、4~6月には271億円に急落した。全国的にみると、観光客やビジネス客の減少により、新幹線などの長距離旅客に大きな影響がみられ、一時は9割以上の減少となったが、通勤輸送については4割程度の落ち込みで、しかも緊急事態宣言が発出された4月から5月を底に回復に転じた。大阪メトロの連結収支でも同じような傾向をたどった。

大阪市営地下鉄を計画した關一市長

大阪市の地下鉄は、もともと都市計画と一体的に整備され、大阪モデルとでもいうべき特徴を持っていた。

大正時代、大阪の地下鉄の整備の陣頭指揮を執ったのが關一市長である。關一は、東京高等商業の教授の職にあったが、東京帝国大学との統合計画に反対の意思を示して退官。それを機に、大正3年、大阪市の池上四郎市長に懇請されて大阪市助役の任に就いた。学問の世界から実業の世界に移ったことになるが、關の場合は、確たる社会改革思想を持っており、学理を極めるよりも、思想を現実のものにすることが性に合っていた。

当時の大阪は、大阪湾岸の埋め立て地に大工場が立ち並び、東洋のマンチェスターと例えられた。しかし、その工場煙突から排出される煤煙で昼間から霧がかかったようにどんよりと空気が淀んでいた。

また、大阪は縦横に川が張り巡らされ、物流に利用されていた。その半面、道路は車馬の通行には適さず、幅が狭いのに加えて、舗装されない土の道であった。大阪の市域は都心のごく狭い地域であったが、大阪の工業化が進むにしたがって、市域の外側の人口が増加し、都心部よりむしろ住宅が密集していた。そこで、市内と外側を一体的に整備するために、明治30年に第1次市域拡大が行われた。その後も都市スプロールが進行していったため、大正14年には第2次市域拡大が実施された。

このような大阪を近代的な都市に変えることに、關は使命感を感じた。そして、大阪市助役をしていた大正8年、御堂筋の拡幅について調査を開始。大正12年に大阪市長に任じられたが、その翌年には更生第一都市計画事業として事業化が決定した。御堂筋の道幅を6mから43.6mに広げるというもので、市会からは「市長は船場の真ん中に飛行場でもつくる気か」と揶揄された。この拡幅のためワンブロック分の家屋を撤去することになったが、当時は車の走行も少なく、広い道路は無駄としか思われなかった。そのため、批判的な市民も多かった。

また、御堂筋の建設は大阪市が権限をもって実施されたが、市の予算だけでは用地買収や建設費を満たすことはできなかった。そこで、沿道の商家に対して、道路ができることにより利益が増える分を税として吸い上げて、工事費に充てられた。その後、この受益者負担の考え方は都市計画税として制度化されることになる。そして、昭和8年、昭和天皇の行幸に間に合わせて、大阪の市街地を南北に貫く広幅員の御堂筋は完成された。

この御堂筋には、計画の当初から地下鉄の建設計画が織り込まれていた。現在の地下鉄御堂筋線で、第1期区間として梅田~難波間について、大正15年3月に内閣の都市計画決定の認可、4月軌道法による特許を得て、昭和5年1月工事に着手した。そして昭和8年5月梅田仮駅と心斎橋駅の間で営業を開始したのである。

東京では、民営の東京地下鉄道が最初の地下鉄を建設したのに対して、大阪市は公共が整備にあたることになった。これについて、關一市長は著書の中で、アメリカの都市経済学者のマンローの所論を引用して、都市開発と交通計画のリンクの必要性を説いていた。都市計画と交通整備を市が統一的に実施することで、効率的に近代的な都市の建設が可能となるというのである。

都市計画と公共交通の一体的整備の終わり

大阪の都心の開発は、現在でもいくつかの拠点で進められているが、大阪市が大規模に交通整備と連携させて都市開発を実施するケースは少なくなってきた。現在進められているのは、JRの梅田貨物駅の吹田移転と貨物支線の地下化にともなう「うめきた」開発と、臨海部の埋め立て地の開発くらいである。關一の時代のような地下鉄建設と都市開発をリンクさせる必要性が低下した。地下鉄の経営を大阪市が市営交通として実施する理由がなくなったのである。

大阪市は、公営交通の民営化を進めることにし、平成29年6月1日に大阪市高速電気軌道株式会社を設立して、翌年4月1日に大阪市交通局の地下鉄事業を引き継いだ。東京の営団地下鉄が民営化して「東京地下鉄」が設立されたのと同じく、公共が100%出資する公共的な会社であり、正確には民営化というのは誤解を招く表現である。公共が完全出資する会社を特殊会社と呼ぶが、特殊会社は特別法により設立された会社であるのに対して、東京地下鉄と大阪の新会社はいずれも商法に基づいて設立された普通の株式会社である。

会社設立にあわせて、ニックネームやロゴなどのCI(コーポレート・アイデンティティ)構築や新会社のPR事業者を募集、最終的に、JR東日本の子会社であるジェイアール東日本企画関西支社が選定された。愛称は公募されたが、1位は「大阪地下鉄」であったものの、選ばれたのは2位の「大阪メトロ」であった。

市営バスも大阪シティバスに譲渡

平成30年4月、交通局のバス事業も大阪シティバス株式会社に譲渡され、交通局は廃止された。大阪シティバスは、昭和63年に大阪市交通局と大阪交通労働組合が出資して設立された大阪運輸振興株式会社が起源で、大阪市交通局の路線バスの営業所単位での業務が委託されていた。同様に、神戸市にも、神戸交通振興株式会社という市バスの業務を受託する会社がある。東京都交通局の場合は、子会社の「はとバス」に委託している。

大阪運輸振興は、平成18年4月に交通局の100%出資となり、社名を現行の大阪シティバスに変更した上で、大阪市交通局からバス事業の譲渡を受けた。現在は、株式の65.3%を大阪市高速電気軌道、34.7%を大阪市が保有する。

地下鉄民営化の意義

東京メトロの場合、地下鉄整備が一段落したのを機に、民営化したのであるが、最終的に株式を上場して完全民営化する予定である。現在の株主は財務省と東京都であるが、財務省は、東日本大震災の復興資金の財源として、株式の売却を進めようとしているが、東京都はこれに反対している。地下鉄は都市の経済活動の動脈であり、効率的な都市経営には交通手段を公共が経営することが望ましいというのである。東京の場合は、地下鉄を営団と都営の二者で整備・運営しているという特殊事情もあり、これを一元化することで、利用者の利便性は高まり、経営効率も高まるとの考え方であった。

地下鉄経営には、新線建設にともなう資本費負担が大きく、公営地下鉄の多くが赤字経営を続けている。そのなかで、新線建設の終わった東京の営団地下鉄は、健全経営を続けており、新しい路線の多い都営地下鉄とは対照的である。つまり、十分に民間が利潤原則の下で経営することができるので、完全民営化がふさわしいという判断があった。

それに対して、大阪の場合は、建設の新しい路線が多く、建設費の償還が終わっていないだけでなく、2025大阪万博を目指して中央線の夢洲までの延伸計画がある。建設費用が膨大であるため、民間企業が単独で資金調達するのは難しい。国や自治体からの建設補助を受ける必要があるが、現状では、公営かそれに準じる第三セクターが経営する路線でなくてはならない。将来的には完全民営化を目指すものの、今のところは市が全株式を持つ公営に準ずる経営体であるのが有利である。

大阪市交通局の民営化は、経営の効率化よりも、事業の多角化に意義があった。市営時代には「民営圧迫」として関連事業が制約されていた。それが公共主体から独立した株式会社となったことで、経営者が経営センスを発揮して、収益事業を拡大することができるようになった。

大阪メトロの初代社長には、パナソニック顧問の河井英明氏を迎えた。地下鉄の安全運行を維持するとともにホーム柵の整備を進めるほか、「駅ナカ」開発についても意欲を示す。

民営化後の地下鉄経営

地下鉄の民営化後の旅客数の状況は、平成30年度の輸送人員は9億3418万人(前年度比1448万人増)、運輸収入は1534億円(同21億円増)で順調な船出となった。しかしその後の動向は新型コロナの感染拡大によって大きく変わった。

令和元年度は、コロナの影響は1~3月期だけであるが、運輸収入は18億円減収の1516億円、令和2年度の見込みは、平成30年度比で411億円減の1123億円と深刻である。輸送人員については、定期旅客が令和元年度に対して2年度は10%減にとどまるのに対して、定期外旅客は41%減と大きい。令和元年度にはIC乗車券「ICOCA」による近郊私鉄との連絡定期券の発売などの施策によって定期旅客が前年度より882万人増加していたので、民営化の勢いに水を差される形になってしまった。

大阪市交通局の末期には、民営化を見据えてサービスの見直しを実施したが、その一つが平成26年4月1区運賃の200円から180円への値下げであった。消費税率が8%に引き上げされたのに伴う運賃改定の際に、東京の地下鉄に比べて割高な初乗り運賃を引き下げたものである。他の区間については消費税増税分として10円を値上げしている。民営化の平成29年4月1日にも、1区運賃との格差を縮めるために2区運賃を240円から230円に値下げしている。

平成29年4月の値下げにもかかわらず、同年度の営業収益は前年度より21億円の増収、民営化初年度の平成30年度には135億円と大幅な増収となった。営業利益も、平成28年度407億円、29年度445億円、30年度473億円と順調に増加した。

中期経営計画による事業の多角化

大阪メトロは、中期計画で2025年には不動産開発の売り上げを10倍にする計画である。「南北軸」「東西軸」「近郊・周縁」の3つのエリアに分けて、交通事業との相乗効果を期待できる不動産開発を進めるという。すでに大阪市港区のもと大阪市の公務員官舎を賃貸マンションに改造したほか、多くの商業ビルや賃貸・分譲マンションの開発を進めている。

ところが、新型コロナの問題が発生して、積極策の見直しが必要となった。令和3年2月に民泊用施設を開業する予定であったものを、一度も使用されないまま外部に売却されてしまった。

おわりに

大阪市交通局は、大阪高速電気軌道という株式会社に変わった。民間から経営陣を受け入れ、地下鉄と路線バスだけの経営から不動産や「駅ナカ」商業施設などの兼業部門の開発を進めているところである。そこに、新型コロナの感染拡大が襲い掛かった。今後の感染状況や、コロナ後の需要の回復など、いまだ未知数といわざるを得ない。

そのなかで、2025年の大阪万博にむけて地下鉄中央線の夢洲(万博会場)への延伸工事が始まる。また夢洲には、万博後のIR開発を見据えて、大阪メトロが超高層ビルを建設する計画もある。また不動産事業の拡充のために大規模な投資が必要となる。これらが成功するためには、コロナ禍を乗り越えて、大阪経済が再度活性化されることが前提条件となる。