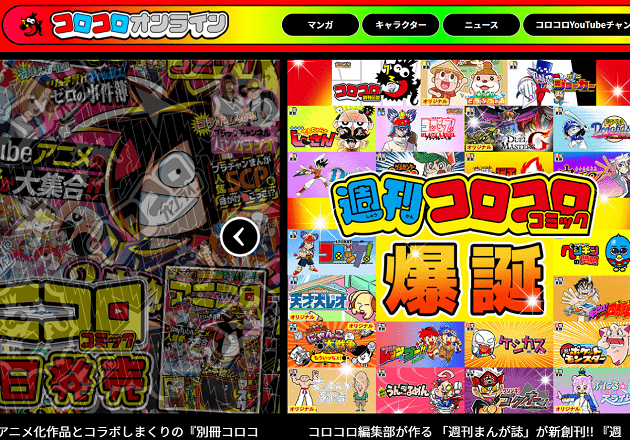

分厚い「コロコロコミック」が週刊誌の薄さになっていた?意外すぎる方向転換の裏側

あるTwitterユーザーが2月に投稿したツイートが約15.5万の「いいね」を獲得するほど注目された。それは、子供たちに愛されている“分厚い漫画雑誌”「月刊コロコロコミック」(小学館)が、なんと週刊誌のような薄さになっているという内容だ。

令和の時代のコロコロは、漫画部分はスマホやタブレットで見ることを前提に閲覧権だけを掲載し、現物の誌面はほぼ付録で構成されているという。実際には従来通りの分厚い本誌も発売されており、今回のデジタル版は付録をメインで求める読者に対応した特別措置だったそうだが、この大変化はコロコロで育った多くの大人たちに衝撃を与えたようだ。

そこで本記事では、2019年からコロコロの編集長を務めている小学館の秋本武英氏に話を聞き、意外すぎる方向転換の裏側などについて教えてもらった。

漫画を超えて子供たちに“楽しい体験”を与えようとするコロコロスピリット

コロコロといえば、そのカラフルで情報がギュウギュウに詰まった誌面デザインと、軽快すぎる爆笑ギャグ漫画のインパクトで、小学校低学年、とりわけ男子たちの愛読書として長年愛されてきた。そんなコロコロの代名詞ともいえるのが、広辞苑を彷彿とさせるその“分厚さ”だろう。この印象的な誌面スタイルや分厚さはどのように育まれてきたのか。

「コロコロは1977年に創刊されましたが、当初は学年誌で大人気となった『ドラえもん』が一度にたっぷり読める季刊誌というコンセプトでした。週刊漫画誌にも勝るページ数と子供たちの手になじみやすいA5判型の独特な見た目、そしてこの本を手にした読者が笑い転げる様を期待し、『コロコロコミック』と名付けられたんです。

その後はおかげさまで大好評となり即月刊化、映画の原作となる『大長編ドラえもん』や、『忍者ハットリくん』『パーマン』など藤子両先生(藤子・F・不二雄/藤子 不二雄A【注:「A」の正式表記は丸印内にA)の作品はもちろん、『ザ・ウルトラマン』『ゲームセンターあらし』など子供たちの興味を追うに従い作品のジャンルはどんどん拡大し、分厚さも増していきました。

私が入社した1994年以降はホビーやゲームとのメディアミックスの大成長期で、1000ページを超えたこともあったほどです。その頃から漫画と記事、付録などが連動することがテッパンとなっていき、おのずと情報量も増えたので、表紙も今のようなギチギチのスタイルになりました」(秋本氏)

『ポケモン』や『妖怪ウォッチ』など、子供たちの間でブームとなるホビーやゲーム業界とのメディアミックス。確かにコロコロは単なる漫画雑誌を超えて、こうした部分を濃密に育ててきた印象だが、これにはどんな背景があったのか。

「コロコロの漫画や記事は子供たちの間で流行っているもの、流行りそうなものはすべてが題材となり得ます。これはつまり、主人公が漫画のなかで繰り広げたバトルやレース、異世界での冒険などを、現実のホビーやゲームで追体験できることを念頭に置いている、と言い換えてもいいでしょうね。

こうした他業界とのコラボを進めるときに心がけているのは、“自分の子供心が動くかどうか”です。アニメ『ドラえもん』の主題歌に“こんなこといいな できたらいいな”という歌詞がありますが、あの感覚ですね。とはいえ、それが必ずヒットするわけでもないのが困るんですけど(笑)」(同)

スリムなスタイルの秘密は、大人もハマる“付録”とのあり方にあった

そんなコロコロは22年1月15日頃に発売した2月号で、これまでのイメージを払拭する衝撃の“薄さ”が話題になった。この劇的な変化について、秋本編集長は「少々誤解がある」と笑い混じりに答えてくれた。

「SNS上では皆さん“コロコロが変わった!”“時代の流れで変化したのか……”といった感じで受け取られた印象ですが、実はそういうわけでもないんです(笑)。今回に関しては、付録のポケモンカードである『ピカチュウVMAX』の企画ありきの仕様となっています。

近年のポケモンカードは20代や中高生を中心に大ブームになっているんですよ。つまり、かつてコロコロ読者であった方たちが相当回帰している。その魅力を今の子供たちにもつないでいきたいな、ということで付録に入れたのですが、そもそも盛り上がっている20代や中高生にもこの付録は当然響くはずです。ですがそんな人たちって、“もうコロコロ買うのはちょっと恥ずかしいなぁ”と二の足を踏んでしまいがちでしょう。そこで、デジタル版閲覧権と付録だけがついたスリムバージョンと、通常の分厚い紙雑誌の2パターンを発行することになったんです」(同)

そのスリムバージョンのコロコロは、“デジタル版の閲覧権の入ったシリアルコード+付録”という構成だという。

「そもそもコロコロが分厚くなっているのは、漫画パートがぎっしり詰まっているから。ですからスリムにするには漫画部分をスマホやタブレットで読めるようにし、その閲覧権をシリアルナンバーにすればいいわけです。ちなみに“デジタル閲覧権+付録”というスタイルは、2020年1月号で『にゃんこ大戦争』のカンペンケースを付録に付けたのが最初で、今回が3回目。これまでは付録にそこそこ厚みがあったので、今回のような話題にはなりづらかったのかもしれませんね」(同)

デジタル時代になっても、コロコロが忘れない“誇り”とはなにか?

ある種、大人に向けたスリムなスタイルを実践しているコロコロだが、あえて分厚い本誌を残しているのはなぜなのか。

「もちろんコロコロといえば紙のぶっとい雑誌だからです(笑)。普通に今でも部数は紙の分厚いバージョンがメインです。令和になり読書環境が変わってきていますが、子供たちはまだまだ大人たちほどデジタル化は進んでいません。そもそも、コロコロは付録が売りの一つですから、完全デジタル化に早々に移行するというのも違うんです。“手に取ること自体がコロコロのテーマである実体験”ですからね。

かといって、デジタルの漫画雑誌を否定する気はまったくないです。今後も今回のようなデジタル版は随時採用しますし、3月15日からはウェブでの漫画連載『週刊コロコロコミック』も開始しました。創刊時のコロコロの形が“発明”であったように、時代に合ったコロコロらしさを発明したいです」(同)

最後に、時代とともに変化していくコロコロと、それを愛する読者たちについての想いを聞いた。

「今回の付録もそうですが、今、大人たちへのコロコロ的カルチャーの広がりを強く感じています。だからこそ、かつて子供だった人たちにも、デジタル版を通して今のコロコロの面白さにもう一度気づいてほしいですね。メイン読者の子供たちと一緒に、子供心を持った大人たちも仲間に引き込み、時代時代の遊びや物語、ブームを築いていきたい。どうぞ、みんないつでも戻ってきて! という気持ちです」(秋本氏)

時を経てその見た目を激変させたコロコロコミック。しかし、今回秋本編集長に話を聞いたことで、それが“かつての子供たち”に向けた視点から生まれたものだということがわかった。興味が湧いた方は、ぜひ令和のコロコロを手に取ってみてはどうだろうか。

(文=TND幽介/A4studio)