介護事業にはびこる「自己犠牲論」…群馬の若きMBAホルダーが介護業界に感じた憤りとは

東京から北へ約100キロ。上越・北陸新幹線の高崎駅からJR高崎線で東京側に2駅戻ったところに、新町という駅がある。行政上の区画としては、群馬県高崎市新町。人口約1万2000人で、広さはたった3.79平方キロ。2キロ四方にも満たない小さな町だ。田舎ではない。といって、都会でもない。町で一番の賑わいを見せるのは、地元スーパー。立ち並ぶ戸建て住宅で暮らす住民同士は長年の付き合いで、互いの家の事情を熟知している。ちょっと耳を澄ませば、口コミで家々の情報が入ってくる。そんな町だ。

この小さな町にあるひとつの社会福祉法人に、今から9年前、26歳の男性が就職した。同志社大学大学院でMBAを取ったこの男性は、入社後、この町のマーケットを調査し、集めたデータを分析し、事業計画を立て、周囲の合意を取り付けて事業計画を粛々と実践した。その結果、9年間で、所属法人の拠点数を8から18に、従業員数を60名から270名に。そして、売上高は4億円から15億円(法人グループ全体)にまで拡大した。

これをやってのけたのは、社会福祉法人しんまち元気村・法人本部経営計画室室長にして、株式会社日本ケアストラテジー常務取締役の八木大輔さん。はやりのツーブロックのヘアスタイルに黒縁めがね。都内のIT企業でマーケッターでもやっていそうな雰囲気の人物である。

そんな八木さんが、なぜ社会福祉法人を就職先に選び、何をどうやって、10年足らずでこれだけの実績を挙げることができたのだろうか?

社会福祉法人しんまち元気村・法人本部経営計画室室長、株式会社日本ケアストラテジー常務取締役。2006年、同志社大学商学部卒業後、大手鉄道会社に入社。同社を1年で退職後、2007年に同志社大学経営学大学院に入学。2009年、同大学院を修了後、実父が常務理事を務める社会福祉法人しんまち元気村に入社。翌2010年には株式会社日本ケアストラテジーを設立し、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの居住型サービスと、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの在宅サービスとを総合的に運営しながら、コンサル事業などでも精力的に活動している。

学閥主義の会社に失望し、就職後1年で退職

小学校から大学までソフトボールに打ち込んできた八木さん。勉強を熱心にやった記憶はない。だから、就職したら、遅ればせながら勉強しよう。それも仕事直結の勉強ではなく、視野を開くような勉強を――。そう考えて、八木さんはスポーツ推薦で入学した同志社大学商学部を卒業後、社費でのMBA(Master of Business Administration/経営学修士号)取得のための留学制度がある大手鉄道会社への就職を決めた。

ところが、選んだその会社は、東大大学院修了を頂点とする学閥社会だった。

「入社式に行ったら、東大大学院修了が最前列。僕たち私大の学部卒は一番後ろです。入社式のあとの社長による研修では、『おまえらは絶対に質問するな』と言われました」

今ならパワハラ認定されそうな話だが、10年以上前のこと。入社して1年ほどたった頃、八木さんが社費でのMBA留学制度について、入社何年目ぐらいから応募できるのかを人事部に尋ねたときも、驚くような答えが返ってきた。

「これはおまえらのために用意している制度じゃない、と言われました。チャンスも与えてもらえない。それを変えようもない。これじゃ、僕はここにいても意味はないな、と」

そのまま勤めれば一生安泰ともいえる大手鉄道会社を、八木さんは1年あまりで退職した。そして、新たな学びを得るため、母校・同志社大大学院のビジネススクールに、自費で進学する。24歳のときだった。

研究しながら介護職として働いた院生時代

MBAに進学してからの日々はハードだった。ずっとソフトボール漬けだった八木さんにとって、初めて自ら望み、勉強に取り組む生活である。課題に追われ、授業についていくだけでも精一杯の毎日。しかし、仕事を辞めて進学した身としては、生活費を稼ぐために働く必要もあった。

働くなら、勉強の時間を確保するため、勤務時間にある程度融通が利く職場がいい。そう考えて選んだのが、介護の職場だった。時給750円。京都市内の特別養護老人ホーム【介護が必要になった高齢者を受け入れ、常駐する介護職員が24時間体制で介護をする介護保険の施設。シフト制勤務で比較的時間に融通が利く】で非常勤の介護職員として、深夜、約30人をひとりでケアする夜勤も含め、週3~4日勤務した。丸1年間、食事の介助から入浴の介助、おむつ交換やトイレでの排泄の介助まで、なんでもやった。

「時間に融通が利くというだけなら、コンビニのバイトでもよかったと思います。でも、介護なら人とかかわれる。大学生の頃もいろいろなバイトをしましたが、結局、おもしろかったのは人とかかわる仕事だったんです。軸としてそういう思いがあったからこそ、介護を選んだのだと思います」

それまでまったく知らなかった介護の世界。飛び込んでみると、意外なほどおもしろかった。

「認知症のある方とコミュニケーションを取るのは、認知症のことを何も知らないと、本当に難しいんです。なんでこの人、同じことばっかり聞くのかな、とか。そこから始まって、認知症を発症するってどういうことなんだろうとか、どんどん興味がわいてきました」

入社後3年で7割が離職していた介護業界

同志社大学大学院の修士論文では、当初、運輸関係の業界を取り上げるつもりでいた八木さん。しかし、いつの間にか興味の対象は、介護業界に移っていた。

今でこそ、15.4%(2018年度【註1】)まで低下した介護職の離職率だが、八木さんが大学院で研究に取り組んでいた今から10年ほど前は、18%前後。15%前後だった全産業平均の離職率を、大きく上回っていた【註2】。

「研究のために実データを取ってみると、実態としての介護業界の離職率は18%なんていうものじゃなかった。71.8%の人が、入社後3年で離職していたんです。サービス財である“人”を雇い入れても、3年でその7割がいなくなる。それが、当時の介護業界でした」

八木さんはMBAで、どうすれば事業が収益を上げられるかを、統計を用いて調査分析する「マーケティングリサーチ」をメインで専攻。サブで「ヒューマン・リソース・マネジメント」と財務寄りの「アカウンティング」を専攻した。「ヒューマン・リソース・マネジメント」では、経営目標を達成するために人的資源をどう活かすかを計画・実践していく理論と手法を学び、財務寄りの「アカウンティング」では、融資を引き出したり、株主や債務者に説明したりする際に必要となる、企業会計の説明材料(損益計算書、貸借対照表など)についての知識を身につけた。

つまりは、企業経営に必要な理論と実践的な知識、手法を、MBAの2年間で一気に学んだということである。

【註1】「平成30年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査 結果報告書」(公益財団法人介護労働安定センター)<2018年度介護職の離職率P34、従業員数規模P11>

【註2】厚生労働省編「介護労働の現状」<産業計と介護職員の離職率の比較P11>

介護業界はこのままで大丈夫なのか?

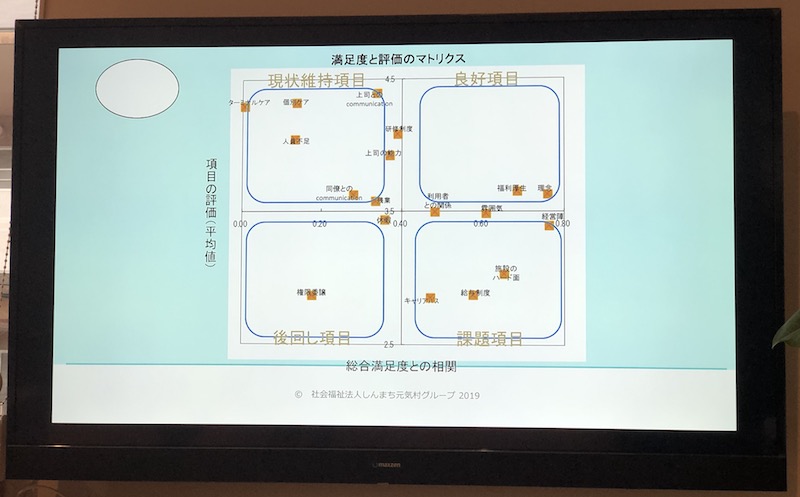

MBAで学んだ知識と手法を用いて、八木さんは介護業界の職員と所属法人との関係について詳細にリサーチした。そしてその結果を分析し、高い離職率に対して有効な対応策をとっている法人が少ない、当時の介護業界を見渡して、八木さんは純粋にこう感じた。

「介護業界は、このやり方のままで大丈夫なのか?」

そして同時に、職員が定着する仕組みを作れれば、提供するサービスの質は格段に上がるだろう、とも考えた。

高齢化が急速に進展し、要介護者が増えている今、特別養護老人ホームなどの施設には入所の順番を待つ列があり、介護サービスの供給不足がさかんにいわれている。しかし、地方都市では高齢化のピークを過ぎ、施設に空きが出始めているところもある。施設側が入所者を選ぶ、この状況がいつまでも続くわけではない。当時、八木さんは、利用者のほうが介護サービスを、施設を、選ぶ時代がいずれ必ず来ると考えた。

「そのとき、継続して勤務している職員がどれだけいるかが、ダイレクトにサービスの質に影響してくると思ったんです。修論では、そこを研究したらおもしろいだろうな、と」

裏付けのない論説は一切認めない教官の厳しい指導の下、書き上げた修論のタイトルは、「高齢者介護施設従業員のロイヤルティ形成要因に関する研究」。どのような要因によって、職員は所属法人に対するロイヤルティ(忠誠心)を持ち、離職しなくなるのか。それを、2000人以上の介護職のデータを集めて分析したのである。

離職の多さの背景にあったものは

修士論文の研究で八木さんは、父親が常務理事を務める「社会福祉法人しんまち元気村」にも協力を仰ぎ、データを分析した。すると、従業員のロイヤルティ高める上で課題として浮かび上がったのは、「キャリアパス(キャリアを積み上げていく道筋)」「給与制度」「施設のハード面」の3つだった。なぜこの3つの課題が、ロイヤルティと関係するかを、八木さんはこう分析した。

「『施設のハード面』が課題となっているのは、単に老朽化しているということではなく、法人内で新しい施設が開設されていないことを指しているともいえます。当時、1施設しかなかった『しんまち元気村』のように、拠点数が少ない小規模法人ではポストが不足し、昇進のボトルネックになっていました。そこに不満を感じていた職員たちは少なくなかったと思います」

拠点が少なければ、異動先も限られ、有効なキャリアパスを用意するのも難しい。そのためにロイヤルティを低下させていた介護職が、新たに施設を開設する法人への転職を望むことは十分に考えられる。当時、「しんまち元気村」の離職率は約20%。離職率の高さの背景には、こうした要因があったと八木さんは分析した。

介護業界でまかり通る自己犠牲の「精神論」

八木さんが研究をしていてもうひとつ感じていたのは、“福祉=職員の自己犠牲”のような「介護精神論」の強さだった。職員不足や組織・体制の不備、ハードの老朽化など、明らかに改善すべき課題があるにもかかわらず、そこに目を向けず、「利用者のためだから」「みんなで頑張れば乗り越えられる」という精神論で片付けようとする。そんな風潮が、今も介護業界には少なからずある。

精神論がまかり通る職場では、それに異を唱えるのは難しい。正論を唱える職員のほうが、「利用者への思いが足りない」などと非難されることも多いからだ。そのため、疑問を感じても、やむなく自分の時間、こころ、体を削って走り続けることになる。しかしそんな働き方が長く続くはずもなく、やがて疲弊し、時には離職につながっていく。これを八木さんは大きな問題だと考えた。

「マネジメント層もこの精神論に疑問を感じていない。そういう法人は多いんですね。マネジメント研修をやっていても形だけ。介護業界では、今もマネジメントの本質について学ぶ機会がほとんどないのです」

社会福祉法人は、公益法人として法人税や固定資産税などが非課税とされている。介護保険制度開始により、営利法人と同じ土俵に立ったはずなのだが、この税制上の優遇もあり、経営に営利法人ほどの厳しさはない。そのため、なかには時代に合わせた経営やマネジメントの視点が乏しいまま、運営し続けている法人もある。

一方、介護業界の営利法人は、従業員数19人以下の事業所が55.4%、49人以下の事業所が82.9%を占める(上記【註1】を参照)。大半は人事異動もままならない小規模事業所であり、マネジメント研修が行われているかどうかすら怪しいのが実状だ。自法人のどこに強み、弱みがあるか、八木さんが行ったように、データを取って分析する余裕も方法論も持たない事業所がほとんどだろう。

「MBAを修了したあとは、シンクタンクへの就職を考えていました。でも、研究した成果を実際に試してみたいという思いが強くなって」

2009年1月、八木さんは「社会福祉法人しんまち元気村」(群馬県高崎市)に入職。ここから、MBAホルダーとして、研究を現場に活かす実践の日々が始まる。26歳のときだった。

【後編】に続く

(文=宮下公美子/介護ライター)