「老衰」で死ねなくなった現代の異常さ…医学発達しすぎで「死の確定」困難化

「Thinkstock」より

「Thinkstock」より今回は素朴な疑問から書いてみたい。それは、最近つとに「老衰」という言葉を聞かなくなったことだ。人は老いれば必ず死ぬ。だから、老いた結果の死は、「老衰」と呼ばれてきた。

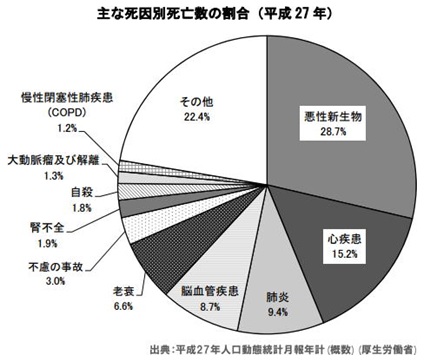

ところが現在、老衰は死亡原因全体のたった6.6%にすぎない(厚生労働省「平成27年人口動態統計月報年計<概数>の概況」より)。ちなみに、死因の第1位は悪性新生物(がん)で28.7%、第2位は心疾患で15.2%、第3位は肺炎で9.4%となっている。この統計を見ると、一般の方は、人は老衰で死ななくなったと思ってしまうだろう。

しかし、実際はそうでない。ではいったい、なぜこんなことになっているのだろうか。

その原因は、ひと言でいえば医学が発達しすぎたからだ。昔は老衰で済ませたものでも、そうできなくなってしまったのである。具体的にいえば、今は医療技術が発達したために、人が死んだ際にはほぼ必ずなんらかの疾患が発見される。そうなると、医学的には疾患の病名を死因とするようになり、病気とはいえない老衰を原因としなくなってしまったのである。

そのため、今では平均寿命以上に生きた高齢者が、さしたる疾患が見つからずに死んだときにしか、死亡診断書に老衰とは書かなくなってしまった。

なるべく老衰と書かない医者

本来の死を考えたとき、一般的にはこれはおかしいと思われるだろう。しかし、医者の立場では、今ではこれが常識となってしまった。

しかも今の医者は死亡診断書を書くとき、「なるべく老衰と書かないように」という教育を受けている。私もこれまで100通以上の死亡診断書を書いてきたが、老衰と書いたものは少ない。

一般的に人の死は、その形態によって何種類かに分類される。 自然死、病死、災害死、事故死、自殺、他殺などである。そして、医学的に見た場合の死の原因は、死に至る基本的病態にしたがって分けられる。たとえば、消耗死、脱水死、呼吸不全死、心不全死、中枢障害死、貧血(無酸素)死、代謝死、ショック死、事故死などがある。

そこで老衰に話を戻すと、これは自然死であるとして、疾病などの原因がなく自然に死に至った「自然死」ということになるのである。

死亡診断書

それでは、死亡診断書がどのように書かれるのか、説明してみたい。

大学病院の例を挙げると、大学病院では患者さんが死んだときは解剖することが多い。死亡診断書を書くに当たって、なるべく解剖を行う決まりになっている。これは、大学病院が診療行為とともに医療研究を行うという使命があるからだ。そこで、前述のように疾患名を死因とすることになる。

この死因に関しては、実は解剖して初めてわかることがある。たとえば、心臓疾患で死んだのに、解剖してみると胃に潰瘍があった、思いもよらない血管に疾患があったなどということはけっこうザラにある。なかには、がん患者ではなかったのに、解剖してみて初めて臓器にがんが見つかったなどということもある。

死の「確定」のプロセス

このような経過を経て、死亡診断書が書かれるわけだが、ポイントは、「死亡の原因」をどのように書くかである。実は、それは次のように細かく7つに分かれている。

・(ア)直接死因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間

・(イ)(ア)の原因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間

・(ウ)(イ)の原因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間

・(エ)(ウ)の原因と発病(発症)又は受傷から死亡までの期間

・直接死因には関係しないが上記の疾病経過に影響を及ぼした傷病名等

・手術の有無と手術年月日

・解剖の有無とその主要所見

なぜこのように細かいかというと、厚労省の死因統計に用いられるのが、「原死因」だからである。「直接死因」だけだと、本当の死因はわからない。直接死因というのは、死に至った直接の疾患名で、たとえば、「肺炎」だけの記述だと、これは「それまで元気だった人が肺炎を起こして死亡した」ということになってしまう。

実際は、脳梗塞を5年前に起こし、その後、寝たきりで嚥下障害をたびたび起こしていた。そのため、肺炎を併発して死亡したということがある。この場合、死因が肺炎だけでは困るということである。

そこで、このケースでは、「脳梗塞後遺症が根本の死因 (原死因)である」ということを明確にするため、(ア)に直接死因の「嚥下肺炎」と書き、(イ)欄以下に(ア)の原因として「脳梗塞後遺症」と記述することになる。

こうして書かれた診断書によって、遺族は7日以内に役所に死亡届を提出し、同時に火葬許可申請を行うことになる。こうして、遺体は荼毘に付され、火葬場で火葬許可証に火葬をした旨を押印してもらい、それをもって埋葬許可証となり、火葬場で埋葬される。このようにして私たちの死は、社会的に「確定」されることになっている。

不謹慎な言い方になるかもしれないが、現代人は「老衰」では死ねないのである。

(文=富家孝/医師、ラ・クイリマ代表取締役)