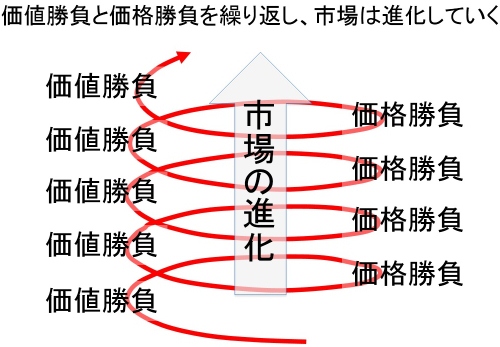

際限のない価格&質劣化競争が行き着く果て スタバ誕生秘話と牛丼業界の変遷より考察

筆者作成

筆者作成本連載では、際限のない価格勝負から脱して価値で勝負するための方法論として、顧客が買う理由を考え抜く「ニーズの断捨離」について書いてきた。

一方で多くの業界では、業界全体で先が見えない価格勝負を繰り返し疲弊しているのが現実だ。しかし、業界をあげての価格勝負は永遠には続かない。その先には何があるだろうか。実は、価格競争が行き着く先には、価値競争への転換がある。

そのことは、1950~60年代の米国コーヒー業界からも学ぶことができる。30年代後半にレギュラーコーヒーの真空パック技術が確立され、コーヒーの大量生産・大量流通が可能になり、コーヒーは大量に家庭や職場で消費されるようになった。当初、コーヒー市場は成長していったが、そのうち市場の成長が止まり、焙煎業者間で限られた市場のパイをめぐってシェア争いをするようになり、価格競争が激化していった。当時の様子は、59年の全米コーヒー協会年次総会における、ある評言でうかがい知ることができる。

「およそどんな商品でも、誰かが少しだけ質を落として安く売ることは可能だ」(『コーヒーの歴史』<マーク・ペンダーグラスト著/河出書房新社>p.318より)

では具体的に、各社はどのように安くしたのか。

『戦略は「1杯のコーヒー」から学べ!』(永井孝尚/KADOKAWA/中経出版)

『戦略は「1杯のコーヒー」から学べ!』(永井孝尚/KADOKAWA/中経出版)コーヒー豆は大きく分けて、味は良いが栽培が難しいアラビカ種と、比較的味は劣るが栽培が容易なロブスタ種の2種類がある。ロブスタ種は劣化した麦茶のような味がしてストレートでは飲めない。そこで当初、米国のレギュラーコーヒーはアラビカ種100%だった。しかし、消費者が知らない間にロブスタ種が30%以上混ざるようになったのだ。また、インスタントコーヒーを製造する際には、豆を容赦なく搾り、より多くの量を生産するようにした。このようにして単価当たりの生産コストを下げて、低価格でも利益を出せるようにした。

しかしこうすると、コーヒーの風味はますます落ちてしまう。これを補うために、あとから香りを付け加えて、瓶の蓋を開けた瞬間に焙煎したての香りがするようにした。当時のコーヒーの評価方法は、主に「欠点はないか」だった。腐敗していないか、カビはないか、変な臭いがないか、といったチェックが主体で、味は二の次だったのだ。

このようにして価格を下げるべく徹底的なコスト削減が行われ、コーヒーの質はますます低下し、米国のコーヒー業界全体が薄利多売の果てしない価格競争へと陥っていったのである。「美味しいコーヒーを飲みたい」という消費者にとっては、不幸なことだ。