『強烈なオヤジが高校も塾も通わせずに3人の息子を京都大学に放り込んだ話』(徳間書店)をご存じだろうか? 家庭教育に心血を注いだ、ある強烈なオヤジのストーリーだが、今回インタビューしたお相手は、その3兄弟の長男、宝槻泰伸氏。彼が経営する探究学舎(東京都三鷹市)では、子どもの知的好奇心に火をつけることで、「もっと勉強したい」という子どもたちが続出だとか。前回に引き続き、「うちの子、勉強嫌いで、やる気がなくて困る」と嘆く多くの親御さんに代わって、なんでそんなことが起きるのかを取材した内容をお伝えする。

【前回記事はこちら】

『なぜ探究学舎では、勉強嫌いの子どもが「勉強が楽しくて仕方ない!」に変わるのか?』

興味開発で、未来の「さかなクン」を育てる

――教育改革のキーワードとしても「探究」が注目されています。宝槻さんが考える「探究」とは?

宝槻 「能力開発」と「興味開発」という言葉があります。ほとんどの学校教育で行われているのは、「能力開発」です。しかも、そこで行われる勉強は、自分がやりたいことや、やりきった先にどんな未来が花開くかとは無関係に、「社会一般で必要な諸能力が開発されるから」、あるいは「受け取っておかないと大変なことになるからやっておけ」と言われて、押し付けられるものです。つまり、世間体という物差しで測られる、より良いポジションにつくために必要な、勉強という名の「適合」の訓練です。

また、社会で生きていくために必要な能力の中心点も時代によってずれるので、子どもに身につけさせたい能力も、読み書きそろばん、情報処理能力、情報編集能力、英語4技能、課題発見・問題解決能力とその時々で変わっていきます。

今の教育改革では、「これからの時代を生き抜くスキルは、これまでの教科学習では磨けないので、それを磨くために探究学習が必要」という文脈で語られていますが、国家が発展するために必要な能力を開発する手段に探究がくっついてきているところに違和感があります。

また、今トレンドとして探究と言っている人のほとんどが、「受験という関所を通るために探究が必要だ」というスタンスです。受験という関所を通さなくてはいけないという価値観の人にとっては、探究は手段になってしまいます。実際多くの親たちも、探究を教育改革で変わる受験対策の手段と受け取っています。国家が主語になると、そうならざるを得ないのでしょう。

受験勉強も就職活動も給与体系も、すべてが近代に確立された一貫した人生カリキュラムのようなものですが、近い未来にそれらがすべてなくなると思います。ライスワーク(飯を食うために働く)からライフワーク(自分らしさを発揮する仕事)へのシフトです。しかし、40~50代の親の価値観はまだシフトしていないと感じます。組織人であればあるほどそうですね。しかも、その年代が今の社会の中枢を占めていますから、なかなか教育も変わらないのです。これまでの偏差値によるシステムは完成されていて安心できるので、そこにしがみつきたいのでしょう。

しかし、高度経済成長時代は、使える人材になる=個人の幸せだったかもしれませんが、今は違いますよね。個人を主語に考えれば、教育は、我が子が幸せになるための術です。

自分は、国家ではなく、個人を主語として「さかなクン」をつくりたいと思っています。

そのためにやっていることが、「興味開発」です。

僕が見ているのは、ライフワークで幸せに生きる社会が実現している30年後の景色です。その社会をつくるのは今の子どもたちですから、彼らの価値観に未来は左右されます。だから「さかなクン」なのです。作業に甘んじ、時間を切り売りする大人にはしたくない。AI やロボットとも共存し、新しい価値を生み出していける大人になってほしいと思っています。

人体医療編 心臓ポンプリレーで体感!驚きの心臓の世界を体験!

人体医療編 心臓ポンプリレーで体感!驚きの心臓の世界を体験!ライスワークからライフワークへ社会がシフトしたときに必要な力とは?

――おっしゃる通りですね。でも今は過渡期。そのなかで、どうしたら「さかなクン」になれるでしょう?

宝槻 その道筋はまだブラックボックスです。どうしたら英会話ができるようになるのか。どうしたら東大に入れるかという道筋はわかっています。世の中はライスワークの準備で溢れています。

一方、「ライフワークを生み出すための準備が教育だ」と想定したら、その道筋はまだよくわかっていません。それを発明するのが、我々のミッションだと思っています。5歳から35歳までの30年間に、こんな変遷をたどったら「さかなクン」のようになれるという道筋が明確に存在して、なおかつその道筋をたどっている人が30万人います、という未来になれば、みんながそういう道をたどるようになるでしょうが、今はまだ混沌としている寄せ鍋のような状況です。勉強というカルチャーに対して、探究というカルチャーを確立していくことを使命として活動しています。

ひとつ言えるのは、30代後半以下の親の価値観が変わってきたことです。ちょうど小学生の親の世代です。僕が腹落ちしている価値観とシンクロしてきました。「勉強より、自分の好きなことをしてほしい」という親が多くなってきたと感じています。そういうことを自信を持って言い切る親は、少なくとも7年前に塾を始めた時にはいなかったですから。親の「好きなことをしてほしい」の中身が何をイメージしているかはわかりませんが、子どもにとっては、医療も、スポーツも芸術文化活動も昆虫も料理も、すべての分野がフラットに広がっていて、社会的ポジションなど関係ありません。そのなかから自分が熱くなれるものを見つけ出し、深く追求していきながら、必要なスキルを磨き、社会と接続して価値に変えていく。これからは、そういう工夫が必要でしょう。

例えば、「虫が好き!」を仕事につなげるとして、今の発想の範囲だと、せいぜい虫の図鑑をつくる人とか、虫博物館の館長とか、虫ショップの店長とかになってしまうかもしれないけれど、今後は、虫というテーマに既存の職業を掛け合わせるのではなく、そのテーマを使って、未来のクリエイティブな仕事をつくっていかなくてはいけないわけです。例えば、昆虫食の開発とか、虫の成分を繊維にするとか、昆虫をテーマにしたユーチューバーかもしれません。もはや、大人の想像を超えている世界です。

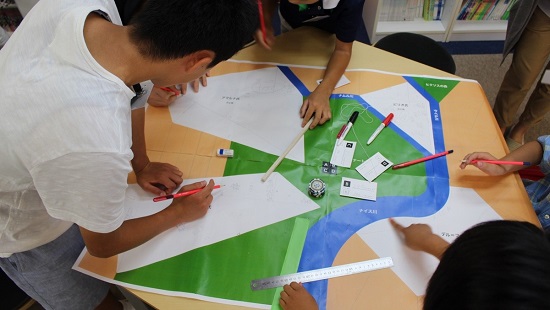

算数図形編 チームワークを発揮せよ!エジプト測量大会。

算数図形編 チームワークを発揮せよ!エジプト測量大会。驚きと感動の種まきで、子どもの興味を開発する

――なるほど。自分の好きなことを極めていく先に未来があるとしたら、好奇心が大切ですね。しかし、自分が何を好きか、何がしたいかわからないという子どもは多いのでは?

宝槻 めちゃそう思います。自分が大学生の時から、「したいことがない」と言う人は多かったですから。でもその歳から好きなことを見つけていくことは、ものすごいパワーがいります。だから、子どものときの働きかけが大事なんです。

僕の考えとしては、幼いときから感動の種まきをして、10歳から13歳くらいまでに土台をつくり、18歳くらいまではマイ探究の時期。自分の好きなことに没頭する時間に6割くらいを割き、残りの4割は種まきを続けるというものです。探究を繰り返すうちに自分の中に柱はできて、そこから何かにつながっていくはずです。教育者は、そのログをとっていくことで、個人の資質を見極め、個性を発見・創造するカルテをつくることができるかもしれません。

三角比の知識を使って、電柱の高さを測れるか

三角比の知識を使って、電柱の高さを測れるか――家庭でやっておくべきことはなんでしょう?

宝槻 親子で一緒に試行錯誤を楽しむこと。これに尽きます。子どもが興味を持ったことに付き合って、感想を対話したり、まとめてみる。子どもが興味関心を持っていることをアシストしてあげるといいでしょう。もちろん、親が好きなことに子どもを巻き込むのもいいですね。大事なのは、親が楽しんでやることです。ただ、親が与えられる種まきの種類は限られているので、私たちが種まきのパートナーになれればいいなと思っています。

――ありがとうございました。

【取材を終えて】

今、学校教育でも急に探究が注目されています。変化が著しい社会に対応する力を身につけるために、新学習指導要領では「対話的・主体的・深い学び=アクティブラーニング」が導入されようとしていますが、宝槻さんはそもそも主語が違うと言います。社会に対応するためではなく、子どもたちが自分の「好き」を発揮して、新しい未来を切り開く力を身につけるために探究をするのだと。能力開発から興味開発へ。この国の未来は、親世代のパラダイムシフトがどこまで進むかによって決まるのかもしれません。そこにどんなくさびを打ち込むのか――。宝槻さんのこれからが楽しみです。

(文=中曽根陽子/教育ジャーナリスト)