三沢空港から青い森鉄道・三沢駅まで歩いてみた…米軍基地の異国感とさびれた昭和感の同居

【註:本記事の内容は、2019年に取材されたものです。】

青森県は、津軽地方と南部地方に大きく分類される。室町時代は南部氏が現在の青森県のほぼ全域を所領としていたが、戦国時代、家臣だった大浦為信(津軽為信)が謀反を起こし、独立。江戸時代は津軽地方が津軽氏の弘前藩(支藩の黒石藩を含む)、南部地方は南部藩の所領となっていた。

そうした設立の経緯から、江戸時代の両藩は犬猿の仲となり、檜山騒動や相馬大作事件など諍いも起こった。さらに戊辰戦争で、早々に弘前藩が新政府軍に下ったことで、野辺地戦争では両藩は直接槍を交えるに至る。そうした長年の対立が残っているのか、同じ県となったあとも方言や風習など、文化の相違が少なくない。

「青森県」の成立時、県庁が旧弘前藩の弘前でも、南部藩の八戸でもなく、青森市に置かれたのも、両藩の融和を図る意図があったのだろう。とはいえ青森は旧弘前藩領だったため、その影響は残った。現在では、港湾都市として発展した青森と、旧藩の中心地である弘前、八戸の3市で、青森県の人口の過半数を超える。

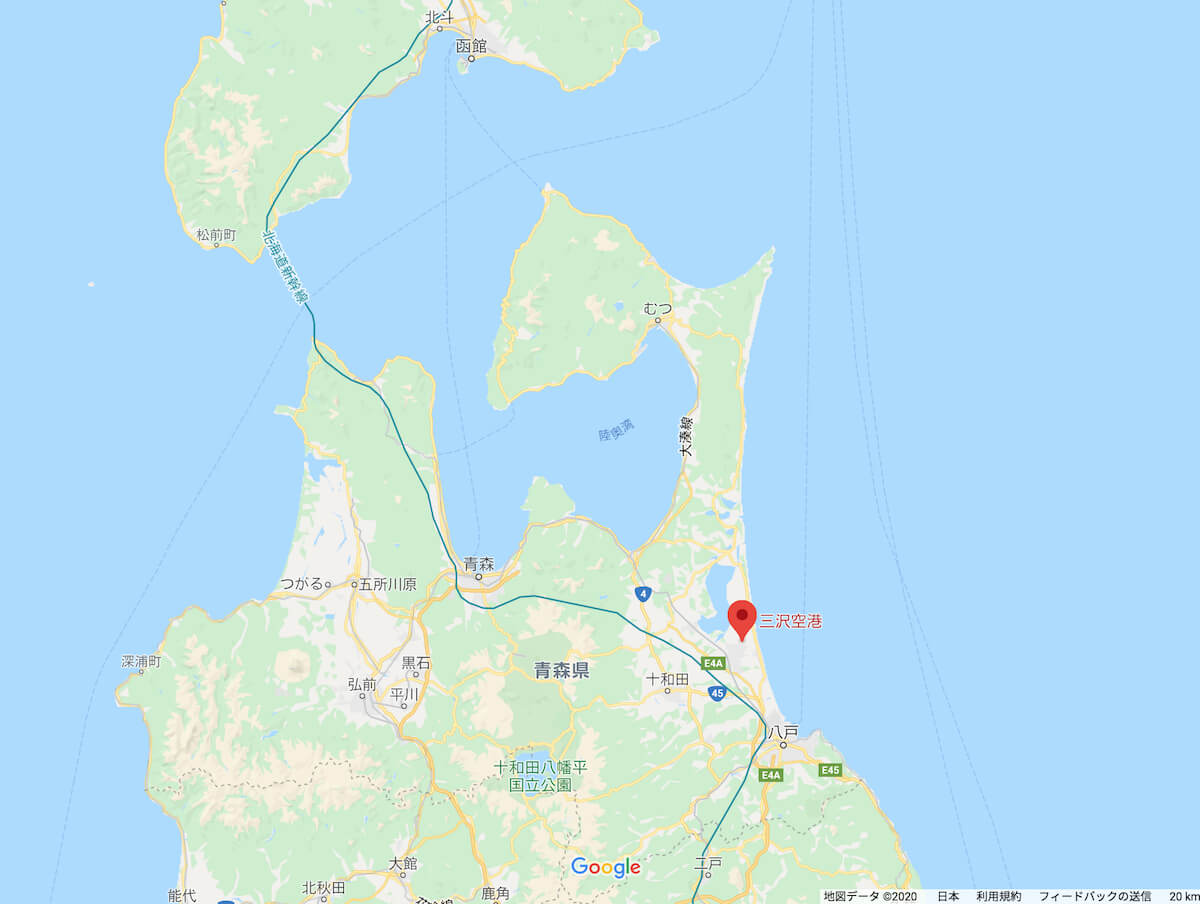

前置きが長くなったが、実は空港も青森県には2つ存在する。青森市と弘前市に近い青森空港と、八戸市に近い三沢空港(三沢飛行場)だ。今回は三沢空港から、青い森鉄道の三沢駅まで歩いてみた。

三沢といえば空港のまちというより、基地のまちというイメージを持つ人が多いかもしれない。1941年に旧海軍の航空隊が置かれ、戦後は米軍が接収。1952年には民間機を受け入れて軍民共用となったが、1965年に米軍と自衛隊の基地に戻り、1975年に再び民間機の運航が開始されている。

1965年から1975年までの10年間、三沢に代わって民間航路が発着していたのが、現在の海上自衛隊八戸航空基地(八戸飛行場)だった。この体制が続けば、八戸市街から直線距離で5kmほどと、八戸市民にとっては実に利便性が高い空港だった。

八戸飛行場を使い続けなかった理由は、拡張性の問題にある。滑走路が2250mしかなく、ジェット機への対応が難しかったが、両サイドを鉄道(東北本線=現在の青い森鉄道線と、八戸臨海鉄道線)が走っていたため、延伸ができなかった。そのため、米軍の保安上の問題が解消されたことで、三沢へ再移転されている。

三沢空港と八戸を結ぶアクセス手段はバスが一般的だ。2020年7月現在、三沢空港は日本航空の東京羽田便が1日3往復、大阪伊丹便が1往復、札幌丘珠便が1往復しており(函館便は運休中)、本八戸駅および八戸中心部の八日町と空港とを結ぶ路線バスがアクセスしている。

一方で、空港から路線バスで三沢駅へ向かうルートもあるのだが、こちらは連絡が悪い。出発・到着時刻と、日中は1時間に1本程度と運行本数が少ない青い森鉄道のダイヤがかみ合わず、30分~1時間弱を駅で待たなければならないケースがある。夏場はともかく、寒さの厳しい冬場は大変なので、注意が必要だ。

今回は三沢空港から徒歩で三沢駅まで歩いてみた。実践したのは2019年夏。日中は35度を超え、歩くにあたっては非常に過酷な気候だった。

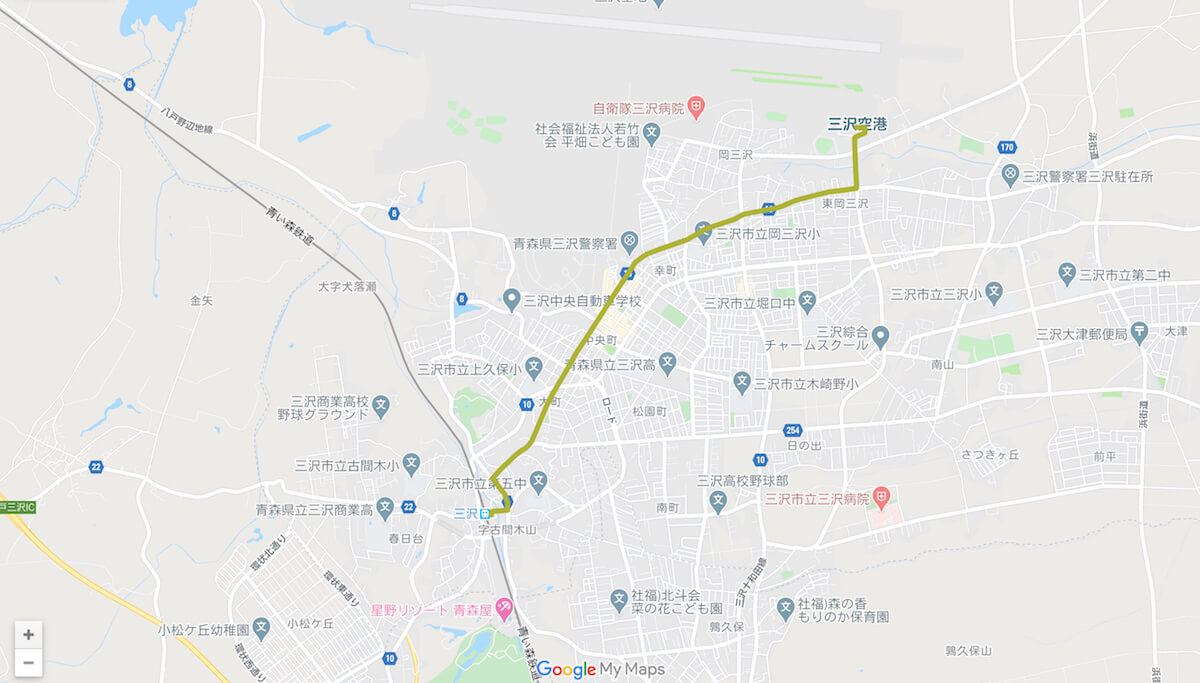

三沢空港から、青い森鉄道の三沢駅まで4.6kmを歩いてみた

三沢空港のターミナルは実にコンパクト。1階にカウンターとレンタカーの窓口が、2階には売店とレストラン、有料のラウンジが1カ所ずつと、シンプルな設計となっている。特筆すべきものはないが、米軍関係者とその家族とみられる外国人が多かったのが印象的だった。

外に出たが、駐車場もコンパクトなサイズ。周辺には、青森県立三沢航空科学館や幼少期を三沢で過ごしたという歌人・詩人である寺山修司の記念館の看板があるのだが、徒歩で向かうのは厳しいので断念した。

さらに三沢空港温泉という温泉施設が目の前に現れたが、さほど汗をかいていなかったため、今回は寄らず。入湯料は大人で350円とリーズナブルで、フライト前後の時間調整で汗を流すにはぴったりの施設といえそうだ。

200mほど直進し、信号を右折すると、住宅やカーディーラー、スーパーや飲食店などが並ぶ、郊外的な風景が連なる。さらに1kmほど直進すると、右手に米軍の三沢基地が現れた。もちろん中には入れないので素通りするが、基地独特の雰囲気が漂っている。

基地の前から街並みが賑わいだし、向かいには大きなショッピングセンターがあった。「スカイプラザミサワ」というこの施設は、アメリカンな雰囲気が漂っており、扱っている品物も米軍関係者と日本人向けのものが半々といったところだ。

実はこの日、三沢市中心部では「みさわ七夕まつり」が開催されており、スカイプラザの前や商店街など至るところに露天が並び、イベントが行われていた。そのため、普段の三沢市街がどれほどの賑わいを見せているのかはわからなかった。

スカイプラザを出てさらに直進するが、商店街にはどことなく異国情緒ただようデザインの建物が並んでいるのがおもしろい。しかし、300mほど進むと、おしゃれな建物から昭和の商店街へと、唐突に光景が変化する。祭りの日にもかかわらず、ほとんどの店がシャッターを降ろし、明らかに活気がない。

昭和の玩具やポスターなど、ガラス越しに面白そうな商品が見える店もあったのだが、すでに閉店している様子。閉じられたシャッターの上から古びたポスターが貼られた店もあり、閉店から年月がたっていることが想像できた。

大型スーパーまでの400mほどにわたって続く、アメリカ国旗や飛行機が描かれたシャッターや外壁は、三沢らしさがつまっていておもしろいのだが、商店街としての「現役感」は薄い。アーケードが途切れると、左右の光景も普通の住宅街へと変化した。

ここからは長い下り坂が続く。この連載の常だが、駅から空港へ向かうより、空港から駅へ向かったほうが格段に楽だ。周辺障害物を避けるため、多くの空港は山の上など高い位置にあるため、駅までの道が下り坂になることが多い。

坂を下って左に曲がると、旅館や民宿が数軒見えてくる。祭りの山車が車庫で整備されていたが、これはこの日の祭りのためではなく、8月下旬の「三沢まつり」に向けたものだろう。山車の車庫を右に回ると、三沢駅が見えてきた。

全行程は4.6kmの道のりだったが、市の中心部を通るため、飽きのこないルートだった。ただ、バスのタイミングが合わないからといって、安易に歩ける距離ではない。特に雪の積もる冬場は厳しいだろう。

実は、今回歩いたルートの一部には、鉄道の路線が平行していた。かつて三沢駅から米軍基地までは専用線が存在し、駅から基地の入り口付近までは現在も線路が残されている。

需要がなくて廃線となった以上、この路線が復活する可能性は極めて低いだろう。まして三沢空港のターミナルまでは、さらに3km弱のルートを新設しなければならない。1日6往復の空港のために造るのは、現実的ではない。

むしろ検討すべきは、再び民間機の就航を八戸飛行場に戻すことではないだろうか。2002年に東北新幹線が八戸まで開業したことで、三沢空港の需要は激減した。2001年の利用客数が約58万人であったのに対し、2003年は約39万人。ちなみに2018年は約29万人だ。

これまでも伊丹空港や関西空港、新千歳空港や函館空港などへの運航は、開始してはすぐ休止したりと、需要が不安定な状況だ。北海道新幹線が札幌まで開通すれば、さらにニーズが鉄道に奪われる可能性は高い。

それならば、八戸市街に近い八戸飛行場へ民間機を再々移転したほうが、発展の可能性はあるように感じる。かつてネックだった滑走路の長さも、2250mと地方空港としては十分な長さだ。ジャンボジェットを飛ばすわけでなし、現在のジェット機なら問題なく離着陸できるだろう。

三沢は基地の街として、地元と上手く融合しているように見える。アクセスの不便な立地で、米軍・自衛隊・民間の複雑な管制を行うくらいなら、八戸と棲み分けをするのもいいのではないかと感じた。

(文=渡瀬基樹)