沖縄のツタヤ図書館、また不正疑惑…岩手・岩泉町の疑惑まみれの事業者選定と酷似

「これ、完全に禁止事項に抵触していますよ」

ある関係者が、そう言って絶句するのは、20年契約の“ツタヤ図書館”を決めた沖縄県読谷村の事業者選定についてである。

募集要項が発表された直後、地元商工会によるセミナーが開催された。そのセミナーの講師が、事業者選定の審査員のひとりだったのだ。これにより、応募者を評価する審査員が、特定の事業者と事前に接触して便宜をはかったのではないのかとの疑惑が、にわかに浮上してきた。

民間の資金と発想・ノウハウを活用して、公共施設の整備をより効率的に実現できるというPFI(Private Finance Initiative)。それを沖縄県で初めて本格的に導入した事業として注目を集めていただけに、このスキャンダルが関係者へ与える衝撃は決して小さくないだろう。

いったい、何があったのか。これまでに筆者がつかんだ情報を整理しておきたい。

読谷村が、図書館を核とした(仮称)総合情報センターの整備事業について、優先交渉権者が決まったと発表したのは今年1月末のこと。選定された事業者グループ(コンソーシアム)には、県内6社(うち1社は、特別目的会社へ出資せずに事業参加する構成企業)のほかTSUTAYAを全国展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が入っていたことから、3月12日に「沖縄に、ツタヤ図書館ができる」と当サイトがいち早く報じたところ、後日、地元メディアは、なぜか明るい話題としてそれに追従したのだった。

CCC運営のツタヤ図書館は、高層書架に中身がカラのダミー本を配置したカフェ空間が人気を呼ぶ一方、郷土資料大量廃棄や、鮮度が命の実用書を古本で大量に選書していたり、書店式の独自分類がわかりづらいなどと批判されてきた。

2013年の佐賀県武雄市を皮切りに、今年4月4日に新装開館した熊本県宇城市まで、これまで受託した7つの図書館のすべてにおいて、選定までのプロセスが不透明と批判され、首長や有力議員との癒着や出来レース疑惑が囁かれてきた。

CCCとして初のPFI案件となった読谷村でも、同様の構図があるのかもしれないと取材を進めていった。その結果、PFI事業に求められている正規のプロセスを適正にクリアしていない可能性があり、また、PFI方式を採用したことで、村が直接事業を実施するよりも費用を軽減できていないのではないかとの疑念を、4月10日付記事で詳細に指摘したばかり。

公共事業の事業者選定でありえない人選

さらに今回浮上してきたのが、事業者選定に関する疑惑である。

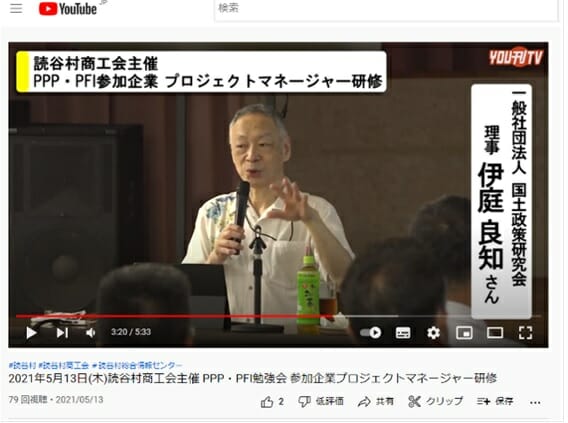

下の写真は昨年5月13日に、読谷村の地元商工会が主催した「PPP/PFI参加企業プロジェクトマネージャー研修」の様子である。

沖縄県内でも、これまで事例のなかったPFI方式による公共事業の仕組みについて、基礎から学ぼうということで、PFIに詳しい専門家を講師として研修会を開催。主に建設関連と思われる事業者が40~50名が参加していたのだが、驚くのがその講師である。

招聘されたのは、PFIの第一人者として知られる国土政策研究会理事の伊庭良知氏。伊庭氏は、研修会の2週間前の4月30日に発表された募集要項において、選定審査員のひとりとして名前が公開されていた人物。

通常、PFIに限らず公共事業の募集が開始された場合、応募する事業者は、行政関係者はもちろん、その選定委員へ個別の接触は固く禁じられている。委員への直接的な働きかけが行われたりすれば、選定結果に影響を与えかねないからだ。

事業内容や応募に関する質問も個別には回答せず、特定期間中に文書で受け付けて、後日まとめて回答を公開するのが慣例だ。もし事業者が事前に選定委員に接触したことが発覚すれば、その時点で失格となるのは、どの公共事業の公募にも共通する最低限のルールである。

それにもかかわらず読谷村では、選定委員が募集開始直後に講師としてセミナーを行っているのだ。公共事業に詳しい県外のある関係者は、こう断じる。

「われわれの認識では、完全にルール違反、アウトです。この後、個別に応募事業者と接触して指導したのではないかと疑われても仕方ないでしょう。のちに選定から漏れたグループの事業者にとっては、とても不自然なセミナーと感じたようです」

【読谷村PFI事業者選定までのスケジュール】

4月30日 募集要項発表 選定委員に国土政策研究会理事の伊庭良知氏就任

5月13日 商工会主催 PPP・PFI勉強会開催 講師は伊庭氏

5月14日 読谷村役場3階大会議室 募集要項等に関する説明会及び現地見学会

10月8日 応募事業者グループからの提案書受付締切

12月21日 参加事業者グループによるプレゼン

12月22日 優先交渉権者決定

そこで、伊庭氏に選定委員就任後のセミナー開催についての質問状をメールで送ったところ、その日のうちにご本人から回答があり、読谷村商工会主催の勉強会でPFIについて講演した事実は認めたものの、その行為はなんら問題ないとの認識を示した。

「公開の場で、誰でも参加できる形態でのセミナーは、PFI事業に経験のない地域企業らの自治体はなぜPFIで発注されるのか、PFI法とは何かなど、PFIの基本的なことをきちんと勉強していただくことがとても重要なこと。

個別案件の提案内容などについての話はもちろん、接触することは厳禁。しかし、誰でも参加できる場で、公開された内容の話をすることは、妨げられない」(伊庭氏)

誰でも参加できる公開の場で講演はしたが、特定の事業者と接触しての指導は一切していないので、まったく問題ないとの認識だ。だが、総務省で、公共経営の法制に携わってきた神奈川大学法学部の幸田雅治教授(行政法)は、こう問題点を指摘する。

「セミナーには、応募する事業者が多く参加することは容易に想像できます。講師はセミナー終了後、その場で出席者からの個別の質問の対応するなど、場合によっては、そこで事業者との個別のやりとりが発生する可能性があります。そういう場に出席するということと、そもそも中立的な立場から審査をするということとは、相いれない。したがって、誰でも参加できるセミナーとはいえ、就任後に講演する行為は、不適切であるといえます」

どうやら焦点は、個別に特定の事業者を指導したかどうかにかかっているといえそうだが、全国のPFI事例に詳しい、ある関係者は、こんな疑惑を口にする。

「PFIの世界には、札付きのコンサルタントがいるんです。『ゼロ円コンサル』と称して自治体に取り入り、『地元にカネを落とすことが大事』などと一見正論を述べる。うまくいったら、セミナーと称して地元業者に接触してチームを組ませます。自ら選定委員となって成約させて、チームから莫大マージンを取るというモデルです。一度やると“出禁”になるので、あちこちに進出していかないといけませんが」

まさか、読谷村でも、そんなことが行われたとは思えないが、調べていくと、他の自治体では、似たような疑惑が持ち上がっていることがわかった。

岩手・岩泉町、不正疑惑を町ぐるみで隠ぺい?

「選定委員の男性/守秘義務違反の恐れ/落札業者の提案書 関与

そんな見出しで、PFI事業の不正疑惑をセンセーショナルに報じたのは、2016年3月18日付の河北新報である。舞台は、岩手県東部に位置する人口8200人の岩泉町。本州でもっとも面積の広い町として知られる風光明媚な町に突然、スキャンダラスな不正疑惑が浮上した。

前年の2015年9月、子育て支援住宅の整備をPFI方式で公募したところ、3グループから応募があり、盛岡市に本社を置く建設会社を代表企業にした「岩泉CSSグループ」(残り9社はすべて地元企業によって構成)が、翌年2月に落札していた。

疑惑のプロジェクトは、町の中心部3900平方メートルの敷地に子育て世代対象の定住促進住宅を12戸整備する事業。同グループは、予定価格5億3500万円のところ4億6100万円で入札。

価格・提案内容ともに最高点をつけた同グループが選定されたのだが、河北新報は、選定委員に就任していた有識者の男性が、この選定されたグループの提案書作成に関与していたことを示す内部資料を入手したとして、その詳細を数日にわたって報じた。事業計画や図面、見積価格などを助言していて、他の事業者にはわからない評価ポイントが高くなる金融機関の融資に関する資料まで指導していたという驚きの内容だった。

そもそも町にPFI方式を導入するよう提案したのも、この有識者だったという。ということは、事業のスキームを自ら立てたうえに、事業者の審査・選定にあたった人物が、落札した事業者を指導していたことになり、これはもう絵に描いたような「利益相反」といえる。

入試の問題を作成して採点する教員が、試験前に特定の生徒を指導して、試験に出る問題を教えるようなものではないのか。

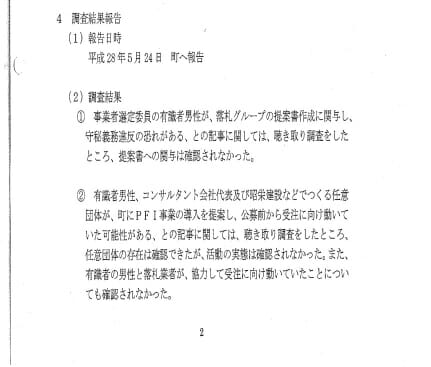

このPFI不正疑惑を河北新報が最初に報じてから1カ月後の2016年4月上旬、世間の厳しい批判に耐えかねた町は、調査委員会を設置して、関係者への聴き取りを行うと発表。ただし、そのメンバーに第三者は入らず、委員全員が役所の幹部職員だった。

そして翌月、「選定委員の不適切な関与はなかった」との調査結果が報告されたのだった。これ以後、河北新報が連日のように追及したPFI事業は、何事もなかったかのように進められていった。大山鳴動して鼠一匹とはこのことである。

この結末を、6月26日付記事で「筋書き通り」と関係者のコメントをひいて批判した河北新報は、PFI事業を提案する人物が、事業者の選定委員になるような仕組みが不正を生む原因になっているのではないかとの有識者のコンメトで締めくくっていた。

当時の岩泉町では、いったいどんな調査が行われたのか。それを知るために筆者は、同町に情報開示請求をして、調査報告書を入手した。報告書には、簡単な調査スケジュールと、「報道されたような事実は確認できなかった」という結論だけが記載されていたのだ。

では、この件について、議会ではどのような議論があったのか。そう思って、今度は同町の議会事務局にPFIに関する議事録を請求したところ、2週間後、該当する全員協議会の議事録は「不開示」との決定。理由は「率直な意見交換もしくは意志決定の中立性を損なう」ためという。

仕方なく、何人かの議会関係者に個別にコンタクトをとってみたが、誰に聞いても「まったく問題なかった」「不正行為はなかった」と、判を押したような回答しか得られず、あれだけ騒がれた不正疑惑がなかったかのようで、キツネにつままれたような気分だった。

この事件は、単に選定委員個人や事業者による不正ではなく、もしかしたら、町ぐるみで何かを決めていたのではないのか。だから町の内部の人にとっては「不正」の認識は、まったくないのではないのか。

そんな疑問に、公共事業に詳しい前出の関係者は、こう答える。

「小さな自治体では、たまにみかけます。特に住宅系では、あまり利害関係も少ないため、出来レースを疑う案件はあります。地元にお金を落とすことは間違いではない部分もあり、一概に批判はできませんが」

つまり、普通に競争入札を行うと大手ゼネコンが落札し、地元業者はその下請けとしてしか関与できなくなる。そこで、PFI事業では、地元事業者で編成されたグループに落札させるという行政サイドの暗黙の了解があり、そうした地元の要請を受けたコンサルタントが、スキームづくりから選定委員までを引き受けている構図があるのではないかと指摘するのだ。

事実、岩泉町の副市長も河北新報の取材に対して、こんなコメントをしている。

「PFI導入の手続きは複雑で専門知識が必要。町にはノウハウがなく、性善説に立って選定委員をお願いした」(河北新報・2016.06.26付 『リポート2016/PFI 疑問残し幕引き/岩手・岩泉町調査委「選定委員の不適切関与なし」』より)

直接的には、PFIでツタヤ図書館を誘致した読谷村とは、なんの関係もない岩泉町のケースを筆者がここまで詳しく調べたのには、それなりの理由がある。それは、どちらも疑惑の焦点となっている“選定委員”が同一人物だったからである。詳しくは後編でみていきたい。

(文=日向咲嗣/ジャーナリスト)