トヨタ・日産、世界EV販売台数で参入9カ月の中国シャオミに負けてしまった

今年3月にEV(電気自動車)事業に参入した中国のスマートフォンメーカー、小米(シャオミ)。7~9月の電気自動車(EV)の世界販売台数で、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダを上回った(マークラインズの調査による)。シャオミは参入からわずか9カ月で日本勢を上回ったことになる。同調査の販売台数ランキングでは日本の3社は上位20位の圏外となっているが、なぜ日本の大手自動車メーカーは後発のシャオミにあっさりと負けてしまったのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。

シャオミのスマホは比較的高い性能とデザイン性ながらも圧倒的な低価格である点が特徴であり、23年の世界スマホ市場シェアでは、1位のアップル(20.1%)、2位の韓国サムスン電子(19.4%)に次いで3位(12.5%/米市場調査会社IDC調べ)。日本には19年に参入し、今年4~6月の国内納入台数のメーカー別シェアでは1位のアップル(56%)、2位のグーグル(12%)に次いで3位(6%)に浮上した。

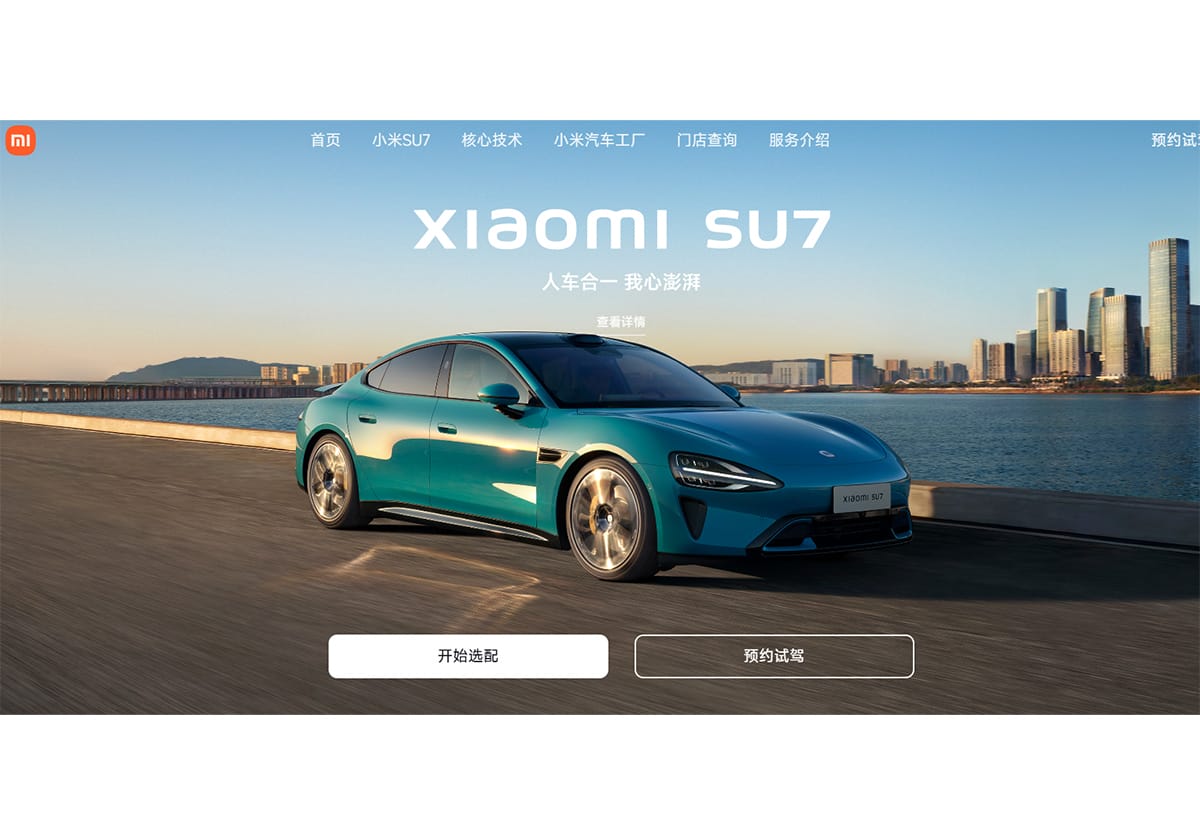

そのシャオミがEVへの参入を発表したのは21年3月のこと。同年にはEV事業の「小米汽車」を設立し、昨年11月には2種類の中大型セダンのEV「SU7」「SU7 MAX」を公表。中国自動車メーカー・比亜迪(BYD)製のリチウムイオンリン酸鉄(LFP)電池と中国電池大手・寧徳時代新能源科技(CATL)製の三元系電池を搭載し、運転支援機能も搭載。今年3月に世界で発売し、7~9月のEVの世界販売台数では18位(4万台)につけている。

日本メーカーで最高は22位の日産。同社は2010年12月に世界初の量産型EV専用モデル「日産リーフ」を発売するなど、EV市場をリードする存在だった。23年のEVの国内販売台数(軽自動車含む)では同社の「サクラ」が1位になるなど国内EV市場では存在感は大きい。EVに消極的な姿勢をみせていたトヨタが同社初の量産型EV「bZ4X」を発売したのは22年。ホンダが同社初の量産型EV「ホンダe」を発売したのは20年のこと。

先行して参入していた日本勢がシャオミに抜かれた理由はなんなのか。自動車業界関係者はいう。

「トヨタは今年1~6月の北米市場でのハイブリッド車(HV)の販売台数が前年同期比約7割増になるほど世界でHV販売が好調で、当面は引き続きHVとエンジン車、PHV(プラグインハイブリッド車)などに注力する方針。もともとEVが普及するという見方には懐疑的であり、次世代電気自動車(EV)の生産開始時期を26年末から27年半ばに延期するなど、EVに力を入れていない。ホンダは『2040年に脱エンジン』を宣言しているが、世界的なEV失速を受けてエンジン車とHVへの回帰を模索しているといわれている。そして日産は経営危機に揺れており、総じていうとエンジン車やHVで高い世界シェアを持つ日本のメーカーは、経営判断として現在ではあまりEVに力を入れていないといえる。一方、シャオミは自動車の商品ラインナップとしてはEVしかないので、一転集中しているゆえにEV市場に限れば上位にきやすい。

また、中国政府は国策としてEV産業の育成と輸出促進に力を入れており、27年までに全新車販売に占める新エネルギー車の比率を45%にする目標を掲げている。企業への優遇税制や補助金なども積極的に行い、その結果、四半期ベースの世界販売台数では中国の比亜迪(BYD)が米テスタを上回る期も出ている」

EV販売のネック

一時期はEVシフトが必然といわれた世界の自動車市場だが、その流れは現在では大きく失速している。アメリカのバイデン政権はEV購入に1台あたり最大7500ドルの税額控除を行ってきたが、トランプ次期政権はEV向けの補助金を廃止する方針とみられ、すでに3列シートの大型SUVタイプのEV開発中止を決めていたフォード・モーターは先月、カナダで計画中の電池材料生産の合弁事業から撤退すると発表。ゼネラル・モーターズ(GM)は先月、EV事業の業績悪化を受けてミシガン州の開発拠点の1000人の人員削減を発表した。

2035年までに全ての新車をEVなどのゼロエミッション車(ZEV)にするという方針を掲げ、世界のEVシフトをけん引してきたEU(欧州連合)でも変調が生じている。ドイツが23年12月にEV購入への補助金を停止するなど、各国が補助金を停止・縮小。これを受け独メルセデス・ベンツは2月、2030年に新車販売のすべてをEVにするとしていた目標を撤回し、20年代後半にxEV(EVとプラグインHEV)を50%にすると修正。スウェーデンのボルボは30年までに完全なEVメーカーになるとしていたが、9月、同年までにEVとPHEVの合計で販売比率90~100%とすると方針を修正。独フォルクスワーゲン(VW)は9月、国内工場の閉鎖を検討すると発表し、EV開発への投資が重荷になっていることが背景にあるとされる。

「最大のネックは、EVはガソリン車より価格が概ね100~200万円ほど高く、HVと比べても2~3割ほど高いという点。国からの購入補助金ありきの存在となっており、世界で補助金縮小・廃止の動きが広まれば売れなくなるのは当然。また、特に国内では充電ステーションの数が少なく、地方では選択肢にはなり得ない。このほか、流通量が少ないため故障時の修理費用が高くなったり、交換用部品がなくて修理できないということもあるし、中古車市場で下取り価格がエンジン車と比べて低くなる可能性があり、車の買い替えの際に古い車の売却代金が重要視される日本では、その点もハードルになる」(自動車業界関係者)

崩れるEVの環境負荷が低いという前提

別の自動車業界関係者はいう。

「製造コストのうち大きな部分を占める車載電池の原材料であるレアメタル・レアアースは、埋蔵地が途上国に偏っており、調達には地政学的なリスクが伴う。安定的な調達のため中国は政府が主導するかたちで埋蔵国の囲い込みを進めており、欧米や日本の大手メーカーですら原材料の調達に苦労し始めている。既存の大手自動車メーカーにしてみれば、エンジン車と比べて使用する部品が少なく製造が容易なEVが台頭すれば、ベンチャーや他業種企業の参入により優位性を失ってシェアを食われる可能性もあり、参入障壁が高いエンジン車が市場の主力であり続けるほうが都合が良い。

また、欧州がEVにシフトしたのは、ディーゼルエンジン不正でフォルクスワーゲンをはじめとする欧州の自動車メーカーが脱ディーゼルエンジンに舵を切らざるを得なくなったからだが、蓋を開けてみれば世界のEV市場では中国勢の席巻を許す結果となってしまった。そのため、自国の自動車産業保護のためにEV推進を転換させる可能性も十分にある。

もっとも、原材料の調達から製造、走行、廃棄までをトータルに考えると、EVのほうがガソリンエンジン車より環境負荷が低いとはいえず、そうなるとEV推進の大義がなくなるので、各国政府は自ずとEV推進の旗を降ろさざるを得なくなる」(9月13日付当サイト記事より)

EVの環境負荷が低いという前提を疑問視する見解が多いことも、EV普及を妨げる要因となりつつある。

「EVの走行時のCO2排出量はゼロですが、発電時に排出されるCO2やレアメタルなど原材料の採掘や廃棄までライフサイクル全体で考えると、EVの環境負荷はエンジン車と比べてドラスティックに減るとはいえないでしょう。重量が増すとブレーキやタイヤなど制御面の負荷が増し、エネルギー効率が低下するため、モビリティにおいては軽いということが非常に重要です。現状、EVのモーターやインバータの変換効率は通常90%以上であり、これ以上向上する余地は小さいので、航続距離を延ばすためには、より多くのバッテリを積む必要があります。理論的にはバッテリを積めば積むほど航続距離は長くなりますが、その分、車体の重量は重くなるのでエネルギー効率が悪くなります。搭載するバッテリの数量が増えれば、製造に伴う排ガスなどの環境負荷も増えることになります。結果的に、欧州のEVシフトの本来の目的であるCO2排出量の削減、環境負荷削減と結びつかなくなってしまいます。欧州が掲げるEVシフトには、EVを増やすほど不合理な点が顕在化する事項が多く含まれるため、どこかの局面で見直しを迫られる可能性もあります」(日本大学理工学部教授の飯島晃良氏/6月7日付当サイト記事より)

(文=Business Journal編集部)