メタが約2兆円を投資して取り込むスケールAIとは何者?「ラベリング」めぐる新たな競争か

●この記事のポイント

・米メタ、新興AI企業・米スケールAIに143億ドル(約2兆500億円)もの出資

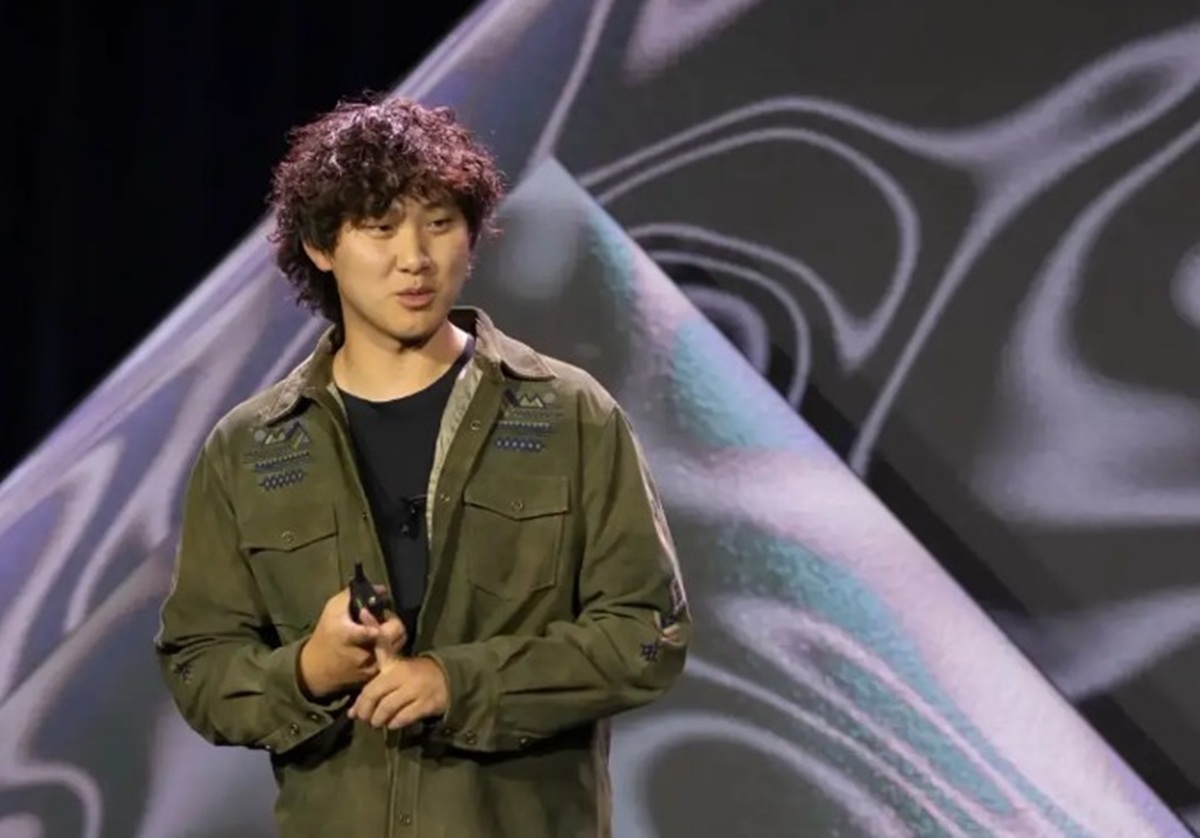

・スケールAI・CEOのアレクサンダー・ワン氏は、世界最年少でビリオネアになったオピニオンリーダー

・メタ、ラベリングの高い技術力を持つスケールAIを抱えることによって有利に競争を進めていく狙いか

米メタが「ラベリング」を手掛ける新興AI企業・米スケールAIに出資したと発表。メタが143億ドル(約2兆500億円)もの資金を投下してスケールAI株の49%を取得すると伝えられており、話題を呼んでいる。スケールAIとはどのような会社であり、なぜメタは多額の出資を行うのか。また、世界最年少でビリオネア(資産10億ドル以上)になり、AIの世界では20代という若さながらオピニオンリーダー的な存在であるスケールAI・CEOのアレクサンダー・ワン氏とは、どのような人物なのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。

●目次

AIを使って大量のラベリング

スケールAIとは、どのような企業なのか。また、同社が手掛ける「ラベリング」とは何なのか。エクサウィザーズ「AI新聞」編集長・湯川鶴章氏はいう。

「AIの領域では重要な要素が3つあるといわれており、一つ目がアルゴリズム、つまりAIのモデル自体、2つ目がそのAIモデルを動かすサーバーの半導体、3つ目が学習データです。スケールAIはこの学習データをつくる会社です。同社が手掛けるラベリングというのは、学習用データの一つひとつに、それが何であるか名前を付ける作業のことです。

例えばAIが猫の写真を見たときに、それが猫であると判断するプロセスは、人間の子どものそれと似ていて、『ヒゲが何本あるのか』『耳が尖っている』といった特徴を細かく教えられることで認識するわけではなく、単純に猫をいっぱい見ることで『これが猫なんだ』とパターン認識するというかたちです。AIに猫の写真を学習させる際には、多数の猫の写真に『これが猫である』というラベルを付ける必要があり、その作業がラベリングです。

従来はこのラベリングという作業は人間が行っていましたが、スケールAIはAIを使ってラベルを自動的につけ、それだけだと不完全なので、人間が確認・修正していくというハイブリッド方式で行っているというのが特徴です。大量の写真に人間がラベルをつけていくためには人を大量に確保する必要があり、人件費が安いアジアやアフリカの人々にオンラインで仕事を発注するネットワークを構築しています」

ラベリングに特化している会社というのは少ないのか。

「米アマゾン・ドット・コムなどは以前から自前でラベリングをやっていましたが、スケールAIは非常に大規模にラベリングに特化し、さらにAIを導入してハイブリッド方式でやっているという点が珍しいです。また、会社自体というよりも、CEOのアレクサンダー・ワン氏がAIのオピニオンリーダー的な存在として有名であり、世界最年少でビリオネアになったことでも知られています」(湯川氏)

メタの焦り

もしラベリングデータが必要であれば顧客としてスケールAIから購入すれば済む話だが、なぜメタは2兆円も出資するのか。

「メタが正式に発表しているわけではありませんが、主目的はワン氏を自社に引き入れることだといわれています。メタは今月にAI搭載スマートグラスの最新の研究用グラス『Aria Gen 2』の詳細を発表したようにAI搭載スマートグラスに力を入れていますが、画像のみならず映像データや3次元世界のデータもラベリングしていく必要があります。そして、ラベリングに特化した会社へのニーズは今後高まってくるため、メタとしては、高い技術力を持つスケールAIを自社で抱えることによって競合他社に対して有利に競争を進めていく狙いがあるのかもしれません。

メタの焦りもあるといわれています。これまではLLMの世界においてはOpenAI、グーグル、Anthropic(アンソロピック)、メタが上位4位と位置づけられてきましたが、メタが今年リリースしたLlama(ラマ) 4がベンチマークのテスト結果は良い数値であるものの、あまり実用的ではないということでいまいち評判が良くなく、現在はメタを除いたかたちで上位3社という言われ方をされています。そうした状況のなかでワン氏を取り込むことで挽回したいという思いもあるのかもしれません」(湯川氏)

メタの競合他社は警戒

今回のメタの動きは、AIの領域にどのような影響・変化を与える可能性があるのか。

「19歳のときにスケールAIを創業して成功し天才と扱われてきたワン氏が、メタのスーパーインテリジェンス部門の責任者に就いて次世代AIモデルの開発をリードすることになり、メタがどんなモデルを開発してくるのかというのが業界的にはもっとも注目されている点です。一方のワン氏もスケールAIの社内向けのメッセージで、自分にとっては一生に一度のチャンスなんだというようなことを言っており、ラベリングというAIの世界では傍流の部分ではなく、本流のAIモデル競争の分野でグーグルやOpenAIと戦いたいという思いもあるのではないでしょうか。

一方、他社からすれば、事実上メタの傘下となったスケールAIと情報やデータの受け渡しをすると自社の情報がメタに流れてしまうのではないかと警戒するでしょう。グーグルはスケールAIとの取引の見直しを検討するとの報道もありましたが、メタの競合他社が今後、他にラベリングの会社を探すのか、もしくは自社でやっていくのかという動きが注目されます。ラベリングの領域をめぐって新しい競争が生じる可能性もあります」(湯川氏)

前述のとおりワン氏は若くしてビリオネアになったわけだが、AIの世界ではこのように若いうちに大きな成功を収めて莫大な資産を築く事例は今後、増えていくと考えられるのか。

「今の時代は、自力で巨額の資産を築く方法は、自分で起業して上場するか、ストックオプションを得るというような株に起因するケースが大半なので、あり得るかもしれません」(湯川氏)

(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=湯川鶴章/エクサウィザーズ・AI新聞編集長)