総合商社もこぞって出資、「夢の技術」核融合発電が実用化目前?京都フュージョニアリングに聞く

●この記事のポイント

・燃料供給が止まれば反応が止まるため安全性は高い核融合発電への注目度が高まっている

・核融合発電の燃料である重水素とトリチウムは海水由来で無尽蔵に抽出可能

・アメリカは2040年代の商業化を目指し、中国も実験施設の建設を進めている

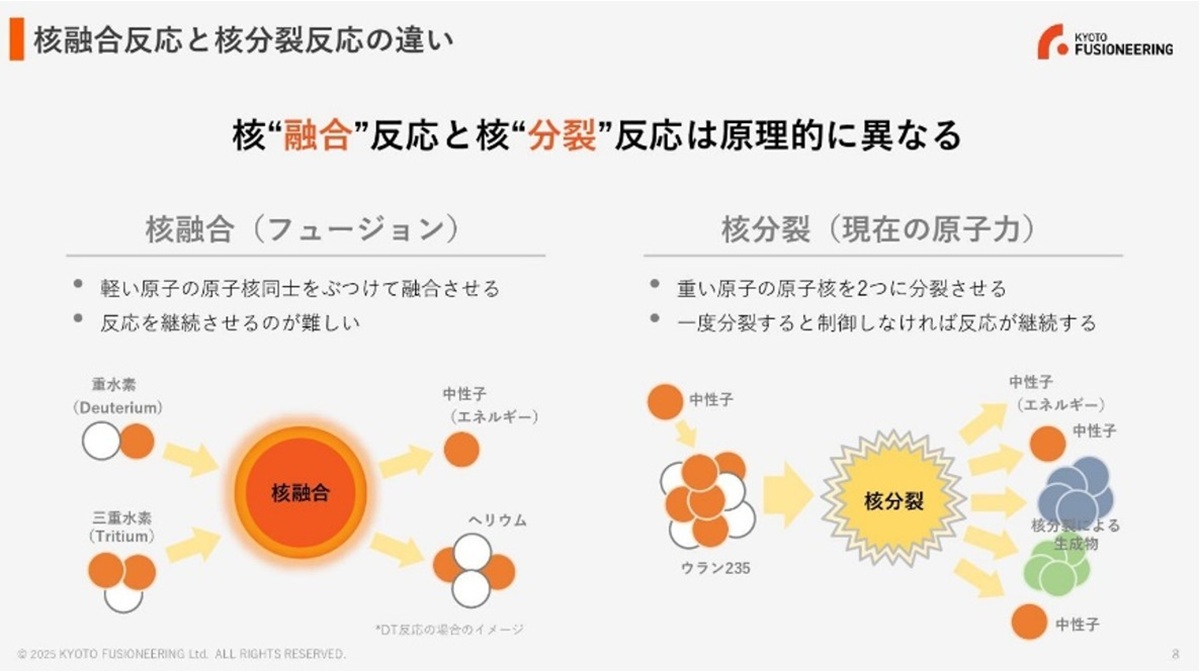

核分裂反応を用いた原子力発電と違って燃料供給が止まれば核融合反応が止まるため、安全性が高いとされる核融合発電への注目度が高まっている。日本の大手総合商社もこぞって投資をするなどして、事業化に期待が高まっている。脱炭素は社会的に最重要テーマであり、二酸化炭素(CO2)を排出しない原発はしばしば有効な手段として挙げられるが、福島第一原発事故の処理のメドが立たない日本で、将来的に原発比率が高まることは考えにくい。

そして、日本は原発のためにウランを海外から輸入しているのに対し、核融合発電の資源である重水素とトリチウムは海水由来で無尽蔵に抽出可能だ。安全性を確保しながら原発と同じように膨大なエネルギーを得られる核融合発電は、まさに夢の技術である。資源小国の日本は2030年代の発電実証を目指し、今夏に国家戦略を改定する。

そこで今回は日本初の核融合ベンチャー・京都フュージョニアリングに、核融合技術開発はどのようなステージまで進んでいるのか、そして、事業として成立する見通しについて話を聞いた。

●目次

核融合は太陽で起きている現象であることから、核融合炉は「地上の太陽」とも呼ばれる。未来の恒久的なエネルギーとして期待されるのが核融合発電(フュージョンエネルギー)だ。

原子力発電(原発)は燃料のウランに中性子をぶつけ、“核分裂”するときのエネルギーを使うのに対し、核融合発電は、重水素と三重水素(トリチウム)をぶつけて“融合”するときに出るエネルギーを利用する。

国際プロジェクトITER、運用前に国家間競争へ

核融合反応の原理自体は確立されており、実験レベルではエネルギーを取り出すことに成功している。しかし、持続的に核融合反応を起こし、商用レベルの発電に利用できるエネルギーを取り出すことはまだできていない。

現在、国際協力プロジェクトであるITER(国際熱核融合実験炉)をはじめ、世界中でさまざまな研究機関や企業が実用化に向けた研究開発を進めている。

ITERは2007年に国際機関が設立され、日本や欧米、中ロなど7つの国と地域が参画、フランスに実験炉が建設されている。これまで2025年の稼働開始を目標としてきたが、34年まで9年遅れると発表された。35年にも本格運用する予定で、その後の発電ができる原型炉は日本では50年頃に建設予定だったが、現在は前倒しが検討されている。

核融合スタートアップである京都フュージョニアリングの執行役員経営企画本部長、中原大輔氏は「日本はITERプロジェクトにおいて最大の貢献国の1つ」と語る。ITERプロジェクトに関連したBA(ブロードアプローチ)活動として、核融合反応を長時間持続させるために、欧州と07年から共同開発してきた超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」でにおいて、それを支える主要機器などで、日本は技術的に存在感を示してきた。「JT-60SA」は量子科学技術研究開発機構の那珂研究所で2023年10月に稼働した世界最大級の実験装置である。

ITERはあくまで実験炉であり、計画が順調に進めば原型炉(実際に発電ができるかテストするための炉)や商業炉へと続くが、建設までにはコストの他に技術的課題も山積している。そして何より、ITERが実現する手前で世界のプレーヤーが自国開発に舵を切ってきた。

「ITERに必要な機器については既に開発が終了しており、その知財は参加している各国が共通で持っている。機器開発でここまで進化したので次のフェーズに行ってもいいのではないかということで、アメリカやイギリス、中国などは、自国でこの事業を推進している。つまり、むしろここから先は民間及び産業の力を使って進めたほうがいいという考えだ」(中原本部長)

核融合というエネルギー分野でも、国と国との競争が本格化してきた。

日本でも実証プロジェクト開始

昨年11月、日本でも民間主導で核融合発電の実証プロジェクト「FAST(Fusion by Advanced Superconducting Tokamak)」が始動した。国内外の多数の研究者や企業が参画しており、京都フュージョニアリングがリーダーとして立ち上げ、現在は新会社のStarlight Engine社が推進している。「核融合反応から熱を取り出し発電」という核融合エネルギーの早期実用化の鍵となる発電実証を、政府が掲げる2030年代に行うことを目指す。成功すれば世界初だ。

核融合発電を実現するには、大まかに言って「核融合反応を起こす」工程と、その下流にある「熱をエネルギーとして取り出す」工程の2つが必要だ。プラズマを発生させて核融合反応を起こすことだけでなく、エネルギー変換や燃料の増殖分離など複数の技術が必須であり、それらが整わなければいわゆる発電はできない。ITERや海外のプロジェクトの大半は「核融合反応を起こす」工程の研究開発に注力している。

ITERや「JT-60SA」などで採用しているのは「トカマク型」と呼ばれる方式の核融合炉だが、真空容器には東芝、トロイダル磁場コイルには三菱重工や古河電気工業ほか、中心ソレノイドコイルには三菱電機や日鉄エンジニアリングほか、というように多数の日本企業が関わっている。

京都フュージョニアリングが創業以来力を入れてきたのは「熱をエネルギーとして取り出す」工程で、その理由は核融合発電の産業としての広がりを考えているからだ。実際、プラズマ加熱装置であるジャイロトロンシステムを開発し、イギリスの核融合実験装置にも採用されている。

「核融合反応自体はすでに起こせているが、それを安定して効率よく持続させるようITERや各国の機関で研究している。また、トリチウムに関わる燃料システムのようにエンジニアリング技術としてとても重要な領域があり、その部分を当社では取り組んでいる」(中原本部長)

核融合発電には超伝導コイルの技術が不可欠だが、リニアモーターカーを数十年にわたって開発してきた日本は、真空容器製造技術と併せて技術的に優位な立場にある。

事実上は民間の技術開発競争、日本の勝算は

アメリカは40年代の商業化を目指し、中国も実験施設の建設を進めている。日本は国際競争に勝てるのか。あと何年で自宅のコンセントから「核融合で作られた電気」が使えるようになるのか。中原本部長に率直な疑問をぶつけたところ、「商用炉にはもう少し時間がかかるというのが正直なところ」と返ってきた。

「京都フュージョニアリングの立ち位置では、商用炉への展開を早めるために各社が取り組んでいないプラズマ”以外”の領域の開発を加速している。プラズマのところは“速いスピードで実現するプレイヤーと組んで実現したい”と考えている。

一方で、FASTはこのプラズマと京都フュージョニアリングの領域をつなげるプロジェクトでもある。京都フュージョニアリングが技術開発に取り組む熱の取り出しから発電につなげるプロセスを組み合わせば、それが発電実証としては最速になるだろう。これが当社の考えるシナリオで、結果として2040年代にいわゆる商用炉まで持っていくことを目指したい。実現すれば、日本に産業を呼び込むことができ、国益にも貢献できると考えている」

気になる中国の追撃

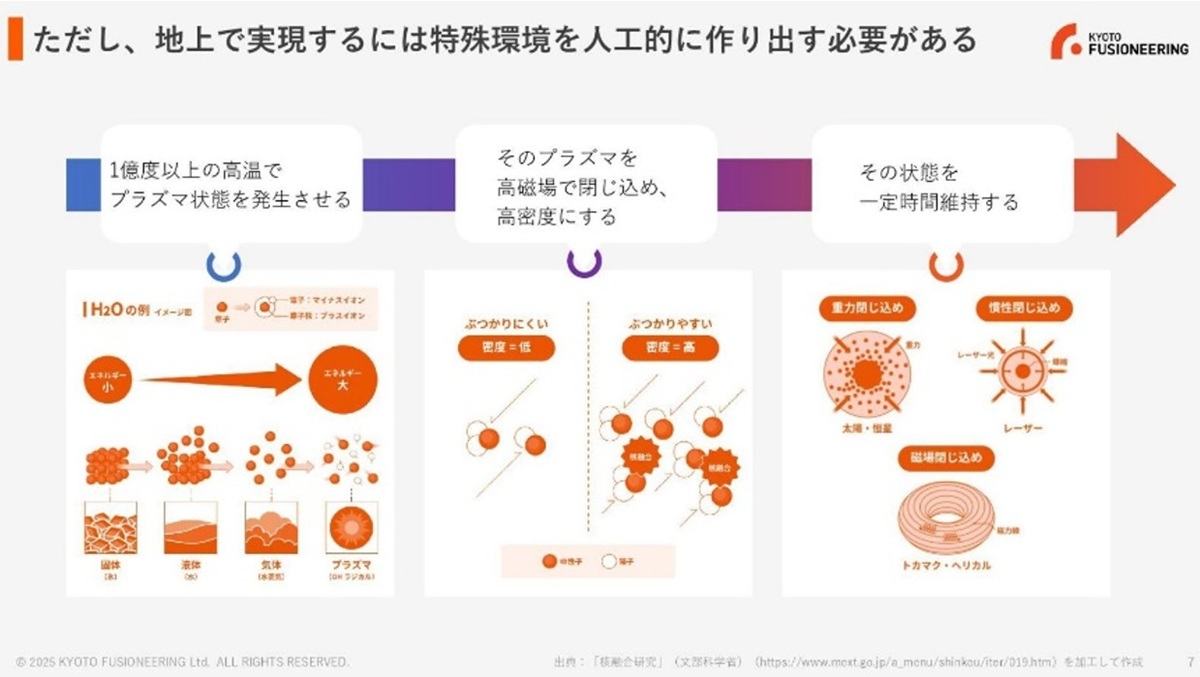

先月、中国が開発を進めている核融合実験装置「全超伝導トカマク型核融合エネルギー実験装置(EAST)」が、1億度の高温プラズマを1000秒間維持することに成功し、これまでの世界記録を更新したとのニュースが話題になった。EASTはITERの補完的な実験装置として、プラズマ制御技術や加熱方法、材料耐性の検証などを担当しており、将来的な商業用核融合炉につながる次世代実証核融合炉「CFEDR(China Fusion Engineering DEMO Reactor)」の開発にも直接つながると見られている。太陽光発電のときの苦い記憶があるだけに、多くの国にとって中国の存在は脅威に映る。

「基本的には、ITERが世界最先端の技術。中国の技術は進んでいるが、これはITERでの知見を活用したもの。中国は『BEST』という計画を発表しており、2027年にも新しいプラントができると発表している。ただ、中国の計画はサプライチェーンを含めて構築するという形になっているので、プラントを作るお金と意思があるところにサプライチェーンは全部寄っていく。日本が何もしなければ、核融合産業も中国やアメリカのものになる」

昨年3月、核融合エネルギーの産業化を目指す「一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会」(J-Fusion)が設立された。同協議会は、これまでのような学術としての核融合研究ではなく、それを実際に社会に活用するための取り組みを推進する。

中国は国家予算で取り組み、アメリカには巨大な資金調達マーケットがある。日本は確かな技術力で調達するしかない。

(文=横山渉/ジャーナリスト)