世界の7割は中国製、電池産業で日本は復活できるのか…全固体×水素×再エネに光明

●この記事のポイント

・日本の電池産業は技術力で世界トップ級だが、EV向け量産やコスト競争で中国勢に後れを取る。全固体電池や水素、ペロブスカイトなど次世代技術で巻き返しが期待される。

・トヨタ・日産の全固体電池、クボタの水素燃料電池トラクター、マクセルの高耐熱電池など、日本独自技術が産業用・再エネ・EVの電池革命を牽引しつつある。

・大量生産では不利な日本だが、高付加価値領域と次世代電池で勝ち筋が明確。再エネの蓄電、大型機械の水素化、産業ロボット向け電池などで世界を再びリードできる可能性が高い。

電池と聞くと、スマホや家電の“脇役”のような印象を抱く人もいるかもしれない。しかし世界は今、この“脇役”をめぐって熾烈な主導権争いを繰り広げている。背景には、EV(電気自動車)市場の急拡大や再生可能エネルギーの大量導入、そして産業ロボットや物流ロボットが急速に普及し始めたという大きな産業構造の変化がある。

これまで電気は「電線を通して使う」ものだったが、社会全体がモビリティ化し、分散化し、あらゆる機器が通信し、動くようになった今、電気そのものを“蓄える能力”がかつてないほど重要になっている。電池はもはや電子機器の部品ではなく、社会運営のための基盤──いわば“社会の血液”と呼べる存在になっている。

そして、電池の技術において日本は長年、世界のトップを走ってきた。ハイブリッド自動車の黎明期を支えたニッケル水素電池、スマートフォンの普及を支えた高性能リチウムイオン電池。その多くの基盤技術を生み出したのは日本企業だ。ところが現在、電池市場の主役は中国勢に変わりつつある。この逆風の中、日本は再び世界をリードできるのか──その分岐点がまさに今、訪れている。

●目次

- 世界の中の日本:技術はトップ、しかし量産で劣勢

- 今、日本企業が賭ける「3つの切り札」

- それでも立ちはだかる「中国の壁」

- 日本の「勝ち筋」はどこにあるのか

- 生活者にとって“電池の進化”は何をもたらすのか

- 日本はまだ“勝てる産業”を持っている

世界の中の日本:技術はトップ、しかし量産で劣勢

まず世界の電池産業の現状を俯瞰しておきたい。特にEV向けの車載電池では、世界のシェア7割を中国勢が握る。CATLやBYDといった中国企業は、原材料の調達から電池セルの生産、パッケージ化、リサイクルまでを一貫した巨大エコシステムとして構築し、安価かつ大量に供給できる強みを持つ。欧州の自動車メーカーまでがCATL製電池を採用し、従来の日本メーカー優位の構図は揺らいでいる。

一方で、日本の電池技術が衰えたわけではない。

「むしろ技術力の観点で見れば、依然として最先端にあります。問題は量産能力とコスト競争力、つまり“スケールの勝負”で後れを取っている点に尽きるでしょう。高度な安全性や高耐久性が求められる産業・医療・インフラ用途では、日本製電池は今も世界から高く評価され、需要も堅調。しかし、EVのように巨大マーケットかつ価格競争が激しい分野では、日本企業は思うように存在感を出せていないのが現状です」(戦略コンサルタント・高野輝氏)

つまり日本の立ち位置は、「技術ではトップクラスだが、世界市場の中心で戦えていない」という少し複雑な状況になっている。

日本が依然として世界最先端であり続けられるのは、材料科学・精密加工・品質管理といった領域で、他国にない“強迫的ともいえるこだわり”を持っているからだ。電池は化学反応で動く製品であり、高性能であればあるほど制御が難しく、安全性の確保には緻密な技術が求められる。高い信頼性を求める産業用途や医療機器で日本企業が選ばれるのは、こうした積み重ねによるものだ。

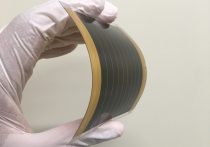

たとえばマクセルは、摂氏150度という過酷な環境でも安定稼働する厚さわずか1cmの全固体電池を開発し、すでに出荷を開始している。一般消費者が触れる製品では目立たないが、工場ラインや産業ロボット、IoT機器などの領域では、こうした「壊れない電池」が圧倒的な価値を持つ。

つまり日本の電池産業は、巨大マーケットでのスケールでは劣るものの、技術的な“質”の領域では依然として世界の先頭にいる。

今、日本企業が賭ける「3つの切り札」

では、日本が再び世界の主役に返り咲く可能性はどこにあるのか。現在、日本企業が注力しているのは3つの領域である。

・全固体電池:EVの“ゲームチェンジャー”候補

最も注目されるのは全固体電池だ。液体の電解液を固体に置き換えることで安全性が高まり、エネルギー密度も向上し、EVの航続距離は飛躍的に伸びる。さらに急速充電も可能になることで、EVの“弱点”が次々と解消される。

この全固体電池の研究では、日本が世界の最先端を走る。日産は現在の2倍の航続距離を目指し、2028年度の実用化を掲げる。トヨタは2027年度の量産開始を計画し「充電10分」「航続1000km級」の世界を視野に入れている。またマクセルのように、すでに小型の全固体電池を出荷している企業も存在する。

全固体電池が量産レベルで確立すれば、EV市場の構造そのものが変わる。これは日本の電池産業にとって、最後の大逆転のチャンスといえる。

・水素燃料電池:農業・建設で世界を先に走る可能性

もう一つの柱は水素だ。とくに注目されるのが、クボタが開発した世界初の水素燃料電池トラクターである。農業は長時間の重負荷作業が多く、EVではバッテリーの重量と充電時間がネックになる。一方で水素燃料電池はCO₂ゼロで長時間稼働が可能だ。

日本は燃料電池技術でも先行しており、トラック、バス、建設機械、港湾での作業車など“重負荷で脱炭素が難しい領域”では、日本の技術が大きなアドバンテージを持つ。EV市場では劣勢でも、別の領域で世界のスタンダードを握る可能性を秘めている。

・ペロブスカイト太陽電池:最も可能性のある“日本発技術”

第三の切り札はペロブスカイト太陽電池だ。日本の大学・企業が発明した技術で、薄く、軽く、曲がり、低コストで生産できるという特徴がある。太陽光パネルを“貼る”“巻く”“持ち運ぶ”といった使い方が可能になり、EVの車体や建物の外壁、カバンやウェアラブルデバイスなど、あらゆるものが発電装置になり得る。

すでに量産化にめどが立ち、世界から注目を集めており、普及が進めば“発電と蓄電の境界を消す”新しい世界が広がる可能性が高い。

それでも立ちはだかる「中国の壁」

ただし、日本企業の挑戦は簡単ではない。最大の壁は中国勢の存在だ。中国は自国市場の巨大さを背景に、政府の補助金も活用しながら、原材料から製造、リサイクルまで一体化した供給網を作り上げた。その結果、数量・価格の勝負では日本企業が対抗しづらい状況になっている。

さらに中国企業は技術革新のスピードも速く、リン酸鉄リチウム(LFP)電池の高性能化など、低価格・長寿命で世界のEVメーカーを取り込みつつある。欧州の自動車メーカーまでがCATL製電池を採用し、勢力図は大きく揺れ動いている。

つまり日本が未来の電池産業で存在感を取り戻すには、“中国と同じ土俵に乗らない”戦略が必要になる。

日本の「勝ち筋」はどこにあるのか

では日本が世界で勝つためには何が必要なのか。ここに明確な答えがあるわけではないが、大きく4つの方向性が見えている。

まず一つ目は「高付加価値市場」で勝つことだ。産業ロボット、医療機器、IoT機器など、安全性や耐久性が最優先される領域は日本企業の得意分野である。価格競争に巻き込まれない“堅い市場”で存在感を示し続けることは、中長期的な競争力の基盤になる。

二つ目は「全固体電池での主導権確保」。量産化が誰にとっても難しいからこそ、日本企業が成功すれば圧倒的な優位性を得る。EV市場のルールそのものを書き換えるポテンシャルがある。

三つ目は「水素×電池の複合戦略」だ。水素燃料電池とバッテリーのハイブリッド化は、長距離トラックや建設重機など、CO₂削減が難しい領域で需要が高い。ここは欧米も中国もまだ本格参入できておらず、日本にとってブルーオーシャンに近い。

そして四つ目は「再エネの安定化で不可欠な蓄電池市場」。太陽光発電が増えるほど、余剰電力の貯蔵と安定供給の仕組みが必要になる。この大型蓄電池市場は今後急成長が見込まれる領域で、品質重視の日本製電池に追い風が吹きやすい。

生活者にとって“電池の進化”は何をもたらすのか

電池技術は、一般生活者の暮らしにも直接影響する。たとえば全固体電池が普及すれば、EVの航続距離は大きく伸び、充電への不安は劇的に減る。家庭用蓄電池が安価になれば、太陽光パネルと組み合わせて電気料金を大幅に抑えながら、停電にも強い“自家発電の家”が普及するだろう。

ペロブスカイト太陽電池の普及はさらに大きな変化をもたらす。家の壁や窓、カバンや衣服までが発電装置になる未来が見えており、街中が“発電ネットワーク”になる可能性がある。フィジカルAIと呼ばれる産業ロボットの普及も、物流コストの低下や建設の生産性向上を通じて、私たちの生活の根底に影響を及ぼす。

電池の進化は、エネルギーの価格、暮らしの安全、社会インフラの在り方まで変えてしまう──そうした転換点に、今の私たちは立っている。

日本はまだ“勝てる産業”を持っている

EV向け電池では中国勢が圧倒している。量産力、価格競争力、サプライチェーンの強さ──これらで日本が勝つのは簡単ではない。しかし、電池市場はEVだけで決まるものではない。高性能・高信頼性の領域、全固体電池、ペロブスカイト太陽電池、水素燃料電池…。日本は未来のエネルギーインフラを左右する技術の源泉を複数持っている。

世界の電池市場はまだ成長の途上にあり、勝負はこれからだ。そして技術で戦える産業をいくつも持っている国は、それほど多くない。「ニッポンの電池」が再び世界を席巻する未来は、十分に現実味を帯びている。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)