東京から巨額税金流出、返礼品3割規制で魅力喪失…「ふるさと納税」を頑なにやめない事情

2019年6月から、ふるさと納税は新制度に移行した。ふるさと納税の返礼品に対して、これまで総務省は「寄付額の3割程度」「地場産品」といった条件を課してきた。しかし、総務省は自治体の自主性を尊重する立場をとっていたため、これら条件は強制できない。つまり、単なるお願いだった。

ふるさと納税競争に勝つため、目立った地場産品がない市町村は返礼品に高級家電や金券類を揃え、富裕層から税金をかき集めた。これを機に、ふるさと納税は爆発的な広がりを見せていく。

一方、高級家電や金券類の返礼品が登場したことで、ふるさと納税は過熱。東京23区などは数十億円の税金が流出する事態が起こり、ごみ収集や清掃、街の美化・緑化をはじめとする通常業務に支障をきたすほどになった。事態の重要性を察知した総務省は、ふるさと納税の見直しに着手。これまで、どこの地方自治体でも自由にふるさと納税制度を導入・活用できたが、昨年6月からは総務省が認可した団体のみに税額控除が認められることになった。いわば、総務省の意向に沿わない地方自治体を制度の枠組みから排除することが可能になった。

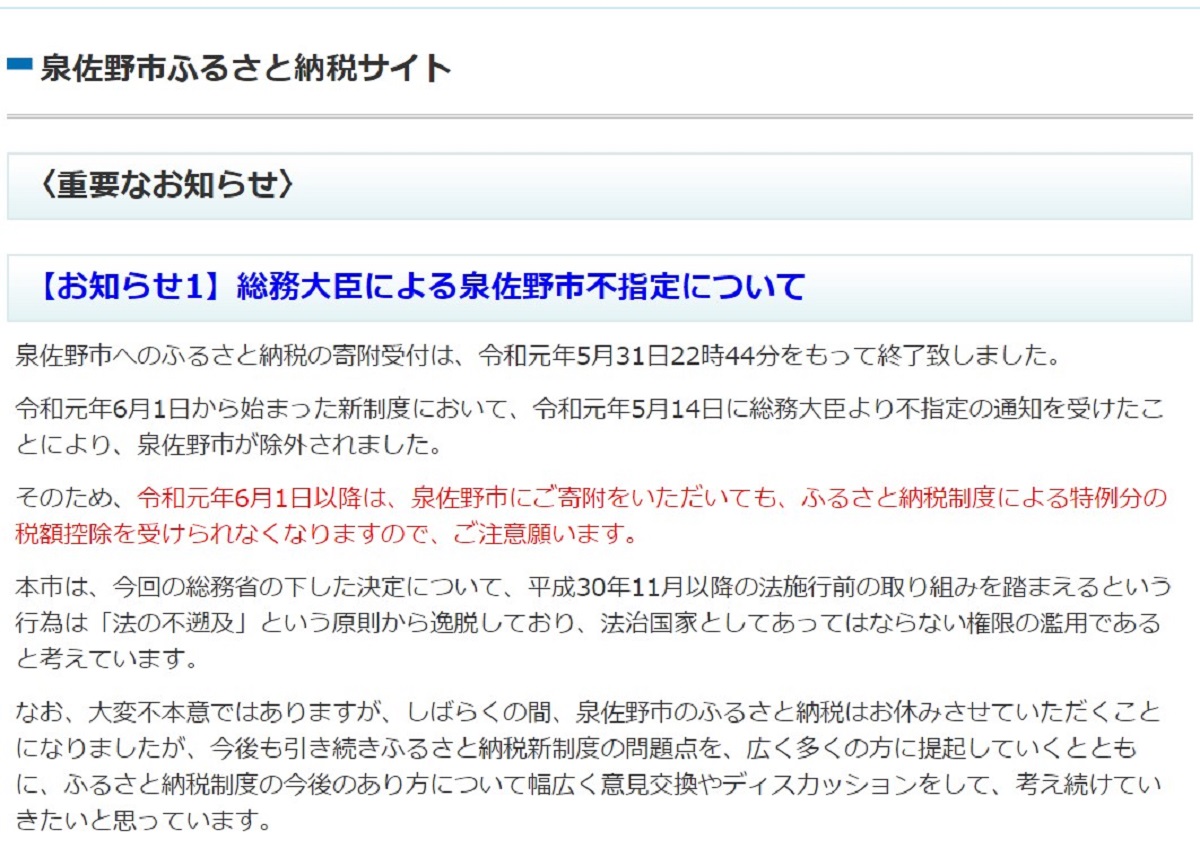

新制度への移行にあたり、総務省が念頭においてきたのは大阪府泉佐野市の存在だ。泉佐野市は関西国際空港などを抱える自治体だが、和牛や海産物といった目立った地場産品がない。そのため、ふるさと納税の返礼品はどうしても地味なラインナップになってしまう。これでは、耳目を集めることは難しく、激化するふるさと納税競争に勝てない。そうした思いから、泉佐野市はアマゾンギフト券を返礼品として贈ることを決めた。アマゾンギフト券は換金性が高く、ほぼ現金と同様に使用できるため、同市にふるさと納税が殺到し、約498億円を集めることに成功した。

一方、総務省のガイドラインを遵守していた地方自治体にとって、泉佐野市の行状は面白くない。そのため、総務省は同市を認可団体から除外。しかし、新制度の移行は2019年6月からであり、同市がアマゾンギフト券で多額のふるさと納税を集めたのは、新制度移行前。同市は「遡及して除外することはおかしい」と異議を申し立て、除外決定の取り消しを求めて訴訟に発展した。

総務省と泉佐野市の法廷闘争は、2020年1月に大阪高裁が総務省の主張を認めたことで同市が敗訴。同市は最高裁に上告したが、敗訴の影響は計り知れない。約498億円のふるさと納税は一転してゼロとなり、20年度予算にも大きな影を落としている。

返礼品は寄付額の3割以下に

「泉佐野市だけが目立っているが、ほかにも総務省に従わなかった市町村はいくつかある。今回の泉佐野市の件も一件落着しておらず、予断を許さない」と話すのは、総務省の職員だ。

実は、大阪高裁の判決は総務省にとっても想定外だった。総務省と泉佐野市は、訴訟へと発展する前に国地方係争処理委員会で互いの主張をぶつけている。同委員会は、総務省が過去に遡及して泉佐野市のやり方を問題視した点を見直すように勧告していた。同委員会はあくまでも第三者的な機関だが、過去のやり取りを見ると、どうしても国に慮った判断が多い。その同委員会が泉佐野市を支持し、総務省の主張を退けたのだ。

総務省が頑なに泉佐野市の行状を容認しないのは、ほかの自治体からの突き上げを受けているといった理由もある。このまま泉佐野市の行状を放置すれば、追随する自治体も出てくる。これでは、ふるさと納税制度そのものが崩壊してしまう。そんな危機感から、総務省は国地方係争処理委員会の勧告を蹴って、大阪高裁へと勝負の場を移した。そして、大阪高裁で粘り勝ちする。

ふるさと納税で多額の税金が流出している東京23区の職員たちは「大阪高裁判決は評価できるが、それでも東京23区から多額の税金が流出しているので、早急にふるさと納税制度を廃止することが望ましい」と口にする。

そして、泉佐野市に追随する地方自治体が出てくることを心配する声もあがっている。こうした心配を払拭するべく、ふるさと納税の生みの親とされる福井県の西川一誠知事(当時)は、いくつかの自治体に呼びかけて17年に「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」を結成。ふるさと納税を維持する方策を模索し始めた。しかし、西川氏は19年の県知事選で落選。同連合は主を失い、機能を停止した状態になっている。こうしたキーマンの退場も、今回の制度改正に少なからず影響を及ぼした。

今回の改正により、地方自治体は返礼品を寄付額の3割に厳守するようになった。厳守しなければ、総務省から指定団体として認可されない。これが、ふるさと納税ブームを沈静化させる大きなターニングポイントでもあった。それでも制度は完全に廃止されたわけではない。いまだ制度を活用して力を入れる自治体はある。制度改正後、返礼品は寄付額の3割程度とされたこともあり、返礼品を贈る市町村の負担は軽くなった。そうした面だけを見れば、地方自治体は過当競争から解放されて、実質的な実入りがよくなったと思われがちだ。

ポータルサイトと自治体の関係

しかし、新たな問題が地方自治体を苦しめる。今般、ふるさと納税の多くはポータルサイトを経由して集められている。市町村のHPからも直接申し込みができるようになっているが、ポータルサイトは各地のふるさと納税を一覧できるために、比較しながら選べる。それが、寄付者の意欲を刺激する。

ポータルサイトは当然ながら手数料を自治体側から得ている。そのため、ポータルサイト経由からふるさと納税を申し込まれると、市町村側の実入りは少なくなる。ふるさと納税はいったん制度を導入してしまえば、あとはほとんど費用がかからない。そのため、返礼品額を大きくしても多くの寄付が集まれば自治体側の実入りはよくなるので、ポータルサイトによる仲介を経ても、たくさんのふるさと納税が集まれば問題なかった。

そうした構図は、自治体だけではなくポータルサイトも同様なので、サイト運営者はあの手この手でふるさと納税の機運を高めてきた。イベントなどを定期的に開催し、そこに地方自治体を参加させ、数万人の来場者を集めるなどした。イベントを開催することで、ふるさと納税競争の過熱。これが、ポータルサイトと地方自治体のwin-winな関係を築かせた。

しかし、配送業者の人手不足に端を発した配送料の値上げ問題が勃発し、この負担が地方自治体を苦しめる。総務省が通達した返礼品3割という目安は、返礼品そのものの額に加えて、配送料も含まれている。そのため、遠方地への配送、遠方地からの配送は高くなる。北海道・東北・四国・九州は、都心部から離れているために漁業・酪農・農業が盛んで、それがふるさと納税ではメリットになっていた。

しかし、一大消費地である東京・大阪から遠いために、どうしても配送料は高くなる。この配送料も込みで3割までとなると、配送料の負担は自治体に重くのしかかる。特に離島は配送料が高くなるので、必然的に返礼品は安い産品になってしまう。せっかく魅力的だったふるさと納税の返礼品も「3割まで」という厳しい条件が課せられて返礼品の魅力は色褪せた。返礼品を楽しみに寄付をしていた人たちもそっぽを向いてしまっている。ふるさと納税額が減少すれば、それだけ地方自治体は苦しくなる。

「ふるさと納税という名前の通り、ふるさとを元気づける目的で制度が発足しました。しかし、その意義はもはや忘れられています。『もう、やめてもいいのではないか?』という声もありますが、総務省は苦労して育ててきた制度ですから、ここで制度を潰すわけにはいかないという思いがあるのでしょう」(前出・東京23区職員)

総務省の規制が強まった18年頃から「ふるさと納税はオワコン」と言われ続けてきた。それでも制度が延命してきたのは、菅義偉官房長官の影響力とも囁かれる。前述のとおり西川氏が提唱して生まれた制度だが、具現化したのは菅義偉総務大臣(当時)だとされているからだ。菅氏は現在の安倍政権で官房長官を務め、影の実力者とも呼ばれるだけに、ここでふるさと納税を廃止すれば菅氏のメンツは潰れる。第2次安倍政権発足直後、地方創生が謳われ、その後もローカルアベノミクスなどと地方を重視するような政策・スローガンが打ち出されたのも、そうした永田町の力学が背景にある。それらが複雑に関係して、ふるさと納税はここまで延命を続けてきた。

しかし、ふるさと納税の灯は消えかかっている。

(文=小川裕夫/フリーランスライター)