『カメラを止めるな!』のヒットは、従来のマーケティング方式を揺るがす

「カメラを止めるな HP」より

「カメラを止めるな HP」より毎年、ヒット映画が量産される夏休みシーズンが終了した。2018年も邦画・洋画を問わず、大作映画が目白押しだったが、今回の記事では、その興行収入の状況を紐解き、日本映画市場について考察する。

“前作超え”に苦戦する作品が多く、『劇場版コード・ブルー』の安定感に浮動客が流れる

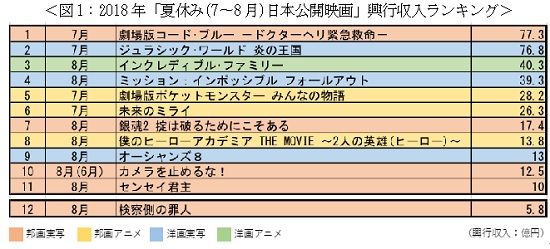

全体の傾向としては興行収入が軒並み伸び悩んでいる印象だ。図1は、夏休み(7~8月)に日本で公開された、興行収入(8月最終週時点)10億円以上の映画ランキングだ。

これらの2018年夏休み映画の作品群と、図2の過去数年間の同ランキングを比較してみると、邦画の伸び悩みが顕著にうかがえる。

細田守監督の長編アニメーション最新作『未来のミライ』の興行収入が26.3億円と奮わなかったことが象徴的だ。作品を重ねるごとに興行収入を伸ばし、ポストジブリの大本命として事前の期待値が高かっただけに寂しい結果。さらに、『銀魂2』も、前作は38.4億円と大ヒットとなったが、今回は17.4億円。『ポケモン』は及第点といったところだろうが、昨年の興行収入を上回ることはできなそうだ。

洋画に関しても、2大人気シリーズ作品、『ジュラシック・ワールド』『ミッション:インポッシブル』共に、前作の興行収入よりも低い着地となることが想定され、全米アニメーション作品歴代1位のディズニー・ピクサー最新作『インクレディブル・ファミリー』も、前評判の高さからすると伸びていない印象だ。

これは、公開前の期待値が高い注目作が多かっただけに、事後の作品評価が芳しくなかったことが影響していると思われる。名作の続編シリーズものや、ブランド力が強い作品で起こりやすい現象だが、各所レビューを見ても、「細田監督作品なのに」「1はよかったけど2は」「思ったほどでは」といった感想が多く見受けられる。そうしたなかでの『劇場版コード・ブルー』のスマッシュヒットは、そのときどきの評判に身を任せて鑑賞対象を決める「浮動客」が、その他の作品に気乗りせず、人気テレビドラマの安定感を求めたためではないかと推測する。

『カメラを止めるな!』は、新たなヒットの型となり得るエポックメイキングな作品

映画マーケット全体が低調なムードの今夏にあって、明るい話題となったのが『カメラを止めるな!』だ。評判が評判を呼び、拡大公開にこぎ着け、興行収入12.5億円。夏休み大作映画と並び、興行収入でトップ10入りとなったことは驚愕に値する。

本作品がいかにおもしろいのかは、すでに各所で報じられている通りだが、ここで論じたいのは、『カメラを止めるな!』に見る、新たなヒットの型についてだ。

「物語がおもしろいからだ」という意見もあるだろうが、この作品には今後のヒット作品を狙う際にベンチマークとなり得る特徴的な要素が見られる。

ヒットの3要素「ノンターゲティング」「“リアル”口コミ」「内輪ファン化」

それは、「ノンターゲティング」「“リアル”口コミ」「内輪ファン化」の3つに分解できる。

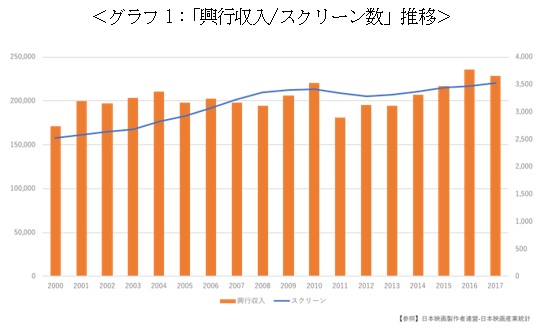

まず一つ目の「ノンターゲティング」とは、「家族向け」「ティーン向け」「シニア向け」など、いわゆる属性ターゲティングをしないということだ。このことは、国内の映画市場が飽和状態にあることが背景にある。以下のグラフ1は、映画市場全体を表す「興行収入」と「スクリーン数」の推移だ。

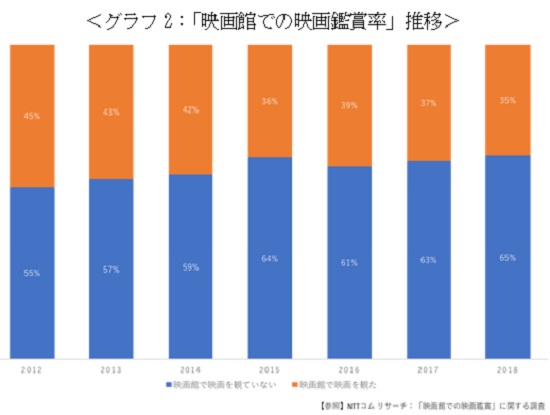

市場自体が右肩上がりで成長していないことは明白だ。さらに、グラフ2にある通り、映画を映画館で鑑賞する人は減少傾向にあり、2018年では1年間に1回以上、映画館で映画を鑑賞する人の割合が35%となっている。

新たなニーズを掘り起こし、新規顧客層の獲得を目的に、ターゲティングに注力するケースが多い。日本の映画市場は、各ターゲットセグメントに対しての作品が飽和し、同じパイを奪い合う状況になっている可能性がある。そうしたなか、セグメントを問わず幅広い層を映画館に向けさせる「ノンターゲティング」の作品が、突如としてヒットを飛ばすケースが出てきているのだ。『カメラを止めるな!』は、ターゲティングなどとは無縁の制作プロセスであったことは想像に難くないし、監督自身のインタビューからも、純粋に映画好きが集まり、誰もが楽しめる作品を目指して制作していたことがうかがえる。そうしたスタンスが成功のひとつの要因であったと思う。

2つ目の要素は「“リアル”口コミ」で、文字通りバーチャルではない“リアル”な口コミのことだ。映画においては、日常生活のなかでの生身の口コミが重要なのだ。なぜなら、映画は映画館というアリルな空間での体験コンテンツであり、人と人とが誘い合うことで行動を喚起するためだ。レビュー、SNSなどでの情流摂取が当たり前となった昨今でも、リアルな口コミが最後の決め手となる。

「“リアル”口コミ」を誘発するのは、わかりやすい見所だ。身近な関係であればこそ、映画の論評のようなやり取りをすることは少なく、「おもしろい」「泣ける」「笑える」など、シンプルな感情ワードでコミュニケーションする。この点において、『カメラを止めるな!』は「“リアル”口コミ」を誘発しやすい作品であったと推測できる。なにしろ「何も聞かずに観て!」「ネタバレ厳禁らしい!」で済むからだ。このように、映画を語ることが上手な人でなくても、身近な人を誘うための「口コミ」が発生するかどうかが肝心だ。

3つ目の「内輪ファン化」とは、作品に関わった“内輪”の関係者が、作品の熱狂的なファンである状態を指す。「ノンターゲッティング」で「“リアル”口コミ」が広がっていくためにも必要不可欠な要素だ。誰もがSNSで自由に発信できる社会において、つくり手の当人たちが本気で魅力を伝えていない作品には、信頼を感じることが難しくなっている。逆に言えば、関係者の人たちが単なる告知ではなく、絶対的な自信を持って情報発信している作品には強い関心を抱くものだ。

『カメラを止めるな!』は、ワークショップを通じて、一般人に近いキャストを起用し、監督自身の身近な仲間を集め、プロとアマとの境目がない、有志でつくり上げた作品だ。そして、制作スタッフ自身が感動を共有したくなるストーリーを完成させ、“内輪”の人々を熱狂的なファン化させていった。本作が秀逸なのはこの点にある。

さらに特筆すべきは、本作のストーリーが“内輪”の“輪”を、どんどん広げていくポテンシャルを持っていたことだ。誰かと一緒に映像やモノづくりをした経験があるすべての人々の“内輪”のストーリーとして、感動と共感が次々に広がっていったのだ。現実に押し潰されそうになっても、理想を追求していこうとする、すべての人々の物語として。

今回は、夏休み映画を紐解き、映画市場のマーケティングについて考察した。マーケティング戦略が練られたと思われる大作映画が苦戦するなか、そうした戦略などなく『カメラを止めるな!』がヒットしたことは、これまでのマーケティングで重視されてきた文法とは異なる3つの要素が折り重なり、異例のヒットとなったのではないかと推測する。そしてそのことは、映画産業の未来に向けての示唆となるエポックメイキングな事象だと考える。

最後に、『カメラを止めるな!』の盗作問題について自身の見解を記しておく。当人たちの主張が食い違っている以上、司法も含めたプロセスによって、両者が納得する穏便な決着を待つよりほかない。しかし、この問題によって、本作の映画としての評価や、監督の手腕を否定するかのような論調には異議を唱えたい。どんな素晴らしい原作があっても、ひどい映画はいくらでもあるし、たとえ本作のストーリーとほぼ同様の原作があったとしても、ここまで映画エンターテイメントとして昇華させることは至難の技だ。一映画ファンとしても、ものづくりに携わる人間としても、声を大にして言いたい。本作は間違いなく傑作だと。

(文=物延秀/株式会社UNITY ZERO 代表取締役社長)