勤労統計不正、背後に厚労省の雇用保険給付カットの意図か…失業保険もらえない人続出

リーマンショックで失業者急増でも積立金増加の不思議

不思議なのは、この後である。

雇用情勢は徐々に回復していき、失業者数の減少とともに、雇用保険の積立金も順調に回復していった。そのため、緊急措置的に固く締めたサイフのヒモを少しは緩めるのかと思いきや、前にもまして固く締め始めたのだ。

それが07年の法改正である。それまで退職理由に関係なく誰でも6カ月以上雇用保険に加入してさえいれば、退職後にとりあえず失業手当を受給することはできた。ところが、07年から突然、6カ月加入で受給できるのは会社都合退職者のみとなり、自己都合で退職した人は、12カ月以上加入していないと1円ももらえなくなった。

この改正が、直後にとんでもない悲劇を生むことになる。

運の悪いことに、法改正した翌年の08年秋、米国でリーマンショックが発生。国内では製造業を中心に“派遣切り”と呼ばれる契約の中途解除が相次ぎ、それまで減り続けていたはずの失業者が急増し始めた。

皮肉にも、1年未満の契約で働く非正規労働者が激増していたため、退職しても1円も失業保険をもらえない人が続出した。

住んでいた会社借り上げの寮を着の身着のまま追い出される人たちの姿が連日、ニュースで流れ、年末には東京・日比谷公園に「年越派遣村」が開設される事態にまで発展した。

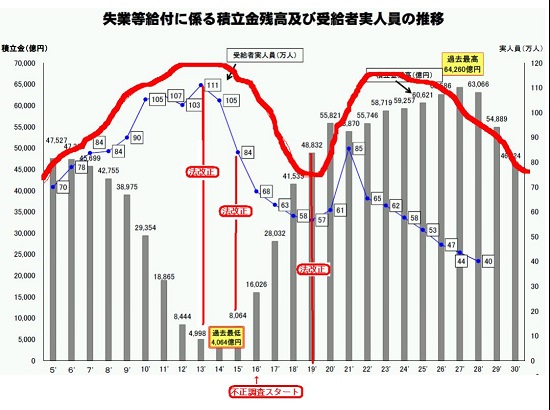

下のグラフ内で、太い赤字で書き込んであるのは失業率の推移である。02年に5%台を記録した失業率は、07年に一度は3%台までダウンしたものの、09~10年に再び5%台に乗って、高失業率社会の悪夢が再来した。

ラクダのこぶのようにM字を描いた失業率のカーブを見ると、一度めの失業率のピークには積立金を枯渇させるまで雇用保険がフルに機能していたことがわかる。

二度めのピークのときにも、もし同じように雇用保険がセーフティーネットの機能を果たしていたなら、積立金は大きく減り続けていたはず。ところが現実は、01年、03年、07年と、たび重なる給付削減と受給資格厳格化の法改正が「カネをせき止めるダム」のように機能し、積立金は09年に一度だけ減ったものの、その後は何事もなかったかのように増え続けた。

それは、02年のときのように雇用保険が積立金を大きく取り崩してまで労働者の生活を救済する機能が完全に失われていたことを意味する。

皮肉にも、1年未満の契約で働く非正規労働者が激増していたため、雇用保険に加入手続きがなされていなかったり、加入していても、自己都合扱いでの退社とされる人が続出。12カ月の受給資格期間を満たすことができずに、退職後に失業保険をもらえない人が大量に発生したからだ。

そして、「毎月勤労統計」の不正調査によって、失業手当の日額も、毎年のように減り続けていたのだから、失業者を切り捨ててでも雇用保険財政を潤すことを優先させた“本末転倒”ぶりが改めて浮き彫りにされた格好だ。

雇用保険積立金残高のグラフに、失業率のグラフを重ねてみた。失業率は、平成5(1993)年の3.2%から急増し、平成14(2002)年には5.4%まで上昇。その後は平成19(2007)年まで下落していくものの翌年から上昇を始め、平成21(2009)から平成22(2010)年には5%台まで再上昇している。積立金残高は、前半の上昇局面では底をつく寸前まで減ったが、後半の上昇局面では、減るどころか増え続けた。平成29(2017)年と平成30(2018)年に減っているのは、保険料と国庫負担を大幅にカットして収入を減らしたためだ。

雇用保険積立金残高のグラフに、失業率のグラフを重ねてみた。失業率は、平成5(1993)年の3.2%から急増し、平成14(2002)年には5.4%まで上昇。その後は平成19(2007)年まで下落していくものの翌年から上昇を始め、平成21(2009)から平成22(2010)年には5%台まで再上昇している。積立金残高は、前半の上昇局面では底をつく寸前まで減ったが、後半の上昇局面では、減るどころか増え続けた。平成29(2017)年と平成30(2018)年に減っているのは、保険料と国庫負担を大幅にカットして収入を減らしたためだ。増え続けた雇用保険の積立金残高は、13年には6兆円を突破。15年には過去最高の6兆4260億円と、雇用保険のサイフは、パンパンに膨れ上がった。

それでも、国はセーフティーネットの再整備に乗り出すことはしなかった。10年に、加入資格をそれまでの「1年以上雇用見込み」から「31日以上雇用見込み」に改定して、フルタイム勤務ならほぼ例外なく雇用保険加入義務を課した点を除けば、いくら余ったカネの使い道に困っても、国は決して失業手当を大幅に増額するようなセーフティーネット強化には取り組まなかった。

ここ数年は、リーマンショック直後に取り入れた緊急の暫定措置を継続し続けたことを除けば、早期に就職できた人に給付を行う再就職手当を大幅に増額するなど、比較的恵まれた立場の人を対象にした改定ばかりが目につく。一方で、積立金増額批判を避けるためか、労使折半の保険料率を大きく引き下げたうえに、国庫負担を本則の10分の1まで削減した。

雇用保険は、失業して困ったときに生活を救済する制度ではなく、要領良く立ち回れる人だけがトクできる制度に変わりつつある。

そうした文脈から見た今回の「毎月勤労統計調査」の不正は、構造計算のデータを偽装した建築設計士の事件をほうふつとさせる。

計算データの偽装により、「震度7」まで耐えるはずの構造物が「震度5」で倒壊の恐れがあるとしたら、いくら費用対効果が優れていたとしても、なんの意味もない。

雇用保険制度の場合は、理論上「失業率5%まで耐えられる」設計だとしても、不適切な調査を基にした脆弱な建て付けだったとしたら、セーフティーネットの役割は弱くなる一方である。

徹底的に事実を解明して、一日も早く労働行政に信頼を取り戻してもらいたい。

(文=日向咲嗣/ジャーナリスト)