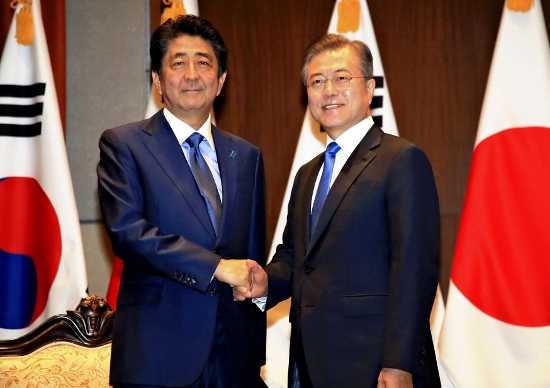

安倍晋三首相(左)と韓国の文在寅大統領(右)(写真:読売新聞/アフロ)

安倍晋三首相(左)と韓国の文在寅大統領(右)(写真:読売新聞/アフロ)日韓関係がかつてないほど冷え込んでいる。発端となったのは、元徴用工訴訟の判決だ。10月、元徴用工の韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めていた裁判で、韓国の最高裁判所にあたる大法院は同社に計4億ウォン(約4000万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。11月には三菱重工業に対しても同様の判決が下ったほか、今後も不二越やIHIなど70社以上の日本企業が訴訟を抱えている。

日本は、安倍晋三首相が「1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している」「国際法に照らしてあり得ない判断だ」と述べ、河野太郎外務大臣も「判決は日韓の基本的な関係を根本からひっくり返すと同時に、国際法に基づいて秩序が成り立つ国際社会への挑戦で、考えられない」と反発した。

戦後の日韓関係の土台を揺るがすともいえる問題だが、なぜ議論は平行線をたどっているのか。弁護士の殷勇基(いん・ゆうき)氏に聞いた。

日本の最高裁判決も「請求権消滅を意味しない」

――日本では、「徴用工問題は日韓基本条約および日韓請求権協定で解決済み」という意見が支配的です。

殷勇基氏(以下、殷) この問題の理解には2つのポイントがあります。ひとつは、法律用語が通常の日本語とズレるケースがあるということです。65年の日韓請求権協定で「解決」と明記されているのはその通りなのですが、その「解決」という法律用語を、日本政府は「両政府の持つ外交的保護権(交渉権)が消滅する」というだけの意味だと理解してきました。元徴用工など被害者個人の賠償請求権は消滅しておらず残っている、と理解してきたということです。

被害者個人の請求権が残っているなら「解決」ではないじゃないか、と思えます。つまり、「解決」という法律用語なのに、それを「完全解決ではない」という意味に理解してきたということです。このズレは、法律家でない一般の人には非常にわかりにくいと思います。

さらにわかりにくいのが、以上が2000年頃までの日本政府の見解だったのですが、それ以降、日本政府は見解を変更しました。今度は、「解決」を「両政府の持つ外交的保護権(交渉権)が消滅する」+「被害者個人の賠償請求権が救済なき権利になった」と理解することにしたのです。これまで、被害者個人の権利には影響がない、と言っていたはずなのに、その見解を急に変更するのは御都合主義というほかありません。また、「救済なき権利」がキーワードですが、これも法律家ではない人にはすごくわかりにくいと思います。

「救済なき権利」は、裁判上での請求権は消滅したものの和解など裁判外での請求権は残っているという見解であり、これが現在の日本政府の立場です。つまり、「裁判では救済されないが、裁判外では救済されることができる」ということです。裁判外でなら救済されるのに「救済なき権利」という言い方をするのが、またわかりづらいポイントかと思いますが、こういう権利があるという考え方は法律家には共有されています。

実際、中国人の元労働者(強制連行・強制労働)と「慰安婦」被害者について、07年4月27日に日本の最高裁も「(個人の)請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではない」という2つの判決を同日に下しています。最高裁が日本政府の新見解を追認したわけで、この判決の考え方は日中間以外でも適用されるというのが日本政府の見解です。ちなみに、同判決を踏まえて、西松建設は後日、中国人の元労働者と和解しています。