3割が200万円以上、不妊治療の“お金の現実”…1月から拡充、助成制度のポイント

2020年9月に就任した菅義偉首相が、少子化対策として不妊治療の保険適用を掲げた。これによって、これまでなかなか進まなかった保険適用への動きが加速化。厚生労働省は、2022年度に不妊治療の保険適用を拡大する方針を示している。今年1月からは、保険適用開始までの経過措置として、従来の不妊治療の助成制度も拡充された。

晩婚化・晩産化や不妊治療に対する認知度の向上によって、不妊治療を受ける人は増加傾向にある。不妊検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は、全体で18.2%と約5.5組に1組。子どものいない夫婦では28.2%とさらに多い(※1)。

その結果、不妊治療の一つである「体外受精」で生まれた子どもは、2018年に前年に続き5万6,979人と過去最多を更新(※2)。この年に生まれた子どもの割合でみると約15人に1人。つまり、小学生ならクラスに約2人はいる計算になる。

今後、不妊治療が保険適用ともなれば、高額な費用負担を理由に躊躇していたカップルも不妊治療に対して前向きになれるかもしれない。その反面、保険適用による弊害もゼロではないようだ。

今回のコラムでは、2回にわたり、ファイナンシャル・プランナー(FP)として、保険適用前に考えておきたい不妊治療とライフプランについてアドバイスしたい。

※1:国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」(2015 年)

※2:日本産科婦人科学会

不妊治療にかかるお金は“ステップアップ”するにつれて高額に

「不妊」の定義や治療法については、さまざまなサイト等で解説されているので、そちらをご参照いただきだくとして、ここでは、不妊治療にかかるお金、かけるお金に注目してみよう。

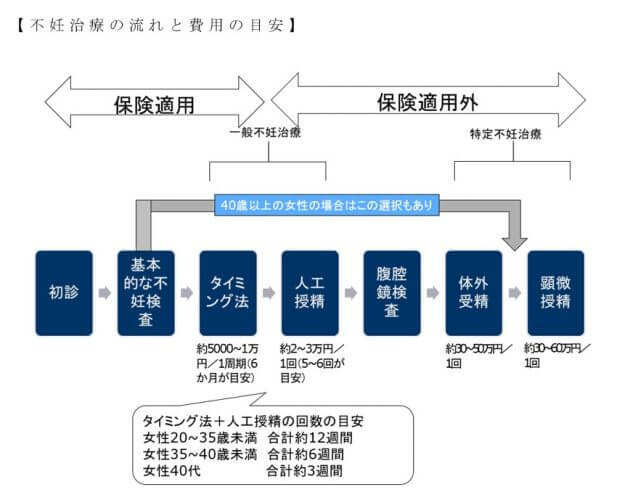

一般的に、不妊治療は、カップルで医療機関を受診して不妊の原因を検査し、その結果によって、その後の治療方針を決定する。一般的な検査やタイミング法などは、「一般不妊治療」として保険適用の対象となるが、人工授精、体外受精、顕微授精など「特定不妊治療」へと“ステップアップ”していくと、保険適用の対象外。つまり自由診療となり、費用はうなぎ上りとなる。

全国どの病院で治療を受けても費用(診療報酬)が一律の保険診療と違って、自由診療は医療機関が自由に金額を設定できるからだ。厚生労働省の研究班の2017年の調査(※3)によると、1回あたりの費用の平均について、体外受精は約38 万円、顕微授精は約43 万円となっているが、前者は1万3,030円~110万2,697円、後者は5万8,925円~114万5,470円と最低と最高ではかなりの差がある。

このように、かかる医療費の総額は、不妊の原因や妻の年齢など個々の状況、病院によって大きく異なる。ただ、妊娠率は年齢に深くかかわっており、女性は35歳を境に妊娠率は低下する。妻の年齢が若ければ、時間的にも経済的にも負担を抑えられる可能性はある。

例えば、ステップアップのタイミングについて、妻の年齢が34歳以下なら、タイミング法を半年、人工授精を5~6回試したところで妊娠しないようなら、「もうそろそろ…」といった感じで、次へのステップアップを勧められる。それが、40歳以上なら、時間的なリミットを考慮して、すぐに体外授精や顕微授精を勧められるかもしれない。そうなれば、1回(周期)で数十万円単位と費用は跳ね上がる。

とはいえ、治療法の選択は、患者さんの自由意思次第。どうしてもタイミング法で妊娠したいと望み、継続するカップルもいる。

とにかく、不妊治療の費用の特徴は、テップアップするにつれて雪だるま式に膨れ上がること。そして、治療期間がどれくらいか見通しがつかず、妊娠するまで、かけようと思えば無制限にかけられることが挙げられる。それは、まるで先の見えないトンネルに入ったようなものではないか。そして、医師のほうから「もう無理です。諦めましょう」などという言葉は出てこない。治療をやめる時期は自分たちで判断するしかなく、これまでかけたお金と時間を考えると、諦めきれないカップルは少なくないだろう。

不妊治療に「かける」お金は半数以上が100万円以上

では、不妊治療を行っている人は、どれだけのお金を「かけて」いるのだろうか?

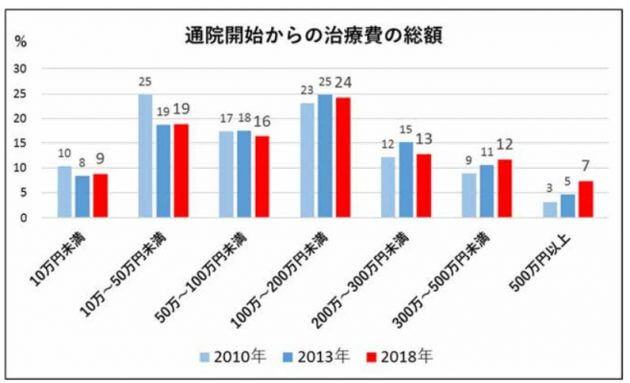

不妊治療をしたことがある人や不妊を心配したことのある人を対象に行った調査によると、治療費の総額は、「100 ~200 万円未満」が最も多かった(図表参照)。

FPとして気になるのは「300 ~500 万円未満」「500 万円以上」と答えた人が、これまでの2010年、2013年調査から右肩上がりに増えているという点である。これらを合計すると、不妊治療に200万円以上かけるカップルは32%と3割以上を占め、2010年と比較して1割近く増えている。

2021年1月以降の助成制度の改正点は?

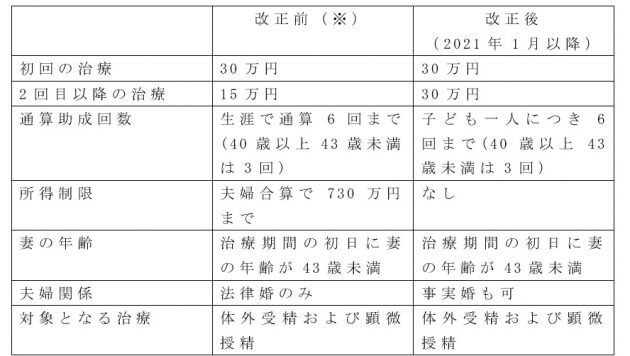

このような高額な費用負担を軽減する目的で2004年に創設されたのが、都道府県が実施する「特定不妊治療費助成制度」である。対象となる治療は、体外授精および顕微授精といった「特定不妊治療」だが、自治体によっては、不妊の原因を調べる検査やタイミング療法、人工授精などの「一般不妊治療」に対して助成金を補助するところもある。

また、対象者に関しても、原則は「法律上の婚姻をしている夫婦」のみだが、住民登録の有無などを要件に、事実婚も対象とする自治体があるなど、対応が異なる。

さらに、この制度でハードルが高かったのが所得制限である。従来の「夫婦合算で730万円」という所得要件は、30代、40代の会社員の共働き世帯なら、超えてしまう可能性が高い。

前掲の不妊治療を行った人等を対象にした調査でも、助成金を申請したことが「ない」人は 58%と6割近くにものぼり、その理由の 4 割は「所得制限で受けられない」であった。

これらの問題点を踏まえて、2021年1月以降、所得制限の撤廃や助成額の引き上げ、回数制限の緩和、事実婚も対象とするなどの変更が行われている。

続いて「後編」では、不妊治療が保険適用になった後の問題点や治療と仕事の両立の問題、不妊治療とライフプランをご紹介する。

(文=黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー)