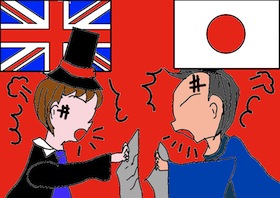

ディズニーは法律まで変える!?TPPでヤバい知財分野

画像は筆者提供

画像は筆者提供『かつて日本にもあった?外国技術を“マネ”するという国家戦略』

前回に引き続き、TPP問題で見落とされがちな知的財産権(知財)の分野について見ていきましょう。

知財分野においては、1885年(明治18年)、明治政府は国内産業保護を目的として、

「外国製品の模倣の奨励(『本邦人の特徴たる模造擬作の自由』)」

「外国人には日本国の特許権を認めない」(第1条)

という、専売特許条例を制定しました。

ところが、この専売特許条例も、やがてTPPと同じような道をたどることになります。

1899年(明治32年)に行われた、パリ条約への加盟です。これは、イギリスとの不平等条約撤廃のための取引条件という、外交上の外圧下によって決定されました。パリ条約に加盟するということは、TPPと比較して遜色ない、というかそれ以上に、国内製造業の保護政策の崩壊を意味します。

パリ条約の骨子は3つあります。

(1)内国民待遇(パリ条約第2条、3条)

(2)優先権制度(同第4条)

(3)各国特許独立の原則(同4条の2)です。

このうち、(1)内国民待遇とは、「外国人を差別してはならない」ことを規定します。要するに「出願人の名前と住所の欄を塗り潰してから」特許の審査をしろ、ということを意味しました。

例えば、米国人が日本に「土鍋」を特許出願しても、日本人と同様に審査され、そして、ひとたび特許が認められてしまえば、その米国人は、日本国内における「土鍋」の販売とその土鍋を使った料理店の営業を、すべて禁止できることになり、もしそれを破れば、「土鍋」の販売業者や料理店の主人は、逮捕されることになるのです。

もちろん、今や、特許法や著作権法では、「内国民待遇」は当然のこととなっていますが、パリ条約に加盟したころの日本は、日清・日露戦争を経て世界の工業国家の仲間入りをしたばかりでした。まだ大多数の人々が農業に従事していた農業国家で、洋式農法への転換中のような状態でした。

ようやく工業国家への道を歩もうとしていた矢先に、「知財による国内製造業の保護政策」のはしごが、いきなり外されたのです。「この条約加盟には、TPPに匹敵する大騒ぎが起きていただろうな」と思いながら、当時の様子を調べてみました。

しかし、調べた限りでは、特に騒ぎがあったわけでもなく、「パリ条約焼き討ち事件」などのような過激な反対運動にもならなかったようです。当時、国民の知財への意識が低かったのか、あるいは、条約加盟とのバーター条件となっていた関税自主権の回復への悲願が、その気持を抑えたのかもしれません。

一方、パリ条約の加盟によって、「外国人より一秒でも早く、技術開発をして出願をしなければ、我が国は外国製品を使わされるだけの搾取される植民地に堕する」という恐怖は、相当なものだったと推測されます。その証拠に、明治末年あたりから大正時代にかけて、新しいアイデアを盛り込んだ製品開発が行われ、熱心に特許が出願されています。また、博覧会も盛んに開催されて、それらのアイデアが実用化されるに至っています。

そして、我が国は、2010年まで特許出願数世界第一位の技術大国の地位を維持してきたのです(11年に中国に抜かれました)。