がん、治るか死ぬかは「運命」?何をしても治らないがん、放置しても治るがん

過去50年のがん死亡の推移

過去50年のがん死亡の推移がんは実に不思議な病気です。いくら早期発見や早期治療をしても死亡率に改善が認められないことは、本連載で詳しく述べてきたとおりです。がんの統計を見ると、さらに不思議な特徴がいくつかあることに気づきます。

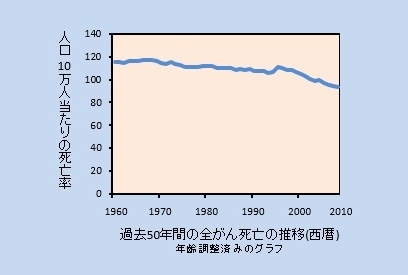

まず過去50年間で、死亡率がほとんど変わっていないことです(図参照)。胃がん、肺がんなど個々のがんによる死亡率はこの間に大きく減ったり増えたりしていますが、すべてのがんを合わせた死亡率がほとんど変わっていないのです。

もうひとつは、世界中どの国でも、がん死亡率が同じくらいになっていることです。先進国だけで比べてみると、もっとも多い英国が人口10万人当たり222人で、もっとも少ない日本で179人です。その差は19%ほど。これは、がん以外の病気では見られない特徴です。

最近、がんに関するさまざまな疑問を解いてくれる、大きな発見がありました。普通のがん細胞のほかに、がんの元凶となる細胞が発見されたことです。「がん幹(かん)細胞」と呼ばれ、白血病、大腸がん、肺がん、乳がんなどほとんどのがんで見つかっています。

がん幹細胞の特徴のひとつは、周りが親衛隊のような細胞で囲まれ、外敵から守られていることです。あるときは親衛隊細胞から信号を受けて分裂したり、またあるときは冬眠状態となったりします。「ニッチ」と呼ばれるこの構造は、異物をはねのける働きもしているため、抗がん剤が効きません。

ヒトががんで死亡する場合、ほとんどは転移によるものですが、その主役となるのもがん幹細胞です。治療によって治ったように見えていながら、あとで再発することもありますが、これも親衛隊に守られたがん幹細胞が、転移した先で生き残るからです。

このように、がんにまつわる疑問の多くが、がん幹細胞の発見によって説明できることになりました。

運命的に決まる

では、がん幹細胞はどこで、どのようにして発生するのでしょうか。

発がんには、ふたつのメカニズムが考えられています。そのひとつは「フリーラジカル」によるものです。紫外線、放射線、医療用レントゲン、タバコの煙、車の排気ガス、抗がん剤などの強い刺激によって、人体を構成する原子や分子が傷つき、フリーラジカルと呼ばれる状態になります。フリーラジカルは、自身の傷を修復するために、周囲にある原子や分子からパーツを奪い取る反応を起こします。この反応が、あたかも「報復の連鎖」のごとく次々に広がっていき、やがてDNAを傷つけるようになります。

もうひとつは、細胞が分裂する際にDNAの複製がつくられるのですが、そのとき、まれにコピーミス、つまりDNAの損傷が生じることです。細胞が繰り返し破壊されるような状況になると、コピーミスが発生する頻度も高まります。

ところで、ヒトの体はときどき細胞を分裂させることで若さを保つようにできています。DNAには、細胞分裂を促すアクセルのような働きを担う部位と、逆に分裂にブレーキをかける部位とがあり、ほどほどにバランスが保たれています。前者は「がん遺伝子」、また後者は「がん抑制遺伝子」とも呼ばれます。

DNAの損傷が、たまたまがん遺伝子を活性化したり、がん抑制遺伝子を抑制したりする部位に起こると、その細胞はブレーキの壊れた自動車のごとく、限りなく細胞分裂を繰り返す性質を身につけ、がん幹細胞となってしまいます(図参照)。

がんができるメカニズム

がんができるメカニズムがん幹細胞になりやすい細胞が最初から存在しているのか、あるとすればどこなのかなど詳しいことはまだわかっていません。

一方、ヒトの体には、フリーラジカルを消去する仕組みや、損傷したDNAを自動的に修復する酵素などがあり、さらにがん化した細胞を破壊する免疫システムもあるなど、万全のセイフティーネットが備わっています。そのため1個の細胞ががん化して生き残る可能性は限りなくゼロに近く、あったとしても奇跡的な出来事です。

しかし体内には37兆個もの細胞があります。そのなかの1個ががん幹細胞として生き残る確率は結構高く、悪性腫瘍(がん)がありふれた病気となっているのも道理なのです。ただし、成長したがんには「何もしなくても自然に治るもの」と「何をしても助からないもの」とがあり、どちらになるかは、どこかの段階で運命的に決まるようです。

ヒトは、悠久の時の流れのなかで、世代交代によって地球環境の激変に合わせた進化を遂げてきました。つまりわれわれの体は、死ぬことで子孫を守るようにプログラムされています。もしかすると、がん幹細胞の発生も、「あってはならない不老不死」が起こらないようにするプログラムの一部なのかもしれません。

(文=岡田正彦/新潟大学名誉教授)