プレイステーション4は今年5月時点で世界累計販売台数が1億1000万台を突破、ニンテンドースイッチも今月に国内販売台数が1500万台を突破したことがゲームメディア・ファミ通(KADOKAWA Game Linkageが運営)によって発表されるなど、娯楽の王道ジャンルのひとつとして未だに隆盛を誇っているかのように思われるゲーム機が“終わる”とは、どういうことなのだろう。

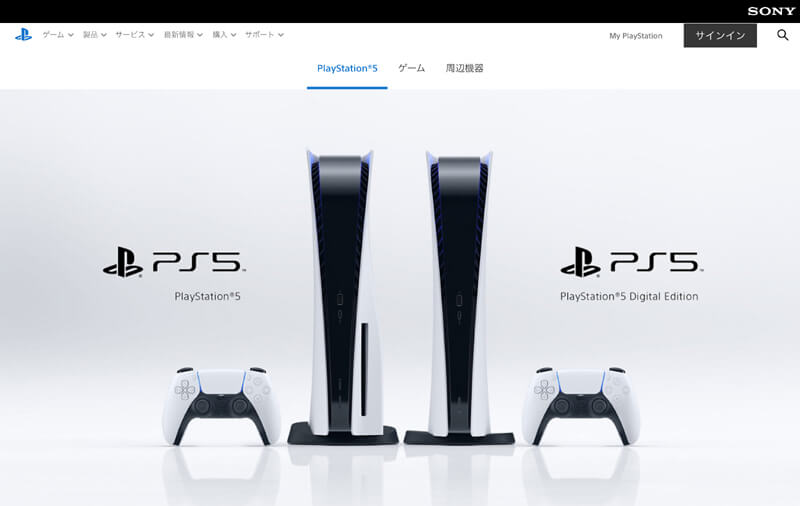

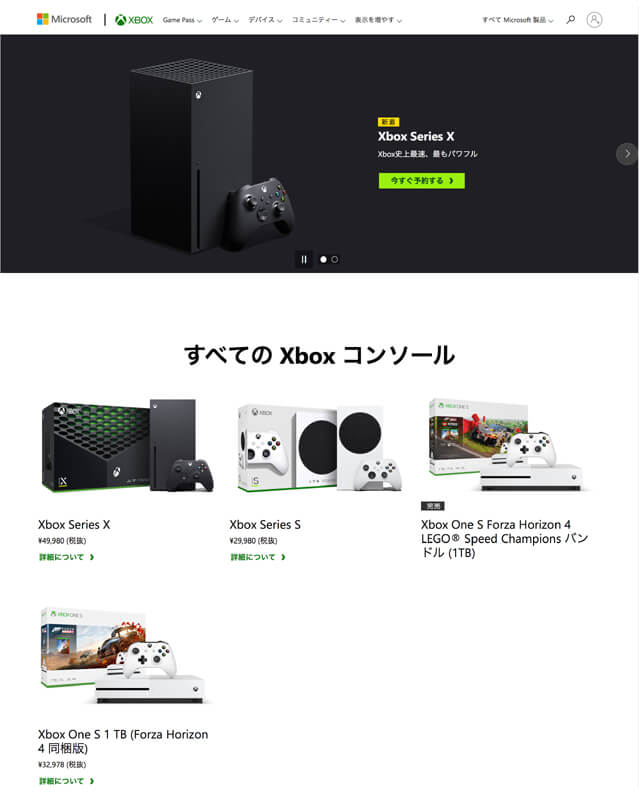

プレステ5、Xbox Series Xがともに11月に発売される

ここ最近、いわゆる第9世代の新型ゲーム機の発売が相次いで発表された。ソニーはプレイステーション5を11月12日に、マイクロソフトはXbox Series S、およびXbox Series Xを11月10日に発売するとメディアにリリース。しかも、発表前にはかなりの高額となることが予想されていたのが、実際には最も安いモデルでそれぞれ3万9980円、2万9980円と、かなりの安価で発売されることが判明。そのせいもあってか、発売前からゲーマーたちの間では期待の声が高まっている状況なのだ。

ところが、フランスの大手通信社・AFPの日本語版は23日、「次世代PSとXbox、最後のゲーム機に? 迫るクラウドの影」なる記事を公開。今後は、PCやスマートフォンを用いてストリーミングでゲームをプレイする、定額の「クラウドゲーム」が流行するとし、高価で高性能なゲーム機など不必要になるのではと分析。実際、GoogleやAmazonなどのIT大手がゲームのクラウド事業に意欲的に乗り出しているとの現状を紹介した。

一方で同記事では、ゲーム業界アナリストの声として、現状クラウドゲームでは、ゲーマーの求める高解像度・大画面でのプレイをすることは困難であることも併記。いまはあくまで過渡期であり、しばらくはゲーム機とクラウドゲームは共存、したがってPS5やXbox Series Xがゲーム機の“最終世代”になることはないとの予測も併せて紹介したのだが……。

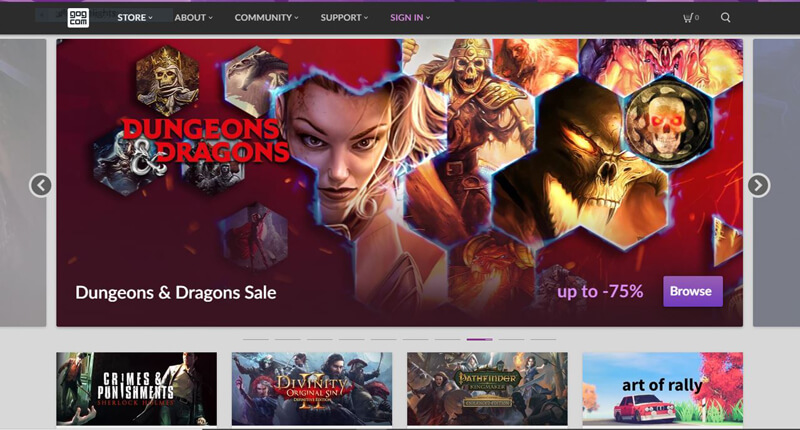

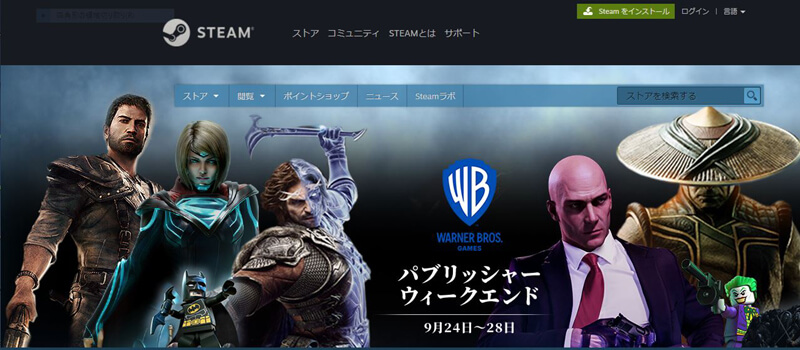

有名作からインディーズ作までなんでも取り揃える、SteamやGOGなどのゲームプラットフォーム

はたしてどちらの予測が正しいのか? 実際にゲーム業界に勤務する、あるゲームライターはこのように語る。

「家庭用ゲームにおける動向に限っていえば、確かに今後は、ゲーム機よりもPCでのゲームプレイが一般的になっていくのは間違いないと思います。現在ではPC向けにも、SteamやGOGなどのゲームプラットフォームが多く展開されつつありますから。

ユーザはこれらのプラットフォームでゲームデータをダウンロードしてプレイするのですが、大手メーカーの有名作から、ゲーム機ではあまり発売されないようなインディーズゲーム会社の作ったゲームまで多くのゲームが揃っています。価格帯も、無料や数百円のものから、いわゆるフルプライスといわれる5000円以上のものまでレパートリーが非常に豊富。王道からキワモノまですべてを楽しめるという意味では、すでにPCゲームはゲーム機より一歩抜きんでた形となっていますね」

こうしたプラットフォーム上で発表されたインディーズゲームのなかには、これらのプラットフォームからゲーム機へと“逆輸入”を果たす例もあるという。

「ひと昔前は、ゲームセンター用のアーケードゲームが、時を経て家庭用ゲーム機に移植されるというパターンが一般的でした。しかし最近は、家庭用ゲーム機で人気を博したあとにゲームセンター用のゲームとなる例も少なくありません。これは、特に格闘ゲームなど特定のジャンルにおいてはゲームセンターでプレイするのが主流だったのが、今では家庭用ゲーム機のほうに軸足が移ってしまっているという状況が背景にある。実際ゲームセンターの数も、業界団体である日本アミューズメント産業協会の調査によれば、1993年の8万7294店舗から2017年には1万3102店舗と大きく減少していますしね」(同ゲームライター)

ゲームプラットフォームで発売されたあと、ゲーム機で発売される事例が増加

このゲームライターは続ける。

「で、これと同じ構図が、ゲーム機のゲームとPC用プラットフォームで提供されるゲームとの間で起こっているわけです。例えば、2017年に台湾のゲーム会社が発表した問題作『Fight of Gods』(キリストや仏陀、天照大神、ゼウスなどといったさまざまな宗教・神話上の神々が格闘ゲームで戦うという内容で、イスラム教を国教とするマレーシアでは発売禁止となった)は、Steamでリリースされた後に、ニンテンドースイッチやプレイステーション4でも発売されました。

もちろん家庭用ゲーム機にも、手軽さという大きなアドバンテージがあることは確か。派手な演出が売りの作品など一部のゲームをPCでプレイしようとすると、それ相応のスペックがPC側に必要となります。また、大手メーカーのゲームでは、ゲーム機での発売がPC版より先行しているという傾向もまだ根強い。

だから、私のようなゲーマーは、現状ではまだ、ゲーム機とPCの両方でゲームをプレイするのが主なスタイルとなっています。とはいえ、上記の逆転現象を考えると、やはり将来的にはPCがメインストリームとなっていくんじゃないかなと思いますね」(同ゲームライター)

コアな作品から大作までなんでもプレイできるPCでのゲームプレイが、ゲーマーたちに受け入れられつつあるこの現状。ゲーム機でのプレイに慣れた世代としては若干寂寥の感もあるが、これもまた時代の流れということなのかもしれない。