新型コロナウイルスの感染拡大によって生活様式の変化を余儀なくされてから、1年が過ぎました。通勤や通学が減り、在宅時間が長い巣ごもり生活や、営業自粛や消費低迷などで経済状態も悪化し失業者が増えるなど、心身の健康に与える深刻な影響も顕著になってきました。

ある調査では、小学生の15%、中学生の24%、高校生の30%に中等度以上のうつ症状があると報告されているので、早急な対策が必要です(子どもの「コロナうつ」深刻 高校生の3割に症状―成育医療研)。

見直したい噛む効用

どんな状況でも、健康の基本は食にあります。コロナ渦のストレス解消であっても、好きなものばかり食べていては栄養が偏ってしまいます。栄養バランスの良い食事を心がけなければなりませんが、食生活の健康への影響で見落とされているのが、その食べ方です。ここでいう食べ方とは「噛み方」のことです。

顎を動かして歯で物を砕くことを「咀嚼運動」と呼びます。よく噛んで食べることは、消化酵素でもある唾液と食べ物を混ぜるために重要で、消化の第一歩であることは誰でも知るところですが、咀嚼運動そのものに優れた効用があることはあまり知られていません。

物を噛むために顎を動かすのは咀嚼筋です。咀嚼筋は体重に匹敵するといわれるほどの強い力を発揮する筋肉です。この咀嚼筋が働いて顎を動かすことで脳への血流量が増え、脳は活性化されます。また、咀嚼筋のある顔から頭にかけては喜怒哀楽を表現する表情筋があり、首の周りには頭部を安定に保つ胸鎖乳突筋など、さまざまな筋肉があります。咀嚼するたびにそれらも刺激され、その情報は脳に送られます。

これらの運動系の情報に加え、歯の根にある神経や、歯を支える歯根膜、舌の感じる食感や味覚などの感覚系の情報も送られることで、さらに脳のさまざまな部位が活性化され、集中力や記憶力が高まるのです。

よく噛むとセロトニンの分泌量が増え、コロナうつの予防になる

セロトニンは”幸せ物質”と呼ばれる脳内神経伝達物質で、ストレスによるメンタルの不調を軽減します。このセロトニンは、よく噛むことで分泌量が増えることがわかっています。

セロトニンは日光を浴びることや規則的正しいリズム運動で分泌されるので、日光を浴びてガムを噛みながら散歩すれば、ストレス緩和効果が得られコロナうつの予防にもつながります。散歩は巣ごもりでの運動不足解消にもなるので、習慣にしたいものです。

現代人は噛み足りない

このように、よく噛むことで優れた効能が得られるのですが、現代人は噛む回数が少なくなっています。ある調査では、1回の食事における噛む回数は620回で、戦前(昭和初期)の1420回の半分以下となっています(各時代の復元食の咀嚼回数と食事時間)。

この傾向は1970年代以降顕著になりました。1971年に発売されたマクドナルドやカップヌードルなどに象徴される軟らかい加工食品の消費が増えました。その結果、本来食感であるはずの「軟らかさ」が「美味しさ」と同義になってしまい、噛まなくて済む食品が人気となっています。今やテレビのグルメ番組で最初の一口目の感想は「やわらかーい」が定番です。

外食産業や食品メーカーも、より軟らかい食品の開発にしのぎを削り、発売し続けています。こうした状況が、食パンの耳が硬いとして食べない子どもたちを生み出し、パン業界はより軟らかいパンづくりに励むという悪循環に陥ってしまっています。しかし、こうした軟食のループは止めようもなく、もはや軟食が日本人のスタンダードとなり、噛まない食事が当たり前になってしまいました。70年代以降に生まれた人は噛まないことが当たり前の軟食ネイティブです。

食事時間も短くなっています。前出の調査によると、戦前の食事時間が22分だったのに比べ、現代は11分と半減しています。学校給食も配膳などを除く食事時間は15分程度です。軟食なので食事時間が短いともいえますが、「一口30回」を目安に、ゆっくりよく噛む食事が良いとわかっていても、現実には無理なようです。

食事以外での噛む回数も激減しました。ガムの売り上げは2004年の1881億円をピークに下がり続け、2018年は970億円と半減しました。取って代わったのは「フリスク」や「ミンティア」などのタブレット菓子で、これらはほとんど噛みません。ガムの売り上げが減った分と同じだけ噛む回数も減ってしまったといえます。

噛まないとセロトニンの分泌が減少することも解明されているので、現代人はせっかくの噛む効用が得られず、ストレスに弱い体質になっているともいえます。

栄養補給だけを目的とするなら、噛まない食事でもいいかもしれませんが、よく噛むことで起こる脳の活性化やストレス軽減のセロトニンの分泌なども人間に備わった能力なので、逃す手はありません。

とはいえ、軟食と短い食事時間を変えるのはもはや現実的ではないので、食事以外で噛む回数を増やす習慣を身に着けましょう。

一番手軽で即効性があるのが、ガムを噛むことです。在宅での仕事や勉強なら「ながら噛み」も可能です。集中力や記憶力が上がれば効率も上がります。また、ゲームをしながら、家事をしながら、散歩をしながらの「ながら噛み」で脳を活性化し、ストレス軽減のセロトニンを分泌させましょう。

ガム以外の硬めのグミや、あたりめ、ビーフジャーキーなどでもよいですが、ノンシュガーのガムが一番オススメです。「歯につきにくい」と表記のあるガムであれば入れ歯の方でも大丈夫です。

復権ではなく、コロナ渦のニューノーマルとしてガムのながら噛みを実践しましょう。

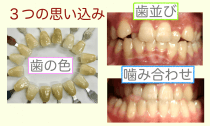

左右の歯でバランス良く噛むことが肝心

ガムに限らず、咀嚼運動は左右の歯でバランス良く噛むことが大切です。痛い歯や抜けたままの箇所があると、そこを避けた偏った噛み方になってしまうので、バランス良く噛むためにも患歯の治療が必須であることは言うまでもありません。

コロナ渦の今こそ噛む習慣を身につけましょう!

(文=林晋哉/歯科医師)

参考資料

噛むこと研究室

魚に多く含まれるDHA.EPAにも抗うつ作用がありますので、肉に偏らず魚も食べるようにしましょう。缶詰の魚なら骨もなく軟らかいのでオススメです。詳しくはこちらをお読みください。